Sonderstatus und EU-Assoziierung Kiew lockt - macht Moskau mit?

16.09.2014, 17:33 Uhr

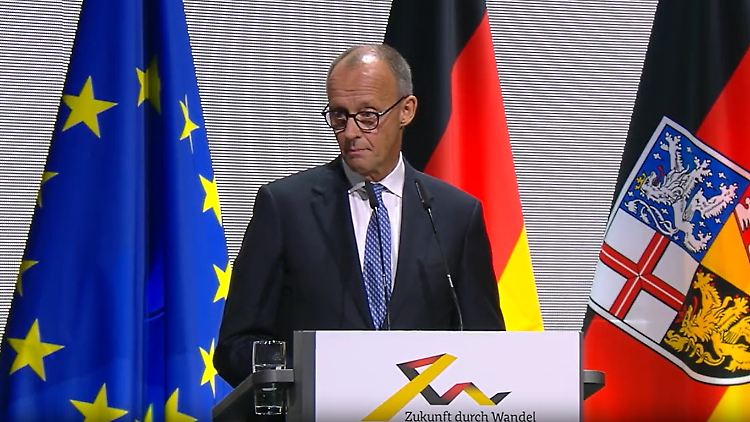

Poroschenko mit dem EU-Assoziierungsabkommen

(Foto: REUTERS)

Eskalation und Zuspitzung: Seit Dezember kennt der Ukraine-Konflikt keine andere Logik. Jetzt könnte sich das ändern. Vorausgesetzt, die deutlichen Signale Kiews stoßen nicht nur bei Wladimir Putin auf positive Resonanz.

Seit mehr als zehn Monaten taumelt die Ukraine durch die größte Krise seit ihrer Unabhängigkeit im August 1991. Einige Tage lassen sich herausgreifen, die man rückblickend als besonders relevant bezeichnen kann. Da ist der 21. Februar, an dem Präsident Wiktor Janukowitsch und die Opposition ein Abkommen unterzeichneten, das schon am nächsten Tag nichts mehr wert war. Janukowitsch ergriff die Flucht, die Opposition verkündete seinen Sturz. Zur Chronologie zählt auch der 16. März, als die Krim - unter Einfluss Moskaus - in einem illegalen Referendum für einen Beitritt zu Russland stimmte. Nach diesem Vorbild spalteten sich zwei Monate später auch die Regionen Donezk und Lugansk ab und vereinigten sich zu "Neurussland". Am 17. Juli stürzte dann das Flugzeug MH17 über der Ostukraine ab - höchstwahrscheinlich abgeschossen von Separatisten.

Auch dieser 16. September könnte eingehen in die Reihe jener Tage, in denen der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine einen maßgeblichen neuen Drall bekommt. Mit einem entscheidenden Unterschied: Denn möglicherweise treibt dieser Tag die Zuspitzung zur Abwechslung mal nicht weiter voran. Vielleicht kann er die Dynamik der Krise sogar etwas abfedern. Was ist passiert?

Da ist zum einen das von der Obersten Rada verabschiedete Gesetz über den Sonderstatus für die Regionen Donbass und Lugansk. Kiew will die Selbstverwaltungsrechte der abtrünnigen Rebellenhochburgen stärken. Seit Februar unternahm Kiew zwar bereits mehrere erfolglose Versuche, die Unruhen im Osten des Landes mit mehr Autonomie zu befrieden. Doch der neue Anlauf von Präsident Petro Poroschenko geht darüber hinaus. Denn er enthält eine Vielzahl symbolträchtiger Angebote: Russisch als eine Amtssprache, eine engere Kooperation mit den angrenzenden russischen Gebieten, eigene Wahlen und eigene Milizen sowie eine Amnestie für die Separatisten.

"Dieses Gesetz bringt keinen Frieden"

Ausgerechnet auf diesen 16. September fällt nun auch die Ratifizierung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Ukraine. Jenes Papier war im Dezember 2013 Grund für die Proteste auf dem Maidan gewesen. Die hatte Janukowitsch ausgelöst, weil er, anders als im Wahlkampf versprochen, die Ratifizierung plötzlich verweigerte. Sein Nachfolger Poroschenko hat das Abkommen nun unterschrieben. "Wir lassen uns nicht erpressen, wir haben durchgehalten", sagte er daraufhin.

Aber so kämpferisch das auch klingt: Eine Provokation gegenüber Moskau, seit jeher Gegner des Abkommens, ist die Ratifizierung nicht. Sie ist sogar ein Zugeständnis. Denn der Kreml sitzt - obwohl er eigentlich gar nicht direkt beteiligt ist - als Verhandlungspartner quasi mit am Tisch, drohte bereits, Zölle auf Importe aus der Ukraine zu erheben. Infolgedessen tritt der Pakt nun erst 2016 in Kraft. Bis dahin verhandeln Brüssel und Kiew auch über die etwa 2000 russische Einwände.

Das "Assoziierungsabkommen light", dazu das Sonderstatus-Angebot: Man kann dies so deuten, als beuge sich Kiew lediglich dem Druck Russlands. Aber dahinter steckt mehr. Kiew leistet seinen Beitrag für die Umsetzung des russisch-ukrainischen Friedensplans. Poroschenko, der zuletzt feststellte, dass sich die russischen Soldaten aus der Ostukraine zurückziehen, reicht sowohl den Rebellen im Osten als auch Moskau die Hand. Es ist ein deutlicher versöhnlicher Fingerzeig in dieser aufgeheizten Situation, der jedoch nicht unumstritten ist. Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko, eine heftige Kritikerin Putins, stellt Poroschenkos Pläne für die Ostukraine infrage. "Dieses Gesetz bringt keinen Frieden", sagte sie.

Völlige oder halbe Unabhängigkeit

Die prorussischen Kämpfer reagierten zurückhaltend auf das verabschiedete Papier. Wenn dies eine Unabhängigkeit der Region Donbass bedeute, würde er das Gesetz begrüßen, sagte Separatistenführer Alexander Sachartschenko. Andrej Purgin, selbsternannter Vizeregierungschef der sogenannten Volksrepublik Donezk, sagte: Ziel sei die "völlige Selbstverwaltung", der Osten des Landes habe "nichts mehr mit der Ukraine zu tun". Eine völlige Unabhängigkeit ist für Poroschenko jedoch inakzeptabel.

Tatsächlich gibt es in diesem Konflikt nach wie vor zu viele offene Fragen. Was machen die Rebellen? Was will Moskau wirklich? Und welchen internationalen Status erhält künftig eigentlich die Ukraine? Die Zuspitzung der vergangenen Monate verhindert eine rasche Lösung. Beide Seiten haben die Sanktionsschraube zuletzt noch einmal angezogen. Russland fühlt sich davon provoziert, dass mehrere Nato-Staaten der Ukraine inmitten des Friedensprozesses offenbar Waffen liefern. Aber auch Kiew sendet missverständliche Signale und kündigt Zugeständnisse an, während es den Bau einer Mauer an der Grenze vorantreibt.

Kann dieser 16. September die brutale Dynamik stoppen? Im Sinne der Deeskalation mag Kiew nun einen Schritt gemacht haben, aber das Ende der Ukraine-Krise ist längst noch nicht absehbar. Es wird sich erst rückblickend beurteilen lassen, ob dieser Tag wirklich einmal als positiver Wendepunkt bezeichnet werden kann - oder eben nicht.

Quelle: ntv.de