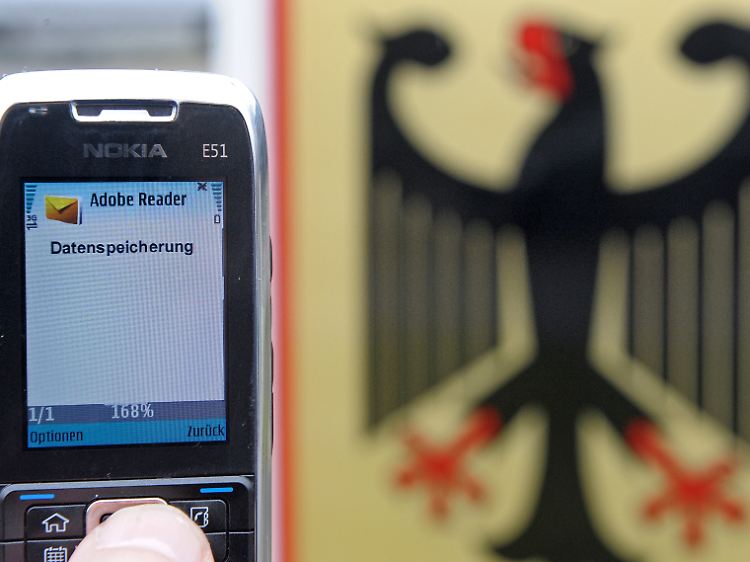

Vorratsdatenspeicherung Union und FDP streiten um Neuregelung

28.11.2010, 13:58 Uhr

(Foto: picture alliance / dpa)

Neun Monate ist es her, dass das Bundesverfassungsgericht die Regelung zur Vorratsdatenspeicherung verwirft. Seitdem dürfen Telefon- und Internet-Verbindungsdaten nicht mehr massenweise und ohne Anlass gespeichert werden. Eine Neuregelung ist nicht in Sicht. Worum geht es genau? Wer vertritt welche Position?

Er ahnte, dass es lange dauern würde: Im März kippte das Bundesverfassungsgericht die deutsche Regelung zur Vorratsdatenspeicherung. Noch am selben Tag forderte Innenminister Thomas de Maizière (CDU) die zuständige Ressortkollegin, Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), auf, zügig eine Neuregelung vorzulegen. Doch die ließ sich Zeit. Bis heute ist dieser koalitionsinterne Streit nicht beigelegt.

Was ist die Vorratsdatenspeicherung?

Die Vorratsdatenspeicherung kam im Zuge der Terroranschläge von London und Madrid hoch. Eine EU-Richtlinie trat im Mai 2006 in Kraft. Seit Anfang 2008 mussten Telekommunikationsunternehmen auch in Deutschland ein halbes Jahr lang Rufnummer, Uhrzeit und Datum einer Verbindung speichern - bei Handys zudem den Standort zu Gesprächsbeginn. Inhalte wurden nicht erfasst. Polizei und Staatsanwaltschaft konnten die Daten zur Aufklärung konkreter Straftaten und aufgrund einer Richterentscheidung verlangen.

Seit Anfang 2009 galt dies in Deutschland auch für Internet-Verbindungsdaten. Festgehalten werden mussten unter anderem die IP-Adresse (die Kennung des Computers) sowie Beginn und Ende der Internetnutzung. Bei der elektronischen Post mussten die E-Mail-Adressen und die IP-Adressen von Absender und Empfänger gespeichert werden. Es ging also darum, wer wie oft und wie lange mit wem telefonierte oder E-Mails austauschte. Gespeichert wurde generell „auf Vorrat“ - also ohne einen konkreten Hinweis auf eine Straftat.

Was entschied das Bundesverfassungsgericht?

Dem Bundesverfassungsgericht sind die Einblicke in das soziale Umfeld durch das alte Gesetz zu tief.

(Foto: picture alliance / dpa)

Das Bundesverfassungsgericht kippte die deutsche Regelung im März. Es handele sich „um einen besonders schweren Eingriff mit einer Streubreite, wie sie die Rechtsordnung bisher nicht kennt“. Anhand der Daten seien „tiefe Einblicke in das soziale Umfeld“ möglich. Die Unternehmen mussten die auf Vorrat gespeicherten Daten vernichten.

Die Karlsruher Richter nannten aber Voraussetzungen, unter denen die Datenspeicherung weiter möglich ist. So sprachen die Richter von hohen Anforderungen an die Datensicherheit - gefordert wird beispielsweise eine Verschlüsselung. Auch muss definiert sein, welche Straftaten mit der Vorratsdatenspeicherung verfolgt werden sollen.

Welche Position vertritt die FDP in dem Streit?

In der Bundesregierung ist das Justizressort für eine Neuregelung zuständig. Ministerin Leutheusser-Schnarrenberger gehörte aber zu den Klägern gegen die Vorratsdatenspeicherung. Sie verweist darauf, dass die EU-Richtlinie, die die Speicherung verlangt, derzeit auf dem Prüfstand steht. Die Ministerin wollte erst einmal abwarten, was auf EU-Ebene passiert. Auch Belgien, Griechenland, Österreich, Schweden und Irland haben die EU-Vorgabe nicht umgesetzt.

Die FDP-Ministerin glaubt, dass auch ohne Vorratsdatenspeicherung genug Daten für die Fahnder zur Verfügung stehen. So könnten schon heute Verkehrs- und Standortdaten bis zu sechs Monate lang gespeichert werden. Stoßen die Ermittler auf strafbare Handlungen im Internet, könnten sie sofort bei den Providern eine Abfrage starten, um einen Verdächtigen zu identifizieren.

Welche Position vertritt die Union?

Unionspolitiker meinen, es gebe Lücken bei der Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus. Sie stützen sich auf Angaben des Bundeskriminalamtes, das konkrete Fälle auflistete, in denen schwerste Verbrechen nicht aufgeklärt werden konnten. Immer mehr Straftaten würden mithilfe des Internet begangen - die IP-Adresse sei oft der einzige erfolgversprechende Ermittlungsansatz.

Viele Bürger hätten Pauschaltarife („Flatrates“) für Internet und Handy. Die Telekommunikationsfirmen speicherten deshalb zunehmend weniger Daten, um zum Beispiel Abrechnungen zu erstellen. Manche Firmen bewahrten die Daten mehr als 30 Tage auf - andere gar nicht. Deshalb sei eine gesetzliche Regelung nötig.

Was ist mit dem "Kompromissvorschlag" der Justizministerin?

Leutheusser-Schnarrenberger will das „Quick-Freeze“-Verfahren („Schockfrosten“) und verweist darauf, dass dies in den USA erfolgreich angewandt werde. Dabei werden Daten, die ohnehin von Telekommunikationsfirmen gespeichert werden, bei einem Verdacht „eingefroren“, um sie vor einer routinemäßigen Löschung zu bewahren. Liegt ein richterlicher Beschluss vor, werden die Daten „aufgetaut“. Diesen Vorschlag will sie auf den Tisch legen.

Unionspolitiker argumentieren aber, dass deutsche Firmen im Gegensatz zu US-Firmen weniger Daten zu eigenen Zwecken speicherten. Wo nichts gespeichert werde, könne auch nichts „eingefroren“ werden.

Quelle: ntv.de, Bettina Grachtrup, dpa