Wie viel Vertrauen ist nötig? Zschäpe balanciert auf dem Drahtseil

18.07.2014, 09:18 Uhr

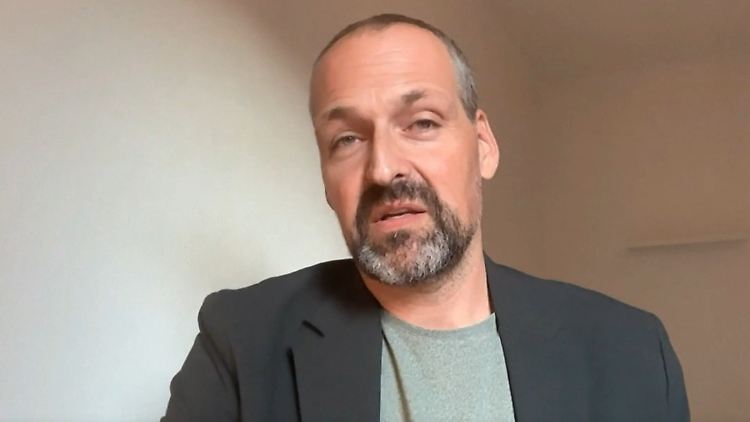

Kein Vertrauen: Zschäpe mir ihren Anwälten Sturm, Stahl und Heer (v.l.).

(Foto: dpa)

Das Vertrauensverhältnis zwischen Beate Zschäpe und ihren drei Verteidigern ist so belastet, dass sie diese entpflichten möchte. Die Gründe dafür sind bisher unklar. Aber: Ausgerechnet die rechtsradikale Gesinnung der Angeklagten könnte Schuld sein.

Nach über einem Jahr Verfahrensdauer versucht Beate Zschäpe, ihre Verteidiger entpflichten zu lassen. Das könnte jedoch schwieriger sein, als sie möglicherweise vermutet hat. Gegenüber n-tv.de betont der Berliner Strafverteidiger Stefan Conen, dass sich Gerichte im Normalfall sehr schwer damit tun, das Verhältnis zwischen Mandant und Pflichtverteidiger aufzulösen.

Unzufriedenheit mit der Arbeit der Verteidigung allein ist jedenfalls kein rechtlicher Grund, eine Pflichtverteidigerbestellung aufzuheben. Diesen Anträgen werde eigentlich nur stattgegeben, wenn den Anwälten schon fast eine Verletzung der anwaltlichen Berufspflichten nachgewiesen werden kann. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn die Anwälte ihre Schweigepflicht gegenüber Dritten verletzt hätten. Conen sieht diesen Fakt aber auch als erfüllt an, wenn der Anwalt deutlich macht, dass er seinen Mandanten für schuldig hält, obwohl der leugnet. Dann werde ganz offenbar, dass das Vertrauensverhältnis nicht mehr gegeben ist. Eine Entpflichtung sei aber auch angeraten, "wenn der Verteidiger für Dritte nachvollziehbar seine Stellung als Begleiter des Angeklagten verrät".

Nichts von diesen Umständen ist vermutlich bisher zwischen Zschäpe und ihren Anwälten Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm vorgefallen. Zschäpe hatte die drei Anwälte für ihre Verteidigung ausgesucht. Zu ihren Pflichtverteidigern wurden sie erst später, weil die Schwere der ihr vorgeworfenen Taten die Mitwirkung eines Verteidigers als geboten erscheinen ließe. Nach der Anklageerhebung vor dem Oberlandesgericht erwies sich dies dann sowieso als notwendig. Dass es dann sogar mit drei Anwälten die Höchstzahl der möglichen Pflichtverteidiger wurde, ist vor allem der hohen Zahl der angeklagten Fälle und der damit verbundenen Aktenmenge geschuldet.

Zschäpe soll schweigen

Zunächst scheint sich Zschäpe mit den Anwälten über ihre Verteidigungsstrategie durchaus einig gewesen zu sein, auch wenn sie sich offenbar mit dem Plan der Polizei gestellt hatte, umfassend auszusagen. Stahl, Sturm und Heer verordneten ihr in der Verhandlung jedoch absolutes Schweigen, was vor allem zu Beginn des Prozesses zu starker Kritik führte. Viele der Opferfamilien und Nebenklagevertreter erwarteten von Zschäpe ein Wort der Erklärung. Doch Zschäpe schwieg oder wie es juristisch korrekt hieß, sie machte von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Dass auch sie dieses Recht hat, wurden ihre Verteidiger nicht müde zu betonen. Doch ob eine schweigende Hauptangeklagte langfristig als einzige Verteidigungsstrategie taugt, daran könnten auch bei Zschäpe selbst zunehmend Zweifel aufgekommen sein.

Conen vermutet, dass Zschäpe dem Ratschlag der Anwälte folgte, sich deren Strategie regelrecht unterordnete. Und obwohl sie immer noch aussagen wollte, kam dieser Wunsch irgendwie nicht mehr zur Sprache. Doch mit jedem Verhandlungstag könnte die Unzufriedenheit bei Zschäpe gewachsen sein. Auch Strafverteidiger Conen hat die Erfahrung gemacht, dass "Angeklagte die juristische Qualität der Arbeit ihrer Anwälte selten gut beurteilen können", weil man dafür eigentlich eine juristische Vorbildung haben müsste.

Was Angeklagte aber häufig besser als professionelle Verfahrensbeteiligte entwickeln, ist ein Gespür dafür, wie sich die Machtverhältnisse im Gerichtssaal entwickeln. Wer wird in der Kommunikation ernst genommen, wer kann sich mit seinen Beiträgen durchsetzen? "Angeklagte spüren also sehr wohl, ob sich ihre Verteidiger Gehör verschaffen können oder nicht." Deutlich wurde das in Zschäpes Fall am Tag vor dem Paukenschlag, an dem sie während der Zeugenaussage des früheren V-Mannes und Neonazis Tino Brandt immer wieder heftig den Kopf schüttelte. Selbst Vertreter der Nebenklage, die kaum auf Seiten der Angeklagten stehen dürften, entwickelten zunehmend das Gefühl, Zschäpes Verteidiger setzten sich nicht genug für sie ein.

Distanz zur Mandantin

Möglichweise standen Heer, Sturm und Stahl dabei durchaus ehrenwerte Motive im Weg. Strafverteidiger Conen beobachtete jedenfalls schon vor Beginn des Prozesses, wie wichtig es allen Verteidigern war, nicht als Szeneanwälte zu gelten. "Sie haben sehr viel Wert darauf gelegt, die maximale Distanz zwischen der ideologischen Position, die ihrer Mandantin zugeschrieben wird und sich selbst herzustellen." Durch diese Distanz könnte der nun drohende Bruch gefördert worden sein. Zwar sei der Wunsch verständlich, nicht zu sehr in die Nähe eines rechtsextremen Mandanten gerückt zu werden, "wenn man als Anwalt aber die Angst hat, dass dies passieren könnte und man ein Problem hat, damit umzugehen, sollte man das Mandat in der Konsequenz hieraus nicht führen." Denn das führe vermutlich dazu, dass man schlechter verteidige als man es sonst, quasi unbefangen, könne.

Mit Zschäpes Vorstoß stehen sich Mandantin und Anwälte nun in einer kuriosen Situation gegenüber. Zschäpe muss in ihrer Begründung möglichst eindrücklich schildern, was ihrer Meinung nach zwischen ihr und ihren Verteidigern schiefgelaufen ist. Heer, Stahl und Sturm können sich in ihrer Entgegnung nicht ganz so frei äußern. Immerhin sind sie weiter an die Schweigepflicht gebunden. "Der Verteidiger muss sich also einerseits verteidigen und darf andererseits seiner Mandantin nicht schaden", so Conen. Im schlimmsten Fall führt der nötige Klärungsprozess erst so richtig zur Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses zwischen Zschäpe und ihren Anwälten.

Quelle: ntv.de