Ausstieg oder Ausstieg aus dem Ausstieg? Längere Laufzeiten und viele Fragen

13.07.2010, 11:16 UhrIm Herbst will die Regierung entscheiden, ob es beim Ausstieg aus der Kernenergie bleibt. Bis dahin gilt die Festlegung von Rot-Grün aus dem Jahr 2002.

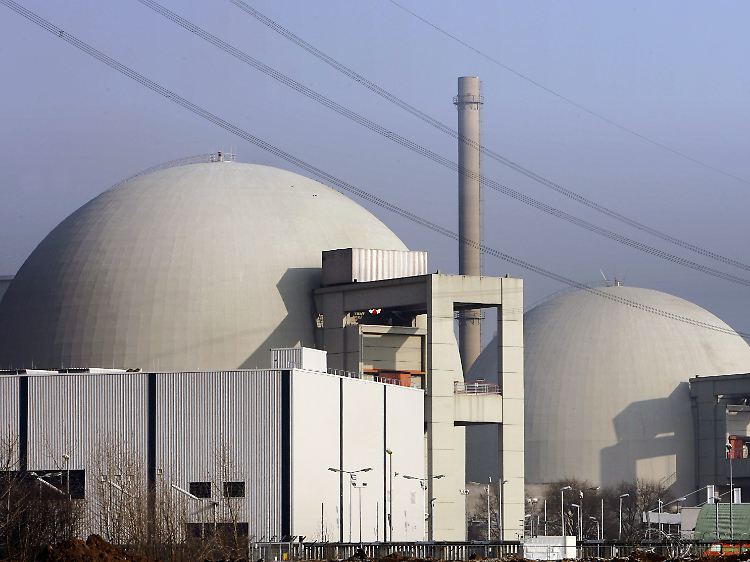

Biblis müsste noch in diesem Jahr vom Netz gehen, so ist derzeit die Gesetzeslage.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Mit dem Atomausstieg wollte Deutschland die Energiewende vom fossil-nuklearen zum solar-effizienten Zeitalter einleiten. Der Ausstieg aus der kommerziellen Atomenergienutzung ist eine zentrale Säule des Projekts. Worum geht es dabei?

Was sprach für den Atomausstieg?

Die Gründe für den Atomausstieg sind die nicht verantwortbaren Risiken eines schweren Unfalls in einem Kernkraftwerk und die nach wie vor ungelösten Fragen der Entsorgung der radioaktiven Abfälle, die noch jahrtausendelang für den Menschen schädliche Strahlung abgeben. Die Atomenergienutzung wurde zunehmend als nicht nachhaltig angesehen, zumal es ressourcenschonende und umweltverträgliche Energiealternativen, wie Windenergieanlagen, Wasserkraftwerke, Sonnenergienutzung und die Erzeugung von Energie aus Biomasse gibt.

Was wurde im rot-grünen Atomausstieg vereinbart?

Der 2002 unter Rot-Grün verabschiedete Atomkonsens hatte den schrittweisen Ausstieg aus der Atomkraftnutzung zum Ziel. Neue Atomkraftwerke dürfen seither in Deutschland nicht gebaut werden, für schon existierende Meiler wurde eine Restlaufzeitenregelung beschlossen. Demnach wird für jeden Reaktor eine Betriebszeit von 32 Jahren nach Inbetriebnahme kalkuliert. Davon ausgehend legten Regierung und Kraftwerksbetreiber die verbleibenden Reststrommengen fest, die jedes Kraftwerk nach dem Stichtag 1. Januar 2000 noch erzeugen darf.

Für die aktuell 17 stromproduzierenden Atomkraftwerke in Deutschland gibt es deshalb auch kein genaues Stilllegungsdatum. Entscheidend ist, wann sie ihre Reststrommenge erzeugt haben. Stehen sie zwischendurch etwa wegen Reparaturen still, verschiebt sich dieser Zeitpunkt in die Zukunft. Zudem hatten Regierung und Stromkonzerne im Atomkonsens vereinbart, dass Reststrommengen auch zwischen Kraftwerken verschoben werden können, was die Laufzeiten einzelner Kraftwerke ebenfalls beeinflusst.

Wann würde demnach das erste und das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet?

Als erstes Atomkraftwerk ging Stade bereits 2003 wegen des Atomausstiegs vom Netz, 2005 folgte Obrigheim. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums ergaben sich mit Stand vom März für die restlichen Meiler aktuelle Restlaufzeiten von wenigen Monaten bis zu zwölf Jahren.

Theoretisch müssten die Kraftwerke Biblis A und B sowie Neckarwestheim I noch in diesem Jahr stillgelegt werden. Brunsbüttel und Philippsburg würden 2012 folgen, Grafenrheinfeld 2014 und Isar II 2020. Als letztes Atomkraftwerk in Deutschland würde nach jetzigem Stand voraussichtlich Neckarwestheim II im Jahr 2022 seine Betriebserlaubnis verlieren.

Welche alternativen Szenarien werden derzeit von Schwarz-Gelb diskutiert?

Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Laufzeiten der Atomkraftwerke über das im Atomkonsens vereinbarte Maß hinaus zu verlängern. Uneinigkeit herrscht in den Reihen von CDU, CSU und FDP darüber, wie lange der Atomausstieg verschoben werden soll. Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) lässt zurzeit vier Varianten mit einer Laufzeitverlängerung zwischen 4 und 28 Jahren durchrechnen. Statt der unter Rot-Grün vereinbarten 32 Jahre könnten deutsche Reaktoren dann insgesamt 36 bis 60 Jahre lang laufen. Überlegt wird in der Regierungskoalition zudem, die Verlängerung der Laufzeiten an die Betreiber zu versteigern. Die Regierung würde danach zusätzliche Laufzeiten in Strommengen umrechnen, die die Betreiber in kleinen Portionen ersteigern müssten. Im September soll entschieden werden.

Welche Widerstände gegen die Atompläne von Union und FDP gibt es?

Die Opposition aus SPD, Grünen und Linkspartei läuft Sturm gegen die Pläne der Regierung, die sie als Gefälligkeit für die Atomstromkonzerne zu Lasten der Sicherheit der Bevölkerung bezeichnet. Zu den schärfsten Kritikern einer Laufzeitverlängerung gehören auch Stromproduzenten, die sich auf erneuerbare Energien spezialisiert haben.

Welche Rolle spielt der Bundesrat bei der Frage längerer Laufzeiten?

Der Bundesrat könnte für die Durchsetzbarkeit längerer Laufzeiten eine entscheidende Rolle spielen. Viele Experten gehen davon aus, dass die Länderkammer der Gesetzesänderung zustimmen müsste. Nach dem Machtwechsel hin zu einer rot-grünen Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen aber hat Schwarz-Gelb dort keine Mehrheit mehr, weshalb es auch Stimmen in der Berliner Regierungskoalition gibt, die den Bundesrat juristisch umgehen wollen. Davor wiederum warnen SPD und Grüne, die das für verfassungswidrig halten. Auch mehrere Unions-Politiker sehen ein Agieren am Bundesrat vorbei eher kritisch.

Was ist von dem Argument zu halten, dass durch längere Atomlaufzeiten CO2 eingespart und damit das Klima geschont wird?

Das ist nicht richtig. Im April 2009 hat die EU für die Zeit bis 2020 die Grenze der jährlich erlaubten CO2-Menge festgelegt. In dieses Emissionsziel wurde die mögliche Reduktion durch Atomkraftwerke nicht eingerechnet. Wird durch eine verlängerte Laufzeit für Atomkraftwerke CO2 eingespart, so können im Rahmen des Emissionshandels andere Industriesparten mehr CO2 ausstoßen. Die Summe des insgesamt ausgestoßenen CO2 bleibt somit gleich.

Quelle: ntv.de, sba/AFP