"Collinas Erben" gegen Videobeweis Wolf lammfromm, Subotic und BVB im Glück

08.12.2014, 10:23 Uhr

Ein bisschen Glück muss sein: Neven Subotic, Borussia Dortmumd.

(Foto: REUTERS)

Zur kommenden Spielzeit führt die Fußball-Bundesliga die Torlinientechnologie ein. Manchen genügt das jedoch nicht - sie wollen gleich den allgemeinen Videobeweis. Doch der 14. Spieltag ist wie ein Plädoyer gegen dieses Vorhaben.

Die Torlinientechnologie kommt zur nächsten Saison, das haben die 18 Klubs der Fußball-Bundesliga so beschlossen. 15 Vereine waren bei der Abstimmung dafür, nur drei dagegen. Eine klare Entscheidung, über die sich die Unparteiischen freuen. Schließlich geht es um "ein wichtiges Hilfsmittel im modernen Fußball, sie wird uns Schiedsrichtern den Job erleichtern", sagt der deutsche WM-Referee Felix Brych. Auch sein Kollege Felix Zwayer findet es gut, "dass die wohl wichtigste Frage im Fußball bald mithilfe der Technik eindeutig beantwortet wird". Es gehe dabei "ja um eine Schwarz-Weiß-Entscheidung - drin oder nicht drin", das heißt: In einer Frage, bei der es keinerlei Ermessensspielraum gibt, liefert die Technik stets ein klares Ergebnis. Und das auch noch, ohne dass dafür das Spiel unterbrochen werden muss.

Ist damit der Weg frei für den - weit darüber hinausgehenden - Videobeweis, über dessen Sinn und Unsinn nun wieder vermehrt diskutiert wird? Die Antwort lautet: nein. Diese Erkenntnis gilt nicht erst seit diesem 14. Spieltag. Ein Videobeweis würde einen wesentlich stärkeren Eingriff ins Spiel bedeuten. Und, noch wichtiger: Er brächte oftmals eben keinen unzweifelhaften Aufschluss in strittigen Situationen.

"Collinas Erben" - das ist Deutschlands erster Schiedsrichter-Podcast, gegründet und betrieben von Klaas Reese und Alex Feuerherdt. Er beschäftigt sich mit den Fußballregeln, den Entscheidungen der Unparteiischen sowie mit den Hintergründen und Untiefen der Schiedsrichterei. "Collinas Erben" schreiben jeden Montag auf ntv.de über die Schiedsrichterleistungen des Bundesligaspieltags. Unser Autor Alex Feuerherdt ist seit 1985 Schiedsrichter und leitete Spiele bis zur Oberliga. Er ist verantwortlich für die Aus- und Fortbildung in Köln, Schiedsrichterbeobachter im Bereich des DFB und arbeitet als Lektor und freier Publizist.

Das hat sich auch am Wochenende wieder mehrfach gezeigt. Zum Beispiel in der Partie zwischen der Frankfurt Eintracht und dem SV Werder Bremen. Diese Begegnung hatte ihren Schlüsselmoment in der 52. Minute. Da nämlich schlug der Frankfurter Takashi Inui beim Stand von 1:1 eine weite Flanke vor das Tor der Gäste, Bremens Torwart Raphael Wolf zögerte erst mit dem Herauslaufen und brachte dann den Ball nicht unter Kontrolle. Der heranfliegende Eintracht-Stürmer Haris Seferovic kollidierte mit Werders Schlussmann und schob den herrenlosen Ball im zweiten Versuch schließlich aus kurzer Distanz ins Tor. Wolf blieb verletzt liegen und musste kurze Zeit später gegen Richard Strebinger ausgewechselt werden. Seine Mitspieler protestierten vehement, weil sie ein Foul von Seferovic gesehen haben wollten.

Keine absolute, unzweideutige Klarheit

Schiedsrichter Christian Dingert gab den Treffer zum 2:1 für die Hausherren jedoch. Und tatsächlich lassen sich Gründe für die Ansicht finden, dass Bremens Torhüter schlicht zu unentschlossen zum Ball ging und anschließend mit dem Frankfurter Angreifer eher unglücklich zusammenprallte, als von ihm gefoult worden zu sein. Man kann allerdings auch argumentieren, dass Seferovic Wolf mit dem Knie voraus angesprungen hat - noch dazu im Torraum, in dem der Torhüter bekanntlich einen besonderen Schutz genießt -, und dass dieses Foul nun einmal nicht durch Wolfs vorherigen Fehlgriff ungeschehen gemacht wird. Womöglich liegt diese Sichtweise näher an der Wahrheit, aber in Stein gemeißelt ist sie nicht. Auch diverse Zeitlupen aus unterschiedlichen Perspektiven schaffen keine absolute, unzweideutige Klarheit.

Ähnlich verhält es sich mit Blick auf die Situation, die in der Nachspielzeit zu einem Strafstoß für Hertha BSC im Spiel bei Borussia Mönchengladbach führte. Aus der Sicht des Schiedsrichters war der Fall klar: Der Gladbacher Tony Jantschke hatte Salomon Kalou im eigenen Strafraum mit einer Grätsche zu Fall gebracht. Doch wenn man die verlangsamte Wiederholung sieht, erkennt man parallel zu diesem Tackling einen etwas merkwürdig anmutenden Ausfallschritt von Kalou, der auf dem Unterschenkel von Jantschke endet. Wer hat denn da nun wen gefoult? Auch hier gibt es jeweils gute Gründe für ganz verschiedene Entscheidungen. Ein Videobeweis hätte jedenfalls nicht wirklich weitergeholfen.

Fluch und Segen zugleich

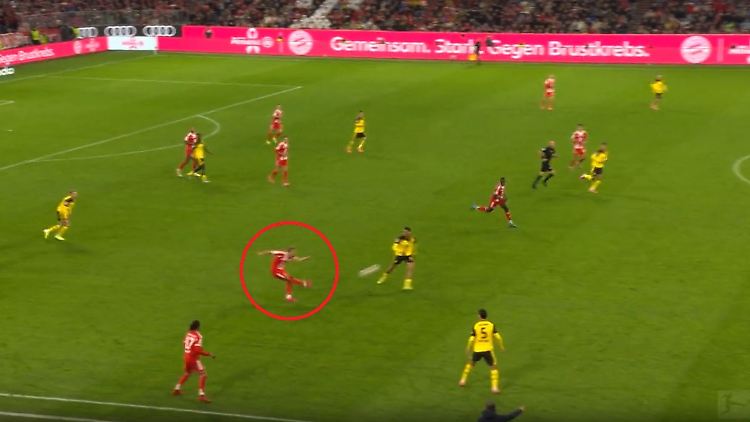

Und weiter geht’s mit den Zweifelsfällen: Hätte es beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim kurz vor Schluss einen Elfmeter für die Gäste geben müssen, als Neven Subotic ins Leere grätschte und Tarik Elyounoussi über das herausgestellte Bein fiel? Oder hat der Hoffenheimer die Situation allzu dankbar ausgenutzt, um "einzufädeln" und zu fallen, wie Schiedsrichter Felix Zwayer urteilte? War die eingesprungene Grätsche des Leverkuseners Karim Bellarabi gegen Bayerns Sebastian Rode wirklich nur gelbwürdig, wie der Unparteiische Knut Kircher befand? Oder hätte es hier eher einen Platzverweis geben sollen, wie der frühere Fifa-Referee Markus Merk meinte, der sich damit den Harnisch von Leverkusens Sportchef Rudi Völler einhandelte: "Wenn Merk etwas sagt, ist eins klar: Es ist immer das Gegenteil"?

Anders als in vielen anderen Sportarten gibt es im Fußball in Bezug auf das Regelwerk und seine Auslegung viele Spielräume, Grenzfälle und Uneindeutigkeiten. Dass der Schiedsrichter sich dennoch stets für Schwarz oder Weiß entscheiden muss, obwohl der Graubereich oftmals groß ist, ist bisweilen Fluch und Segen zugleich. Fluch, weil die Tatsache, dass manchmal auch eine andere Entscheidung als die getroffene denk- und vertretbar ist, für Unzufriedenheit und Unsicherheit bei einem Teil der Spieler und Zuschauer sorgen kann. Segen, weil dem Unparteiischen ein Spielraum gegeben ist, den er nutzen kann, indem er den jeweiligen Spielcharakter und -verlauf bei seinen Entscheidungen berücksichtigt und durch seine eigene Taktik dafür sorgt, dass eine Partie im Rahmen bleibt. Die Referees sind insofern auch Mitgestalter des Spiels.

Als solche unterlaufen ihnen Fehler, aber das passiert schließlich selbst millionenschweren Spielern. Wo der eine in der 90. Minute einen Elfmeter nicht pfeift, schießt der andere den Ball freistehend aus kurzer Distanz am Tor vorbei und vergibt so den Sieg. Es ist auch diese menschliche Fehlbarkeit, die den Fußball so populär macht, weil sie von der höchsten bis zur niedrigsten Klasse vorkommt und niemand vor ihr gefeit ist. Die Schiedsrichter sollten im Zuge dessen ihre Freiheiten behalten und nicht durch eine Technik eingeschränkt werden, die oft genug nur den Schein von Objektivität vermittelt. Es ist ein Irrglaube und eine Illusion, dass Gerechtigkeit mithilfe von Kameras und Superzeitlupen hergestellt werden kann.

Quelle: ntv.de