Deutschlands Gold für Berlusconi?Das Spiel mit der Sonderziehung

Die Suche nach mehr Feuerkraft für den Euro-Rettungsfonds EFSF nimmt verzweifelte Züge an. Weil die Schwellenländer ihre Unterstützung versagen, stehen plötzlich die Reserven der reicheren Euro-Länder zur Debatte. Ist das Gold aus den Kellern der Bundesbank wirklich in Gefahr? Berlin winkt ab: Es gehe nur um die Sonderziehungsrechte. Doch was in aller Welt ist das?

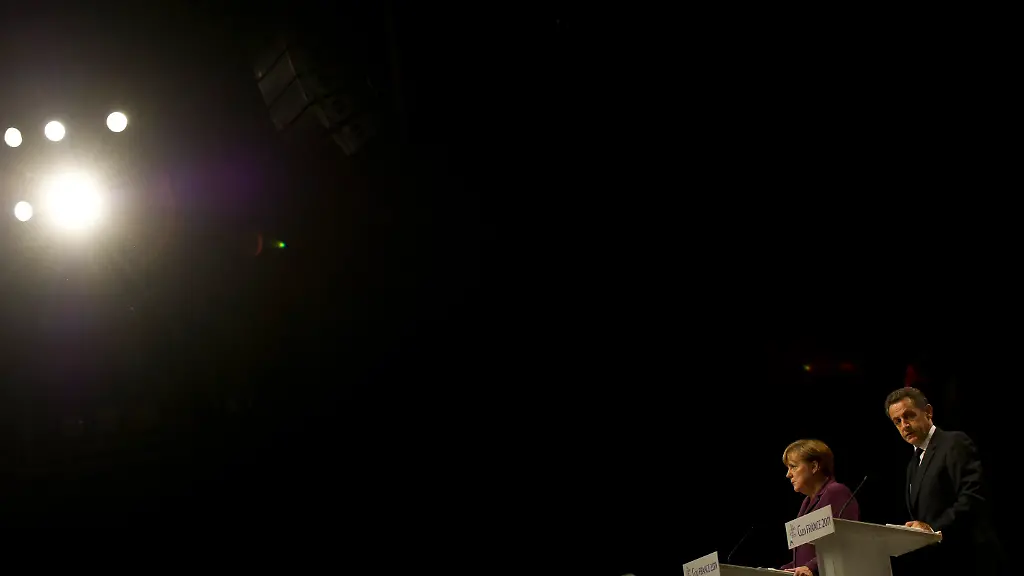

Zuerst war es nur ein Gerücht, das entsetzten Experten die Haare zu Berge stehen ließ - dann lieferte die Bundesbank eine indirekte Bestätigung: Laut Zeitungsberichten sollen Merkel, Sarkozy, Cameron und Obama beim G20-Gipfel in Cannes über einen Einsatz der Gold- und Devisenreserven gesprochen haben. Ist der deutsche Staatsschatz in Gefahr? Die . Was war passiert?

Am Wochenende waren Berichte aufgekommen, die milliardenschweren Rücklagen aus den Kellern europäischer Notenbanken sollten über Umwege in den Rettungsfonds fließen. Auch mit den Reserven der Bundesbank wollten Euro-Retter angeblich das Volumen des erhöhen, um ihn so auf drohende Schwierigkeiten mit weiteren Euro-Staaten vorzubereiten. Aus deutscher Sicht stand damit plötzlich eine bizarre Frage im Raum: Dient das Gold der Deutschen bald als Pfand für Silvio Berlusconis Italien? "Wir kennen diesen Plan, und wir lehnen ihn ab", erklärte die Bundesbank umgehend. Sie bestätigte damit allerdings, dass es tatsächlich Überlegungen gibt, die europäischen Zentralbanken für die Rettung klammer Euro-Länder anzuzapfen. Kommt da etwas Bedrohliches auf die Deutschen zu?

Verlockende Reserven

Das große Problem: Der beim EU-Gipfel in Brüssel mühsam vereinbarte Plan zur Stabilisierung der Währungsunion sieht vor, den Rettungsfonds auf bis zu eine Billion Euro aufzustocken. Ursprünglich sollte Geld vor allem aus den aufstrebenden Schwellenländern kommen, allen voran China. Doch Peking ziert sich, selbst beim Gipfeltreffen in Cannes gab es für die Europäer keine vorzeigbaren Zusagen.

Bei ihrer Suche nach alternativen Finanzierungsquellen verfielen einige Euro-Retter dann offenbar der Idee, die Schwungmasse der Devisenreserven für den EFSF nutzbar zu machen. Vorgetragen werde der Vorstoß angeblich von den USA, Großbritannien und Frankreich, hieß es aus Cannes. Paris habe ein besonderes Interesse an einer Stärkung des Euro-Rettungsschirms, da es in der Schuldenkrise zuletzt vermehrt unter Druck geraten sei. Die realen Ansteckungsgefahren sind spätestens seit den wachsenden Zweifeln an Italien offensichtlich. Es besteht dringlicher Handlungsbedarf. Doch in Deutschland gilt eine Aufstockung aus den Reserven der Öffentlichkeit als nicht mehr vermittelbar. Trotzdem soll in Cannes einzig und allein der harte Einspruch von einen Zugriff auf die Goldreserven verhindert haben: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Nutzung der Bundesbank-Bestände angeblich erst abgelehnt, als ihr früherer Wirtschaftsberater und derzeitige Bundesbank-Chef ein deutliches Veto aussprach.

Die letzte Verteidigungslinie

Doch mit seiner Haltung steht Weidmann international allein auf weiter Flur. Die Bundesbank soll die einzige der großen Zentralbanken des Eurosystems sein, die sich noch gegen den Einsatz der Notenbank-Reserven wehrt. Regierungssprecher Steffen Seibert trat dieser Darstellung allerdings entgegen. "Die von der Bundesbank verwalteten Gold- und Devisenreserven standen bei dem G20-Gipfel in Cannes zu keinem Zeitpunkt zu Diskussion", erklärte er.

Beobachter warfen der Bundesregierung noch am Wochenende eine "Mischung aus Bestätigung, Dementi und Täuschung" vor. Es gehe gar nicht um das Gold der Bundesbank, bemühten sich Regierungskreise schließlich um Richtigstellung. In Cannes sei lediglich über technische Fragen wie Sonderziehungsrechte gesprochen worden.

Was sind Sonderziehungsrechte?

Konkret soll Beobachtern zufolge darüber beraten worden sein, dass die Euro-Staaten und deren Notenbanken ihre Sonderziehungsrechte (SZR) im Wert von 60 Mrd. Euro an eine Zweckgesellschaft des europäischen Krisenfonds EFSF einbringen. Dem EFSF sollen diese Bezugsrechte dann als Pfand für weitere Rettungsprogramme dienen. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Die SZR oder "Special Drawing Rights" (SDR), wie sie im Fachjargon auch heißen, sind eine Erfindung der IWF-Mitglieder aus dem Jahr 1969. Die wachsenden Handelsungleichgewichte lösten schon damals ernste Besorgnis aus. Exportstarke Staaten hatten große Mengen an Dollar aufgehäuft, allerdings noch in viel geringeren Ausmaßen als heute. Experten sahen trotzdem schon die Liquidität im Weltmarkt gefährdet. Durch eine gemeinsame Vereinbarung schufen die IWF-Staaten deshalb eine Art Ersatzwährung, um das Problem zu umgehen: Klamme Staaten können etwaigen Engpässen nun mit ihren Sonderziehungsrechten angehen.

Der Kern der Idee: Jedes der mittlerweile 187 IWF-Mitglieder bekommt ein Guthaben, um damit bei Bedarf Liquiditätsengpässe zu verhindern. Die international eintauschbare Kunstwährung galt zunächst nur für Staaten - als System zur Stabilisierung der internationalen Devisenströme. Um dem Konstrukt einen halbwegs brauchbaren Namen zu geben, entschieden sich die beteiligten Notenbanker für den sperrigen Titel "Sonderziehungsrechte". Der Name passt: Schließlich erhalten die IWF-Staaten nur in Sonderfällen das Recht, Geld aus dem Ersatzwährungssystem des IWF zu ziehen.

Wie funktionieren Sonderziehungsrechte?

Bei Bedarf und mit Zustimmung einer IWF-Mehrheit können die Staaten Sonderziehungsrechte bis zu einem gewissen Limit in flüssige Mittel umwandeln. "SZR stellen internationale Liquidität dar, die nicht durch Exporte verdient werden müssen", heißt es dazu im Gabler-Wirtschaftslexikon. Sonderziehungsrechte ermöglichen demnach "einen Kredit ohne Auflagen".

Und wie läuft das in der Praxis? Das klamme IWF-Mitglied wendet sich an die IWF-Zentrale in Washington. Dort wird die Anfrage geprüft, beraten und im Fall einer Freigabe an ein anderes IWF-Mitglied mit starker Zahlungsbilanz weitergeleitet. Dort müssen dann als SZR gehaltene Reserven in konvertierbare Währung umgetauscht werden – der Tausch spült die in den Reservebeständen gebundenen Devisen zurück ins System. Der hilfesuchende Staat wird wieder flüssig.

Wo liegen die Probleme?

Mit seiner SZR-Zuteilung bekommt also jedes IWF-Mitglied ein Guthaben, mit dem es seine Schulden gegenüber Gläubigerländern tilgen kann. Die Mitgliedsländer sind verpflichtet, Zahlungen durch SZR zu akzeptieren. Damit dieses Stabilisierungsinstrument jedoch nicht ungebremst in eine ungezügelte Geldvermehrung mündet, bleibt die Zuteilung der SZR an die Quote gekoppelt, mit der sich die Staaten an der Finanzierung des IWF beteiligen. Dass die Idee funktioniert, gilt soweit als erwiesen. Allerdings besteht erheblicher Reformbedarf: In den 1970er Jahren spielten sich der Welthandel und seine Ungleichgewichten noch überwiegend zwischen Staaten wie Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA ab. Brasilien, Russland, Indien oder China hatten die Experten damals einfach noch nicht auf der Rechnung.

Der Währungskorb, auf dessen Grundlage der Wert der SZR samt Umtauschkurs berechnet wird, setzt sich bislang nur aus vier Devisen zusammen: Dollar, Euro, Pfund und Yen. Beim G20-Gipfel in Cannes ging es unter dem Stichwort "Reform des Weltwährungssystems" deshalb in erster Linie darum, die aufstrebenden Schwellenländer auch im Korb der SZR-Währungen stärker zu berücksichtigen. Gescheitert ist das vorerst lediglich an einem Kriterium: der freien Handelbarkeit des Yuan, die vor allem von Washington in zunehmend schrilleren Tönen gefordert wird.

Woher stammt das deutsche Gold?

Im Alltag der Notenbanker sind die Sonderziehungsrechte der künstlichen Ersatzwährung des IWF so wertvoll wie bares Geld. Gehalten und gehütet werden die Rechte von Staaten oder von deren Notenbanken. In Deutschland liegen sie bei der Bundesbank. Sie gehören wie der Goldschatz zu den deutschen Währungsreserven und sind ein wichtiges Mittel zum Beispiel für Interventionen am Devisenmarkt.

Die Goldbestände in den Büchern der Bundesbank sind Folge der Leistungsbilanzüberschüsse aus der Zeit des "Wirtschaftswunders" nach dem Zweiten Weltkrieg. Der aktuelle Gegenwert belief sich zum Stichtag Ende September auf 131,9 Mrd. Euro. Deutschland sitzt damit auf deutlich mehr Gold als die Franzosen oder die Italiener. Die Goldreserven Frankreichs beziffert Paris auf aktuell 94,5 Mrd. Euro. Italien hortet eigenen Angaben zufolge Edelmetall im Wert von 94,6 Mrd. Euro. Die Gold- und Währungsreserven der Bundesbank sind letztendlich Eigentum der Bürger; sie werden von der Bundesbank nur verwaltet.

Warum ist der SZR-Einsatz riskant?

Auch ohne Schuldenkrise wäre das Thema Sonderziehungsrechte beim Gipfel in Cannes weit oben auf der Agenda gelandet. Die Ungleichgewichte im Welthandel haben sich längst zu einem gewaltigen Problem ausgewachsen. Experten sehen darin ein möglicherweise größeres Risiko für die Weltwirtschaft als in der Staatsverschuldung. In Cannes wollten die Gipfelteilnehmer eigentlich weitere IWF-Reformen umsetzen. Herausgekommen ist dabei immerhin ein Beschluss, die für den IWF verfügbaren Mittel durch Einzahlungen von außen aufzustocken. Einigen Ländern von außerhalb der Eurozone wurde gestattet, ihre Beteiligung an dem Fonds zu erhöhen. Sie können damit ihr SZR-Guthaben erweitern. Laut Abschlusserklärung dürfen "Staaten, die dies wünschen", ab Herbst 2012 ihre Beteiligung an den IWF-Mitteln hochschrauben.

Außerdem dürfen die betroffenen IWF-Mitglieder zudem ihre vorübergehend erhöhten Einlagen auch nach der geplanten Verdoppelung der dauerhaften Beitragszahlungen beim IWF belassen. Deutschland und die USA hatten sich gegen eine generelle Erhöhung der IWF-Mittel gesträubt. Vor allem die Bundesbank ist besorgt, dass der IWF durch eine starke Erhöhung seiner Liquidität zu einem "globalen Kreditgeber der letzten Instanz" werden könnte. Damit, so die Befürchtung, würden die Zentralbanken das Monopol der Geldschöpfung und die Kontrolle über die Inflationsentwicklung verlieren.

Und genau hier liegt das größte Risiko: Es geht letztendlich um die Unabhängigkeit der Bundesbank - und um die Wirksamkeit der europäischen Geldpolitik insgesamt. Der scheint dabei immer weiter an Boden zu verlieren. Die Idee, die Sonderziehungsrechte der Euro-Staaten zu bündeln und in den EFSF zu stecken, sollen Experten der Europäischen Zentralbank (EZB) entwickelt haben. In einem Rechtsguthaben hätten hauseigene Juristen die Machbarkeit eines solches Vorhabens untersucht, berichtete die "Financial Times Deutschland". In der Bundesbank habe dies Befürchtungen ausgelöst, "die Euro-Notenbank wolle die Zuständigkeit der deutschen Zentralbank für die nationalen Währungsreserven 'aushebeln'", der Streit habe das Vertrauensverhältnis zwischen beiden Seiten erschüttert. Die Auseinandersetzung zeige, "wie stark die ungelöste Euro-Krise in der EZB - der einzigen föderalen Institution der Währungsunion - als Spaltpilz wirkt".

Die Folge: Mitten in der schwersten Bewährungsprobe der europäischen Währungsgemeinschaft erscheint das Lager der Währungshüter so tief zerstritten wie nie zuvor. Das ist keine gute Ausgangslage für einen erfolgreichen Kampf für Stabilität und gegen die Inflation.