Hightech-Helfer für Krieger und Konsumenten Google kauft Roboter-Schmiede

16.12.2013, 13:20 Uhr

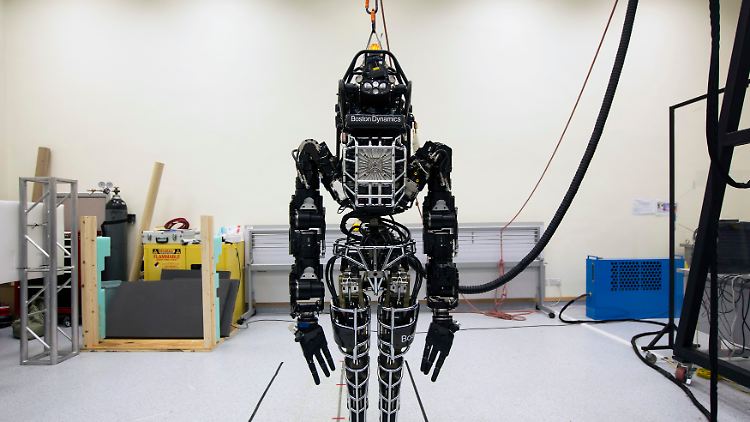

Das ist "Atlas": Der 1,83 Meter große, knapp 150 Kilo schwere Prototyp kann auf zwei Beinen laufen und kostet umgerechnet rund 1,4 Millionen Euro.

(Foto: REUTERS)

Der weltgrößte Suchmaschinenbetreiber dringt in ein neues Geschäftsfeld vor. Mit der Übernahme von Boston Dynamics sichert sich Google einen Spezialisten für selbstständig laufende Militärmaschinen. Der Konzern könnte damit der künstlichen Intelligenz Beine machen.

Der Internetkonzern Google baut seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten mit einer bemerkenswerten Übernahme aus: Der Weltmarktführer im Geschäft mit Online-Werbeanzeigen hat ein Unternehmen aufgekauft, das bislang vor allem mit Prototypen verschiedener Laufroboter für das US-Militär aufgefallen ist. Die Übernahme von Boston Dynamics werteten Branchenexperten umgehend als neuen Hinweis auf die internen strategischen Überlegungen bei Google.

Erste Details zum hauseigenen Roboterprojekt hatte der Online-Gigant erst vor wenigen Wochen veröffentlicht. Nun bestätigte der Konzern die seit dem Wochenende am Markt kursierende Gerüchte um eine Übernahme von Boston Dynamics. Angaben zum Kaufpreis machte der Konzern dabei nicht. Google sieht in dem Vorhaben jedoch anscheinend mehr als nur experimentelle Spielerei.

Verantwortlich für die Robotor-Entwicklung bei Google ist ein Experte namens Andy Rubin, der Experten bereits als "Vater" des Smartphone-Betriebssystems Android bekannt sein dürfte. Damit stellt Google eine Fachkraft für die Robotiksparte ab, die innerhalb des Konzerns wohl über erheblichen Einfluss verfügt. Rubins Betriebssystem gilt als Erfolgsgeschichte, bindet Kunden an das Google-Universum und bescherte dem Konzern hohe Umsätze.

Wohin die Reise für Google gehen soll, zeigt ein Blick auf die Ausrichtung der jüngst übernommenen Firmen. Um den neuen Geschäftsbereich auszubauen, hat Google in den vergangenen Monaten bereits sieben Spezialunternehmen übernommen, die sich jeweils mit unterschiedlichen Aspekten des Robotorbaus befassen. Im Portfolio finden sich zum Beispiel Entwickler für Steuerungstechnik und Sensorik sowie Spezialisten für Greifarme oder optische Systeme zur räumlichen Orientierung der Steuerungsprogramme.

Insgesamt setzt Google damit einen nicht unwesentlichen Teil seiner Milliardenerträge aus dem Werbegeschäft ein, um in die Grundlagenforschung für mögliche Umsatzbringer der Zukunft zu investieren. Schon länger engagiert sich der Konzern in dieser Richtung wie etwa mit der Entwicklung führerloser Autos. Die Übernahme von Boston Dynamics scheint die Reihe der jüngsten Übernahmen sinnvoll zu ergänzen. Mit zwei- und vierbeinigen Laufrobotern hatte das Unternehmen über Fachkreise hinaus für Aufsehen gesorgt.

Das US-Militär hatte bereits frühzeitig großes Interesse an dem vor rund 20 Jahren gegründeten Hightech-Unternehmen gezeigt. So orientiert sich ein Teil der neu entwickelten Maschinen direkt an den praktischen Anforderungen der Infanterie. So wünschen sich die visionären Pentagon-Planer zum Beispiel schon lange ein Transportsystem, das Fußsoldaten in jedem Terrain und unter allen Witterungsbedingungen schwere Lasten wie etwa Munition und andere Ausrüstung abnehmen kann. Am besten sollte ein solches System dabei auch einzelnen Soldaten automatisch folgen - wie ein elektrischer Lastenesel oder auch eine Art dicker Hund.

Tatsächlich bezeichnen die Entwickler bei Boston Dynamics eines ihrer Vorzeigeprodukte als "Big Dog". Dabei handelt es sich um einen schweren Laufroboter, der auf vier Beinen und voll beladen mit langsam marschierenden Truppen durch unwegsames Gelände mithalten können soll. In Testszenarien funktioniert dies bereits. Offiziell läuft das Projekt unter dem militärischen Kürzel LS3. Es steht für "Legged Squad Support System", also für ein "Gruppenunterstützungssystem auf Beinen".

Hightech auf dem Schlachtfeld

Für den Einsatz auf dem Schlachtfeld oder im feindlichen Hinterland ergeben sich zahlreiche Vorteile: Im Unterschied zu Begleitfahrzeugen auf Panzerketten oder Rädern hinterlässt ein solcher Begleiter deutlich weniger Spuren - und er kann über Äste oder Stacheldraht steigen, Stufen überwinden und sogar auf Schnee und Eis laufen. In der Praxis könnten solche Systeme Kampftruppen unter Beschuss mit Nachschub versorgen, gefährdete Bereiche aufklären, für kleinere Feuertrupps als laufende Geschützplattform fungieren oder als Sanitätsrobotor Verwundete aus der Kampfzone bergen.

Das US-Militär ist begeistert: Roboter sind nicht nur weitgehend unempfindlich gegen atomare, biologische oder chemische Kampfstoffe, sie können auch feindlichem Gewehrfeuer und Granatsplittern sehr viel besser widerstehen als ihre menschlichen Anführer. Abgesehen davon benötigen die willigen Helfer - abgesehen von ihrer Akku-Kapazität - so gut wie keine weitere Versorgung. Geduldig warten sie im Versteck - wenn es sein muss für Wochen oder gar Monate. Und, für demokratische Staaten besonders bedeutsam: Im Fall eines Totalverlusts sind sie vergleichsweise einfach zu ersetzen. Lang kann es nicht mehr dauern, bis solche Robotor fit für den Kriegseinsatz sind.

Futuristische Prototypen

Technisch gesehen besteht die größte Herausforderung nur noch im Zusammenspiel von Lage-Sensoren, Feinmotorik und Balance. Die teils über hundert Kilo schweren Geräte müssen in allen Situationen das Gleichgewicht behalten und dabei auch plötzliche Lageänderungen ohne Sturz oder Systemausfall verkraften. Die übrigen Schwierigkeiten - wie etwa der kompakte Antrieb und die Stromversorgung - sind zumindest in Ansätzen bereits gelöst.

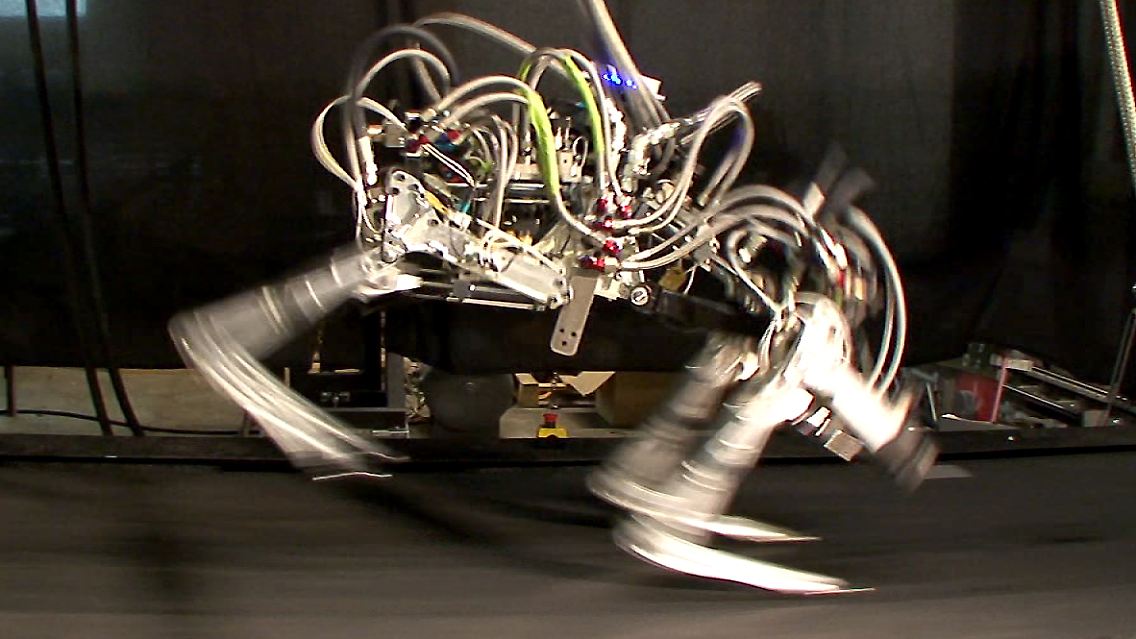

Neben dem LS3 stellte Boston Dynamics unlängst weitere futuristische Prototypen vor. Allen gemeinsam ist, dass sie sich in ihren Konstruktionsprinzipien eher an mechanischen Vorbildern aus der Biologie orientieren. Modelle wie "WildCat" und "Cheetah" imitieren in ihren Bewegungsabläufen die Laufmuster von Wildkatzen. "Cheetah" etwa galoppiert und soll später einmal so schnell laufen können wie ein Gepard.

Aktuell arbeitet Boston Dynamics an menschenähnlichen Roboter-Modellen wie "Petman" und "Atlas", die zum Beispiel nach Naturkatastrophen oder Unfällen wie im japanischen Atomkraftwerk Fukushima eingesetzt werden sollen.

Den Großteil der Roboter entwickelte Boston Dynamics im Auftrag der Forschungsagentur Darpa, die sich aus den Haushaltsmitteln des US-Verteidigungsministeriums finanziert. Firmengründer Marc Raibert sagte der "New York Times", er sei begeistert, dass Google und Andy Rubin "sehr, sehr groß" denken könnten und die Mittel hätten, das auch umzusetzen. Unklar ist derzeit allerdings noch, welche Ziele und Anwendungsgebiete der Google-Führung bei ihren Robotik-Investitionen vorschweben. Möglich wäre wohl eine Produktion für den Massenmarkt als Haushaltshelfer, Einkaufsbegleiter oder automatischer Paketbote. Denkbar ist allerdings auch, dass Google sich zumindest mit einem technischen Standbein in den Kreis der Pentagon-Zulieferer einreiht.

Quelle: ntv.de, mmo/dpa