Garantie der Macht Putin wettet auf hohen Ölpreis

15.03.2012, 10:15 Uhr

Wladimir Putin.

(Foto: REUTERS)

Die jüngere Geschichte Russlands ist eng mit dem Preis für Öl verknüpft. Ist er hoch, können sich die Herrschenden ihrer Macht ziemlich sicher sein. Doch ist er dauerhaft zu niedrig, gerät das System in Gefahr. Das gilt selbst für Wladimir Putin.

Nach den Präsidentschaftswahlen ist es wieder ruhig geworden in Moskau. In der Hauptstadt Russlands ist von Massenprotesten nichts zu sehen, Wladimir Putin zieht wieder in den Kreml. Doch das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Putin lediglich eine neue Amtszeit gesichert hat – mehr nicht. Die Proteste haben gezeigt, dass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wächst.

Womöglich bedarf es nur eines neuen Anlasses, dass es wieder zu Groß-Demonstrationen kommt. Deshalb müssten die ökonomischen Aussichten Putin Sorgen machen. Denn Russland ist trotz immenser Devisenreserven und einer geringen Verschuldung verwundbar.

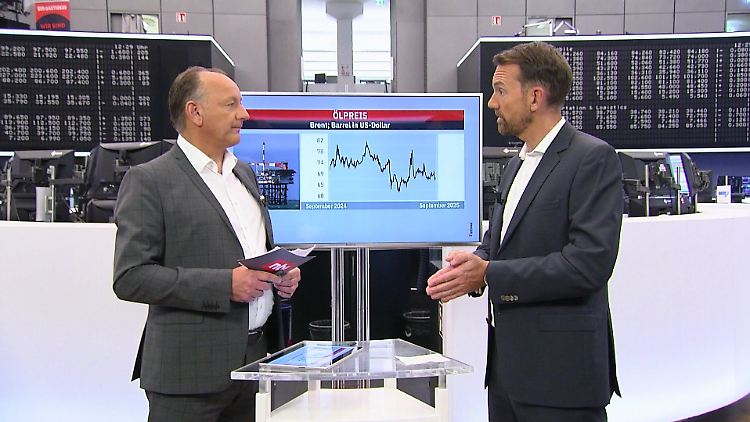

Seit Jahrzehnten ist die Wirtschaft ganz auf Rohstoffe ausgerichtet. Sie machen 65 Prozent der Exporte aus und sorgen für mehr als die Hälfte der Staatseinnahmen. Die Regierung ist deshalb auf einen hohen Ölpreis angewiesen. Reichten 2007 noch 30 Dollar je Fass für einen ausgeglichenen Haushalt, sind nun etwa 130 Dollar nötig – die zahlreichen teuren Wahlkampfversprechen Putins noch nicht eingerechnet.

Seine Ankündigungen haben ein Volumen – so haben Experten vorgerechnet – von etwa 160 Milliarden Dollar. Renten werden kräftig erhöht, Lehrer und Ärzte bekommen mehr Geld. Der Löwenanteil geht aber ans Militär: Der Etat wird alleine 2012 um ein Drittel wachsen. Bei einem derzeitigen Ölpreis von etwas mehr als 100 Dollar wird es schwierig, all das zu finanzieren.

Ungewisse Zukunft

Putin steht damit ganz in der Tradition der Sowjetunion. Solange der Ölpreis hoch genug ist, werden Wohltaten verteilt, Reformen nicht auf den Weg gebracht. Fällt der schwankungsanfällige Preis kräftig, ist es in der Regel zu spät - das Land steht vor gewaltigen Erschütterungen.

In Russland liegen die Staatsausgaben schon jetzt bei 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und damit etwas unter dem Niveau der Bundesrepublik. Für ein Schwellenland ist das ungewöhnlich hoch. Zudem ist das Wirtschaftswachstum zugleich vergleichsweise schwach. Zwischen 1998 und 2008 wuchs das Bruttoinlandsprodukt im Schnitt noch um 8 Prozent im Jahr. Die Finanzkrise sorgte aber dafür, dass das BIP 2009 kräftig einbrach. Mittlerweile wächst die Wirtschaft zwar wieder, kommt über ein Plus von vier Prozent nicht hinaus.

Höhere Raten sind nicht in Sicht. Das Wirtschaftswachstum verliert an Fahrt, viel Kapital fließt ins Ausland. Behördenwillkür und massive Korruption bremsen die Wirtschaft. Die Verwaltung ist alles andere als effizient. Auch die demografische Entwicklung macht wenig Hoffnung: Die Geburtenrate ist gering, die Gesellschaft altert. Einige Ökonomen halten Russland deshalb nicht mehr für einen aufstrebenden Zukunftsmarkt.

Reformen dringend nötig

Der IWF rechnet damit, dass die Wirtschaft in Russland in diesem Jahr um 3,5 Prozent zulegt. Das ist angesichts der Herausforderungen, vor denen das Land steht, auf Dauer viel zu wenig. Ökonomen sehen deshalb dringenden Handlungsbedarf. Sie fordern tiefgreifende, strukturelle Reformen. Ansonsten seien spürbar höhere Wachstumsraten nicht zu erreichen, ist immer wieder zu hören. So müsse der Einfluss des Staates auf die Wirtschaft verringert und im Gegenzug der Privatsektor gefördert werden.

Vor diesem Hintergrund ist Putin auf die wachsende Mittelschicht angewiesen, um Russland zu modernisieren und die Wirtschaft weniger abhängig vom Öl zu machen. Diese Gruppe macht bereits 25 Prozent der Bevölkerung aus und 40 Prozent der Arbeitenden – Tendenz steigend.

Doch Putin steckt in der Zwickmühle: Die Forderung nach politischem Einfluss wird in der Mittelschicht lauter, die größten Proteste seit dem Ende der Sowjetunion sprechen eine deutliche Sprache. Doch kommt Putin der Mittelschicht entgegen, schwächt er sein System. Beharrt er dagegen auf dem Status Quo, fordert er die für die Zukunft Russland unentbehrliche Bevölkerungsgruppe heraus, neue Proteste wären unvermeidlich - die Folgen ungewiss.

Der Moskauer Politik-Analyst Alexander Konowalow fühlt sich an die Stagnation erinnert, unter der das Land zu Sowjetzeiten unter Leonid Breschnew litt. Während dessen Herrschaft von 1964 bis 1982 schwächten mangelnde Reformen das System der Sowjetunion, die letztlich 1991 zusammenbrach. Zu ihrem Ende trug maßgeblich ein zu niedriger Ölpreis bei. Der Blick zurück dürfte Putin deshalb Angst machen.

Quelle: ntv.de