Mehr Fragen als Antworten Was für Opel übrig bleibt

04.11.2009, 17:43 UhrMit der Entscheidung gegen einen Verkauf der deutschen Tochter Opel an das Magna-Konsortium setzt sich General Motors tief in die Nesseln. Für die Menschen bei Opel bleibt die Zukunft ungewiss.

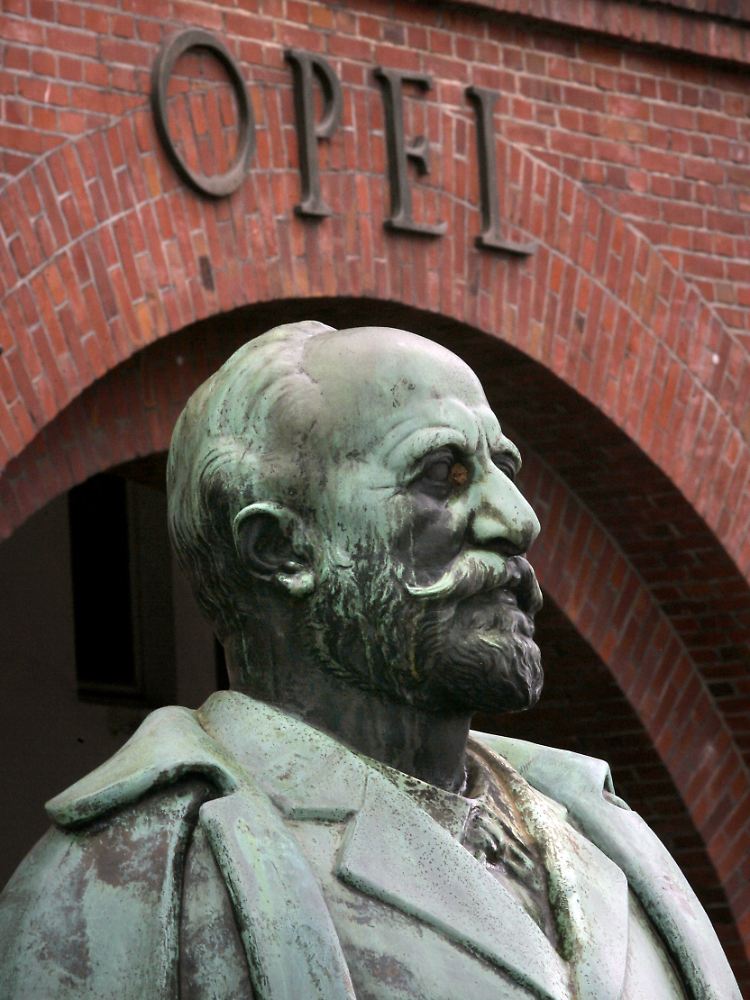

Aus der Sicht der Amerikaner vollkomen logisch: Das Festhalten an Opel.

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Dieses Mal soll die Entscheidung endgültig sein: General Motors behält Opel. Mit diesem harten Rückzieher zeigt sich der Konzern aus Detroit - aus deutscher Sicht - bemerkenswert führungsschwach. Nach der monatelangen Bieterschlacht zwischen Fiat, RHJ und Magna inklusive mehreren transatlantischen Nachtverhandlungen im Berliner Kanzleramt steht Opel wieder da, wo das leidgeprüfte Traditionsunternehmen schon vor mehr als einem stand. War also alles umsonst?

Mit der Aussicht, nun doch langfristig an die Konzernmutter gebunden zu bleiben, muss Opel nun irgendwie leben. Doch das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ist nach den verschenkten und kräftezehrenden Monaten der Verhandlungen persönlich, politisch und emotional schwer belastet. Finanziell, logistisch und marktstrategisch waren die Beziehungen ohnehin schon längst schwierig.

GM hätte viel verloren

Aus der Sicht von General Motors muss die Entscheidung für einen Verbleib von Opel im Konzernverbund durchaus sinnvoll erscheinen. Opel ist, trotz aller wirtschaftlichen Probleme, eine Perle im Portfolio des einst weltgrößten Auto-Herstellers. GM würde mit der Aufgabe von Opel viel verlieren und nichts dafür bekommen. Dabei geht es für den Konzern weniger um den Regionalmarkt als um den bei Opel gespeicherten technischen Sachverstand. Nicht umsonst lag die Entwicklung des elektrisch betriebenen Hoffnungsträgers "GM Volt" lange Zeit in den Händen eines Deutschen. Wenige Tage vor der "endgültigen" Opel-Entscheidung wechselte Volt-Chefingenieur Frank Weber auf einen Managementposten bei Opel. Dort soll er künftig für die Produktentwicklung zuständig sein. Beobachter erkennen darin einen Hinweis, welche Pläne GM mit Opel verbindet.

Im internationalen Konkurrenzkampf hängt für GM nicht wenig an der Technologie-Frage. Beinahe alles, was GM an Rüstzeug für die Zukunft aufbieten kann, kommt aus dem Opel-Forschungszentrum bei Rüsselsheim. Dort haben Ingenieure das Elektroauto Ampera entwickelt. Dort sind alle Forschungsanstrengungen am Vierzylinder-Motor gebündelt. Auch die technologisch fortgeschrittene Fahrwerkstechnik basiert letztlich auf einem Projekt aus Hessen. Von Anfang an schleierhaft war nur, wie GM oder Magna diese Verflechtungen sauber trennen will. Gleichzeitig wollen die Amerikaner unbedingt verhindern, dass die Russen über die Beteiligung am Magna-Konsortium essenzielle Zukunftstechnologien abschöpfen. Die Angst vor der schleichenden Abwanderung von Wissen spukt schon lange durch die Detroiter Chefetage.

Doch für GM geht es nicht nur um Know-how und Technik. Da ist ja auch noch der wichtige europäische Markt inklusive Russland, aus dem sich GM mit dem Verkauf von Opel quasi zurückziehen würde. Chevrolet bliebe dem Konzern nach dem Abgang von Opel die einzige Marke mit etwas Gewicht in Europa, und selbst Chevy wäre schlicht zu schwach, um auf Dauer lohnenswert zu bleiben. Zudem ginge mit dem Verzicht auf Opel GM auch ein weitverzweigtes Händlernetz für ganz Europa inklusive der osteuropäischen Länder verloren.

Politische Machtlosigkeit

Die Opel-Entscheidung wirft - abgesehen von der holzartigen Zähigkeit Detroiter Entscheidungsprozesse - auch grelles Licht auf das heikle Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik. Dass US-Manager in anderen Bahnen denken als deutsche Landespolitiker, kann niemanden ernsthaft überraschen. Dass aber zwei Verhandlungspartner dermaßen aneinander vorbeiverhandeln, verblüfft dagegen schon. Die Politik hat ihre Gestaltungsmacht dabei dramatisch überschätzt. Vielleicht hätten Landeschefs, Bundesminister und Kanzlerin nie den Eindruck erwecken sollen, sie könnten den anstehenden Verlust von Arbeitsplätzen per Federstrich und Krisensitzung aufhalten.

In Sachen Staatshilfen fährt GM weiterhin einen hochriskanten Kurs. Bislang pokert der Konzern mit den Karten "Arbeitsplätze" und "Zuliefererindustrie". Sowohl für Kanada als auch für die Vereinigten Staaten käme ein endgültiger Zusammenbruch des Autobauers einer Katastrophe gleich. Nicht viel anders als in Deutschland gibt es rund um die Großen Seen strukturschwache Regionen, in denen sich ohne GM und seinen angeschlossenen Zulieferern und Dienstleistern schon bald nicht mehr viel bewegen dürfte. Wie ein Menetekel muss es da der deutschen Bundesregierung erscheinen, dass Washington die Hoffnung auf eine Rückzahlung der US-Rettungsgelder mittlerweile aufgegeben hat. "Das Finanzministerium dürfte nie seine gesamten Investitionen in Chrysler oder GM zurückerhalten", schrieb der Rechnungshof des US-Kongresses in einem Bericht an Abgeordnete und Senatoren.

(Foto: dpa)

Die Folgen für die Opel-Mitarbeiter bleiben derweil nach der Absage an Magna völlig offen. Opel beschäftigt in Deutschland insgesamt 25.000 Menschen an vier Standorten. Europaweit sind es 50.000. Die Versprechungen der deutschen Bundesregierung, sich für einen Erhalt der deutschen Standorte einzusetzen, hatte bei den europäischen Nachbarländern wie Belgien, Polen, Großbritannien oder Spanien für mehr als nur Befremden gesorgt. Stimmen der Genugtuung sind da nicht zu überhören. Jetzt, da die Amerikaner alles wieder auf Null stellen, tobt in Deutschland ein Sturm der Entrüstung. Dabei hat der Kampf um die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie gerade erst begonnen.

Quelle: ntv.de