Flammenwerfer und Glacéhandschuhe Als die Gewalt über Europa hereinbrach

03.06.2014, 12:05 Uhr

Vom Schlachtfeld an die Heimatfront: Eva und Hermann Kränzlein schrieben sich 2250 Briefe. (Aufnahme von 1916)

(Foto: dpa)

Der Erste Weltkrieg steht für eine beispiellose Eskalation der Gewalt. Flammenwerfer und chirurgisches Lazarettbesteck zeugen davon. Aber es sind vor allem unscheinbare Objekte, die erschütternde Geschichten erzählen und die ganze Dimension dieser "Urkatastrophe" vor Augen führen.

"Je grausamer der Krieg ist, desto schneller ist er zu Ende", schrieb Hermann Kränzlein 1917 an seine Frau Eva. Seit Beginn des Krieges tat er als "Gaspionier" Dienst an der Front und schickte fast täglich Briefe nach Hause. In ihnen bekundet er nicht nur seine innige Liebe zu seiner Frau und bittet sie um Bücher oder Gitarrennoten, sondern versucht auch, den Einsatz von Giftgasen rational zu erklären und ihm eine positive Seite abzuringen.

Kanzlerin Angela Merkel betrachtet das größte Exponat der Ausstellung: eine Gulaschkanone.

(Foto: dpa)

Eine ganze Holzkiste füllen die rund 2250 Briefe der Eheleute. Zwischen Gulaschkanone und chirurgischem Lazarettbesteck ist sie aktuell in der Ausstellung "Der Erste Weltkrieg. 1914-1918" im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen. Die Schau stellt - der schlichte Titel macht es deutlich - ausschließlich die vier Kriegsjahre in den Mittelpunkt, in denen neun Millionen Soldaten und sechs Millionen Zivilisten ums Leben kamen.

Die Auslöser der europäischen "Urkatastrophe" sind damit ausgeklammert, ebenso die derzeit viel diskutierte Schuldfrage. Leitmotiv sind vielmehr die bis dahin unvorstellbare Eskalation der Gewalt und die verheerenden Folgen, die der erste industrialisierte Krieg für die Menschen hatte - für die Soldaten an der Front, die Kriegsgefangenen, die Flüchtlinge und die Daheimgebliebenen.

Mit Kanarienvögeln und Ratschen gegen Giftgas

Insgesamt 500 Exponate haben die Kuratoren zusammengetragen. Sie reichen von verschiedensten Waffen über Fotografien, die Tagebücher von Ernst Jünger und Propaganda-Plakate bis hin zu "Deutschem Taschen-Klosettpapier", einem Miniweihnachtsbaum für den Frontgebrauch und einer bebilderten Anleitung für das Leben nach der Armamputation.

Als 1914 der Krieg ausbrach, wurde die komplette Bevölkerung mobilisiert, die begeistert in die Schlacht zog. Eine riesige Propagandamaschinerie lief an und der Krieg hielt Einzug in den Alltag der Familien: Ein Feldlazarett in Miniaturformat verdeutlicht, womit die Kinder ihre Zeit verbrachten, während die Erwachsenen Kaffee aus Tassen tranken, auf denen das Konterfei des "Befreiers Ostpreußens", Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, prangte.

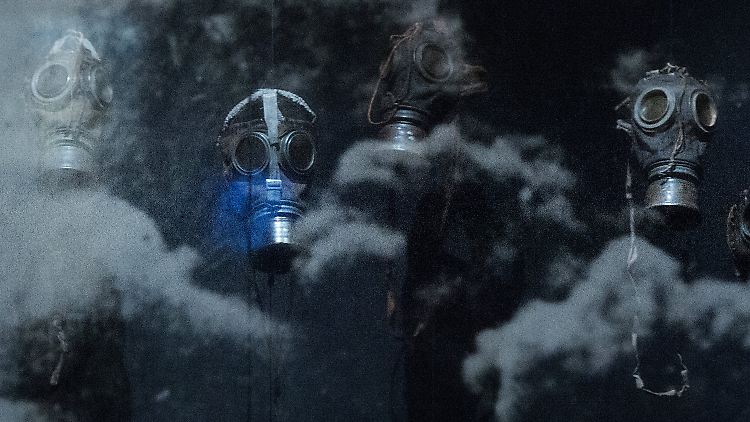

Lange aber hielt die Kriegseuphorie nicht an. Am 22. April 1915 setzten die deutschen Truppen bei Ypern erstmals Chlorgas ein. Als Warnung vor dem tödlichen Gas dienten nicht nur Kanarienvögel, sondern auch Ratschen. Das Geräusch dieses Holzinstruments offenbart die ganze Hilflosigkeit der in den Schützengräben liegenden Soldaten angesichts modernster Vernichtungstechnik. Eine beispiellose Materialschlacht tobte hingegen bei Verdun. Ein furchteinflößender Flammenwerfer zeugt davon, dass Soldaten dort regelrecht verheizt wurden.

An der Heimatfront kämpften die Menschen derweil einen anderen Kampf: den gegen Hunger und Krankheiten. Um ihre Familien durchzubringen, prostituierten sich viele Frauen. Welche Not das nach sich zog, darauf verweisen Abtreibungs-Instrumente und das 1918 angefertigte Wachsmodell einer von Syphilis befallenen Vulva.

Namenlose bekommen ein Gesicht

Aber immer wieder sind es die auf den ersten Blick unscheinbaren Dinge, die eindringlich von der dramatischen Gewalterfahrung, dem physischen und psychischen Leid und den überhöhten Erwartungen erzählen. So zum Beispiel ein Paar Glacéhandschuhe, das der Unteroffizier Gottlob Lieb in seinem Tornister verwahrte. Er wollte es beim Einzug in Paris tragen.

Oder die zwei Fotos des Soldaten August Kohlrausch. Das von 1914 zeigt einen jungen, hoffnungsvollen Mann, das von 1918 einen gealterten Soldaten mit müdem Blick. Die unglaubliche Geschichte zwischen den Bildern: Sieben Tage lang lag Kohlrausch angeschossen in einem Schützengraben, bevor man auf ihn aufmerksam wurde. Sein Bein musste amputiert werden, mühsam lernte er mit einer Prothese, die ebenfalls in der Ausstellung zu sehen ist, wieder laufen.

Die Vielfalt der Exponate verweist auf die ungeheure Vielschichtigkeit des Themas Erster Weltkrieg, der sich die Ausstellungsmacher im Deutschen Historischen Museum stellen. Diese Komplexität spiegelt sich auch im Aufbau der Schau wider. Der Besucher wird nicht stringent von A nach B geleitet, sondern muss sich seinen Weg zwischen den einzelnen Schlachtfeldern, besetzten Städten und politischen Zentren suchen. Bei der Fülle an Eindrücken und Informationen ist das eine echte Herausforderung. Aber eine, die sich lohnt.

Die Ausstellung bietet ein umfangreiches Panorama des Grauens, vermittelt die weltumspannende Dimension des Krieges und gibt einigen der Millionen Namenlosen ein Gesicht - wie zum Beispiel dem Ehepaar Kränzlein. Hermann überlebte den Schützengraben. Ein Wiedersehen mit seiner "geliebten Eva" aber gab es nicht. Sie starb im November 1918 an der Grippe.

Die Ausstellung ist bis zum 30. November im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen.

Quelle: ntv.de