Durban geht in die Verlängerung Dem Gipfel rennt die Zeit davon

10.12.2011, 07:52 Uhr

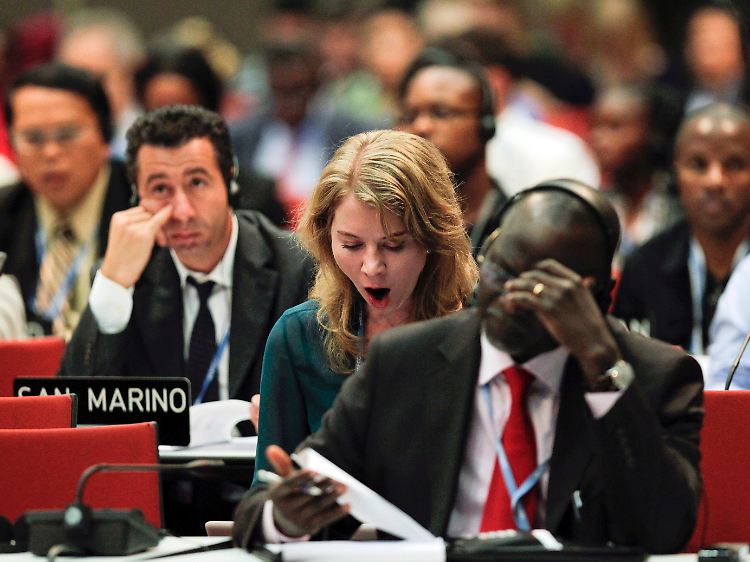

Eine Demonstration im Konferenzgebäude sorgte am Freitag für Aufsehen.

(Foto: AP)

Klimaschutz erst ab 2020? Die USA und Kanada wären damit zufrieden, doch Europa reicht dies nicht. Die EU droht in Durban unverhohlen damit, die Klimakonferenz scheitern zu lassen, wenn die Blockierer sich nicht bewegen. Die Konferenz geht nun in die Verlängerung. Am Ende könnte die Zeit nicht reichen.

Beim UN-Klimagipfel in Durban ringen die Staaten so hart wie selten zuvor um ein neues Klimaabkommen. Die Europäische Union setzt alles auf eine Karte und schließt dabei auch ein Scheitern der Verhandlungen nicht aus.

Mit ihrem ersten Entwurf kam die südafrikanischen Außenministerin Nkoana-Mashabane den Bremsern weit entgegen.

(Foto: AP)

Die Konferenzpräsidentin, Südafrikas Außenministerin Maite Nkoana-Mashabane, legte in der Nacht neue Kompromisspapiere auf den Tisch. Konferenzteilnehmer äußerten allerdings die Sorge, die Konferenz könnte aus Zeitmangel doch noch scheitern. "Wir sind sehr, sehr spät", sagte Bundesumweltminister Norbert Röttgen. Die Bedingungen würden jetzt immer schwieriger, weil einige Delegationen abreisen müssten. Noch sei aber ein Abschluss möglich.

Röttgen machte für die Verzögerungen besonders die USA, China und Indien verantwortlich. Diejenigen, die einer Einigung "im Weg stehen", seien "ganz wenige Staaten, das sind die großen Emissionsländer, die USA, China, Indien", sagte der Minister. In der Nacht zu Samstag hatte auch die deutsche Delegation bis 05.00 Uhr morgens verhandelt.

Die Konferenz hatte bereits am 28. November begonnen, war jedoch erst Anfang der Woche mit dem Eintreffen der Minister in ihre entscheidende Phase gegangen. Ursprünglich sollte der Gipfel bereits am Freitag zu Ende gehen. Die Schlussrunde wurde nun auf diesen Samstag verschoben. Beobachter gehen davon aus, dass die Konferenz frühestens heute Nachmittag beendet werden wird.

Zu einer möglichen Vertagung des Klimagipfels und Fortsetzung etwa in Bonn, wo das UN-Klimasekretariat sitzt, wollte sich Röttgen nicht äußern. Klimaexperte Christoph Bals von Germanwatch sagte hingegen: "Ich schätze, dass die Uhr angehalten wird und man sich vertagt."

Erster Entwurf gefiel nur Blockierern

Ein erster Textentwurf Südafrikas war auf heftige Kritik vor allem der EU und der kleinen Inselstaaten gestoßen, weil darin nicht das Ziel eines umfassenden rechtlich verbindlichen Klimaabkommens auftauchte. Stattdessen war nur allgemein von einem rechtlichen Rahmen die Rede gewesen, der nach 2020 wirksam werden soll. Nur Staaten wie die USA und Kanada unterstützten diesen Entwurf. Klimaforscher haben errechnet, dass der CO2-Ausstoß ab spätestens 2015 sinken muss, wenn das 2-Grad-Ziel erreicht werden soll.

2015 statt 2020?

Die bis zum Morgen vorliegenden Textentwürfe bekräftigen das Ziel, die Erderwärmung auf 2 Grad, möglicherweise auch auf 1,5 Grad zu begrenzen. Vor allem die Inselstaaten fordern eine Beschränkung auf 1,5 Grad, da ihre Existenz schon bei einem Anstieg um 2 Grad bedroht ist.

Laut Entwürfen soll ein "Protokoll oder rechtliches Instrument" zur Umsetzung dieses Zieles bis 2015 beschlossen werden. Dies würde alle Staaten mit einbeziehen, also auch die USA und China als Hauptverursacher von Treibhausgasen. Zudem wird dazu aufgerufen, auf Grundlage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse ehrgeizigere Ziele ins Auge zu fassen.

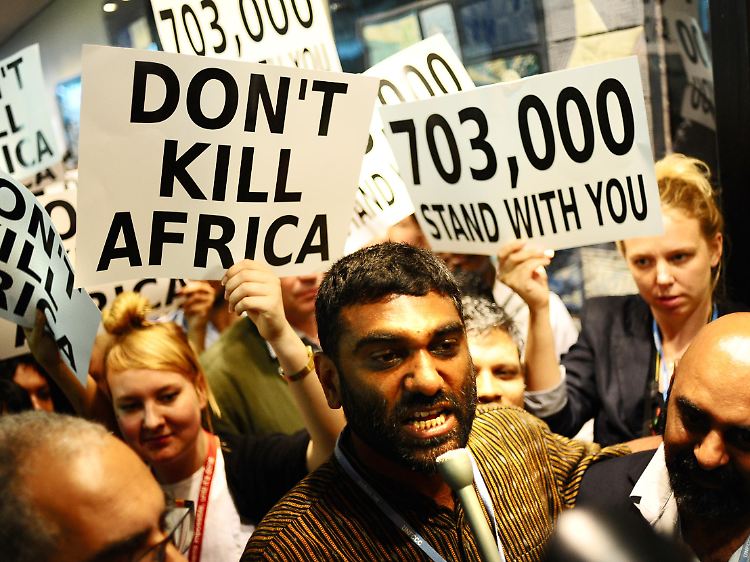

An den Protesten auf dem Gelände der Konferenz nahm auch Greenpeace-Chef Kumi Naidoo teil. Ihm wurde die Einlasskarte abgenommen.

(Foto: AP)

Eine weitere Beschlussvorlage sieht eine neue Verpflichtungsperiode für das Kyoto-Protokoll für die Jahre 2013 bis 2017 vor. Angestrebt werden soll demnach, die Emissionen der Industriestaaten bis 2020 um 25 bis 40 Prozent verglichen mit 1990 zu verringern.

Das Ziel heißt "Kyoto II"

Im Kern geht es um die Fortsetzung des Klimaschutzprotokolls von Kyoto, das 2012 endet. Die EU und weitere Industriestaaten möchten es nur fortführen, wenn auch andere große Verschmutzer bis etwa 2015 rechtlich verbindliche Klimaschutzziele akzeptieren. Die Staaten, die sich zu "Kyoto II" bekennen, stoßen nur 15 Prozent der weltweiten Emissionen aus. Daher würden selbst große Reduktionsziele nur wenig gegen den Klimawandel ausrichten.

Das 1997 vereinbarte Kyoto-Protokoll ist das bislang einzige globale Klimaschutzabkommen, das verbindliche Vorgaben für die Emission von Treibhausgasen macht. Ratifiziert haben es mehr als 190 Staaten, doch gelten die - nicht besonders ambitionierten - Emissionsvorgaben nur für insgesamt 37 Industriestaaten, nicht für Schwellen- und Entwicklungsländer.

Die Phalanx der Blockierer

Die USA, die das Kyoto-Protokoll zwar unterzeichnet, aber nie ratifiziert haben, fühlen sich an dessen Vorgaben ohnehin nicht gebunden. Von ihnen ist angesichts der innenpolitischen Blockade, in der das Land sich befindet, beim internationalen Klimaschutz auf absehbare Zeit keinerlei Bewegung zu erwarten.

Das gilt auch für Russland, Japan und Kanada, die Kyoto zwar ratifiziert, aber bereits deutlich gemacht haben, dass ihnen absolut nichts am Klimaschutz liegt. "Das Kyoto-Protokoll ist Vergangenheit", sagte der kanadische Umweltminister Peter Kent am Mittwoch in Durban. Das Land will im großen Stil Öl fördern, das in Sandschichten gebunden ist. Die Förderung ist extrem umweltschädlich und kostet viel Energie. Statt, wie im Vertrag von Kyoto vereinbart, die Emissionen um 6 Prozent zurückzufahren, liegt Kanada bei plus 17.

China schließlich hat sich bislang geweigert, sich international auf Klimaschutzmaßnahmen festzulegen. In Durban wird die Verhandlungsposition von Konferenzteilnehmern als uneindeutig beschrieben.

EU schmiedet Bündnis mit armen und Inselstaaten

Die EU hatte sich in Durban mit fast 100 Entwicklungsländern und kleinen Inselstaaten zusammengeschlossen, um den Druck auf die Blockierer zu erhöhen. Allein dies ist ein historischer Durchbruch: Bislang trat China als Wortführer der Entwicklungsländer auf.

Ein globales, rechtlich verpflichtendes Abkommen mit klaren Festlegungen zur Minderung beim Treibhausgas-Ausstoß bleibe das Ziel der EU, betonte EU-Klimakommissarin Connie Hedegaard. Auch Brasilien und Südafrika unterstützten dies nun.

"Beim Scheitern wären Bremser klar benannt"

Die Opposition und führende Umweltverbände stärkten der EU-Kommission und Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU), die keinen faulen Kompromissen zustimmen wollten, den Rücken. "Röttgen tritt hier entschiedener auf als bei den beiden vorangegangenen Klimakonferenzen", sagte der SPD-Klimaexperte Frank Schwabe.

Der CSU-Umweltpolitiker Josef Göppel sagte in Durban: "Bei einem Scheitern wären die Bremserstaaten wenigstens klar benannt und könnten sich nicht mehr hinter faulen Kompromissen verstecken." Auch die Umweltverbände Greenpeace und NABU unterstützen die "Alles-Oder-Nichts-Strategie".

Einigkeit beim Grünen Klimafonds

Weitgehende Einigkeit herrschte dagegen über die Arbeitsfähigkeit des neuen globalen Klimafonds, der Entwicklungsländer bei Klimaschutz und Klimaanpassung unterstützen soll. Umweltschützer wandten sich allerdings dagegen, auch Privatunternehmen Zugang zu dessen Mitteln zu gewähren, die bis 2020 auf jährlich 100 Milliarden Dollar anwachsen sollen.

Allerdings ist die Herkunft dieser Mittel noch offen. Für Deutschland hatte Röttgen 40 Millionen Euro versprochen, um arme Staaten zu befähigen, Anträge für den Fonds zu stellen. Auch die USA sagten zu, den Grünen Klimafonds zu unterstützen.

Quelle: ntv.de, hvo/AFP/dpa/rts