Für mehr Optimismus im Westen"Der Populismus wird scheitern"

China wird immer mächtiger, die USA verlieren an Einfluss und Europa zerfällt - keine guten Aussichten für den Westen. Doch das ist kein Grund, sich dem Schicksal zu ergeben, findet der Außenpolitik-Experte Kleine-Brockhoff.

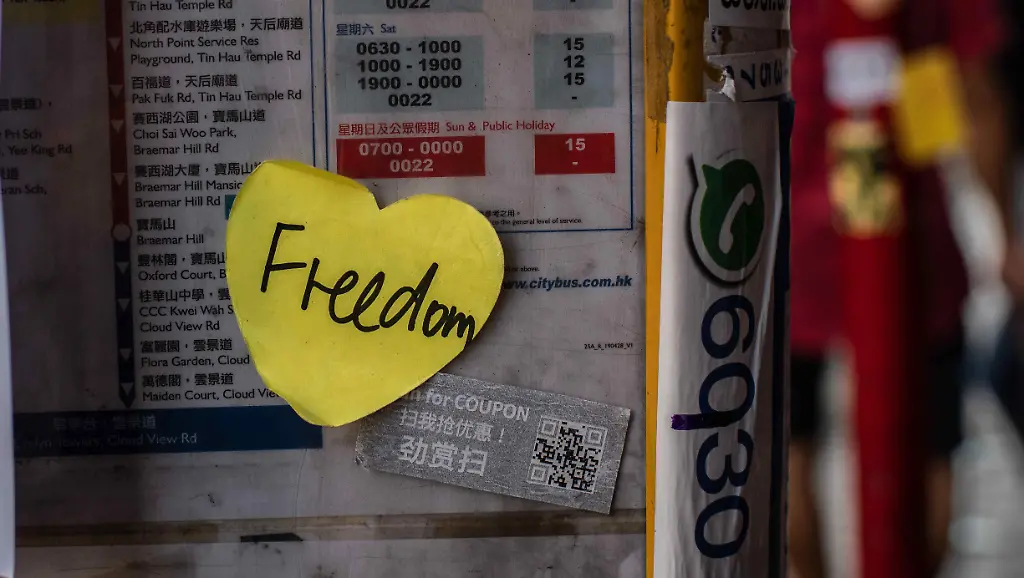

Brexit, Donald Trump oder die mächtige Autokratie China - all das stimmt viele Beobachter im Westen eher pessimistisch, wenn es um die globale Weltordnung geht. Aber hat die westliche Demokratie wirklich ausgedient? In seiner Streitschrift "Die Welt braucht den Westen" fordert Thomas Kleine-Brockhoff, dass wieder mehr "um den Westen gekämpft" wird. Dazu gehöre aber auch, sich von einigen Wunschvorstellungen zu verabschieden.

n-tv.de: Warum braucht die Welt den Westen nach wie vor?

Thomas Kleine-Brockhoff: Wir brauchen den Westen, damit wir weiter in einer freiheitlichen Ordnung leben können und das auch gemeinsam mit anderen freiheitlich organisierten Staaten - das ist der Westen.

Aber welche Chance hat der Westen, wenn politische Systeme wie in China effizienter und schlichtweg wirtschaftlich erfolgreicher sind?

Es sind ja gerade mal 30 Jahre, dass wir glauben, eine von liberalen Demokratien regierte Welt zu haben. Die Vorstellung basierte darauf, dass die Führungsrolle der Amerikaner als liberale Weltmacht unangefochten war. Das ist heute nicht mehr so: Wir leben jetzt in einer Multiordnungswelt. Wir haben verschiedene Großmächte, die versuchen ihre Vorstellungen auf andere zu übertragen. Das gilt ganz sicher auch für China. Aber ich zumindest möchte nicht so leben, wie es eine chinesische Ordnung vorgeben würde.

Heißt das, wir müssen uns von der Vorstellung einer global vereinten Welt verabschieden?

Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass alle Staaten freiheitlichen Prinzipien folgen werden. Stattdessen müssen wir damit leben, dass andere anders regiert werden und andere Vorstellungen haben. Im Kalten Krieg haben wir das schon einigermaßen hingekriegt. Selbst da war die Sowjetunion willens und in der Lage in Sachen Artenschutz oder in Fragen der Rüstungskontrolle mit anderen Staaten zusammenzuarbeiten. Zu etwas Ähnlichem wird es wieder kommen. Und dann wird sich die Frage stellen, ob auch Autokratien Regeln beachten und ob wir in einem regelgerechten System mit ihnen zusammen leben können.

Wenn alle nach unterschiedlichen Regeln spielen, wie kann man dann globale Fragen angehen?

Manche Dinge kann man nur gemeinsam lösen. Nur weil andere nach anderen Regeln spielen wollen, heißt das nicht, dass man sich in diesen Dingen nicht zusammenfinden kann. Wir dürfen nicht zurückstecken, wenn es um unsere grundlegenden Werte geht. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass wir in einer Welt leben, in der die westlichen Vorstellungen nicht mehr dominieren.

Das bedeutet also, wir müssen auch mit Staaten zusammenarbeiten, in denen zum Beispiel Menschenrechte verletzt werden?

Darüber dürfen wir natürlich nicht hinwegsehen. Wir müssen auch darüber reden. Was wir aber nicht tun dürfen, ist zu missionieren. 30 Jahre lang, also seit der friedlichen Revolution von 1989 haben wir geglaubt, dass die ganze Welt dem demokratischen Frieden zustrebt und so wird wie wir. Jetzt haben wir gelernt: So wird es nicht sein. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns dem neuen Nationalismus, der sich ausbreitet, ergeben müssen. Wir sollten von einem missionarischen zu einem exemplarischen Liberalismus kommeen.

Wie können wir exemplarisch sein, wenn unsere freiheitlichen Werte auch von innen heraus angegriffen werden?

Wir befinden uns in einer Vertrauenskrise der liberalen Demokratie. Teile der Bevölkerungen haben das Vertrauen in die etablierte Politik verloren und deswegen gilt es, diese Problemanzeigen nicht zu ignorieren, sondern aufzunehmen und Lösungen anzubieten. Nur müssen diese Antworten anders sein als die, die Populisten gerne hätten. Aber Antworten müssen gegeben werden, in Fragen des freien Welthandels, der militärischen und auch humanitären Intervention, besonders aber bei Flucht und Migration.

Stichwort Flucht – welche Antworten können wir hier geben?

Ich möchte in einem Land leben, das die Genfer Konvention, die Menschenrechtskonvention und die Anti-Folter-Konvention beachtet. Das sind Grundlagen zum Umgang mit Fremden und mit Verfolgten. Wir leben in einer Welt, in der viele Menschen auf der Flucht sind. Das heißt, Deutschland und ganz Europa werden lange aufnahmebereit sein müssen, wenn sie nicht ignorieren wollen, dass die Menschenrechte anderer anderswo mit Füßen getreten werden. Weil die Zahl derer so groß ist, kann es kein grenzenloses Recht zur Aufnahme in unseren Ländern geben. Um Aufnahmebereitschaft zu erhalten, muss man sie begrenzen. Das ist die Balance, die wir suchen müssen. Das internationale Flüchtlingsregime muss dazu dringend reformiert werden.

Wie denn?

Bisher haben wir es überwiegend mit einer von Schleppern organisierten Flucht zu tun, die irregulär ist. Es gibt aber auch eine reguläre, durch den UNHCR organisierte Flucht, nämlich das sogenannte "Resettlement". Diese geregelte Aufnahme durch das UN-Verfahren müssen wir in viel größerem Stil hinkriegen. Nur so werden die Aufnahmebereitschaft nicht überstrapaziert, das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung befriedigt und gleichzeitig die liberalen Prinzipien gewahrt.

Ganz praktisch: Wie kann man das wirklich regeln, die Menschen werden immer einen Weg finden, egal wie hoch die Mauern sind?

Die weit überwiegende Zahl flüchtet innerhalb ihrer Region. Die Menschen wollen gar nicht transkontinental wandern, sie flüchten überwiegend in ein Nachbarland. Das sind oft selbst keine Industrieländer. Denen muss man helfen. Das geschieht bisher freiwillig. Man kann auch einen Beitragsmechanismus schaffen, um den weit überwiegenden Teil der Migration in der jeweiligen Nachbarschaft abzufangen. So kann ein wesentlicher Teil des Drucks aus dem System genommen werden. Es wird aber am Ende ohne Grenzkontrollen und auch repressive Maßnahmen wie Abschiebung nicht gehen.

Wenn wir in die USA, nach Italien oder England schauen, scheint es wenig realistisch, dass wir wirklich zusammen arbeiten.

Wir müssen über diese populistische Welle hinausdenken, um die Frage zu beantworten, wie liberale Demokratien in Zukunft zusammenarbeiten können. Ich bin da weniger pessimistisch, weil ich glaube, dass der Populismus als Regierungsform scheitern wird, und damit auch Herr Trump.

Wie kommen wir aus dieser Krise wieder raus?

Erst mal gilt: Wer sich dem Nationalismus ergibt, hat schon verloren. Ethnischer Nationalismus ist kein Heiltrunk, sondern eine Krankheit. Wir haben Mittel und Wege, uns gegen die nationalistische Welle zu stemmen. Keine andere Regierungsform ist so wandlungs- und reformfähig wie die Demokratie. Dafür müssen wir realistischer und bescheidener sein, nicht so missionarisch und zugleich entschiedener die demokratischen Prinzipien verteidigen. Ich nenne das robusten Liberalismus. Dazu braucht die Welt weiterhin den Westen.

Mit Thomas Kleine-Brockhoff sprach Clara Pfeffer