"Ausbeutung hat System" Die unsauberen Methoden der Textilbranche

03.07.2014, 12:15 UhrFür Sportartikelhersteller ist die Fußball-WM die perfekte Bühne. Auf dem Platz gilt "Fair-Play". Das ist gut fürs Image. Doch die Arbeiter in den Billig-Fabriken von Puma, Adidas und Co. spüren davon nichts.

Im Spiel Deutschland Algerien spielt Puma gegen Adidas auf - und unterliegt. Beide Hersteller lassen in Asien produzieren.

(Foto: imago/ZUMA Press)

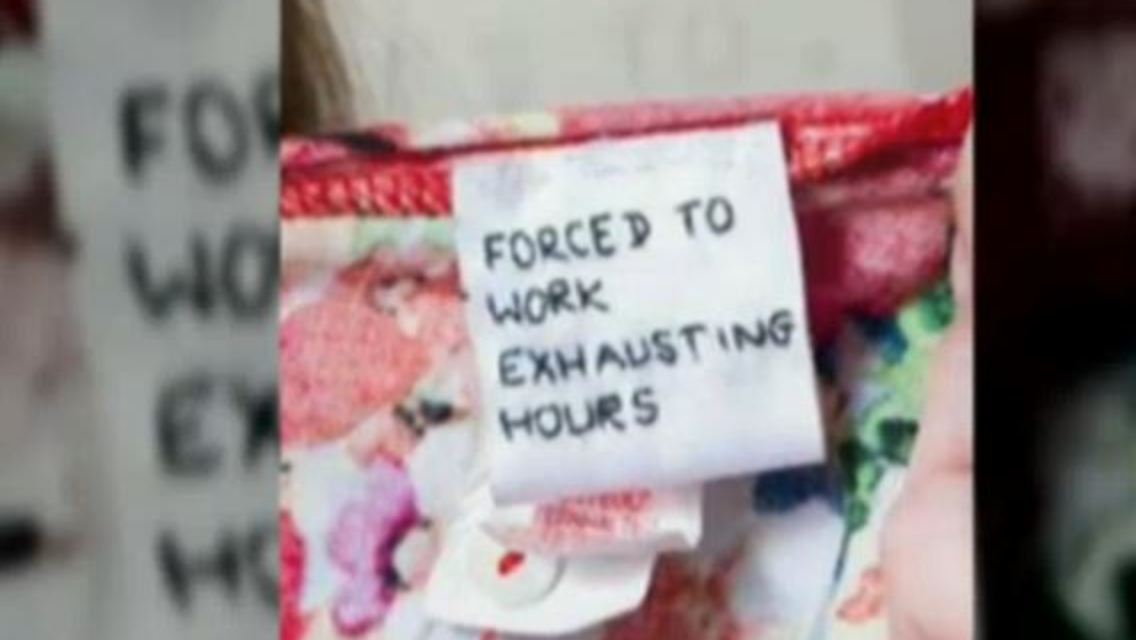

Wohin man auch schaut, auf den Einkaufsstraßen der Innenstädte, überall sieht man Tüten und Taschen. Viele stammen von den großen Bekleidungsketten H&M, Primark oder C&A. Besonders junge Kunden sind ständig auf der Jagd nach großer Mode zum kleinen Preis. Ob jung, ob alt, was viele Kunden nicht wahrhaben wollen oder schlicht nicht interessiert: Hinter den Aldis der Textilbranche stecken häufig katastrophale Produktionsbedingungen. Nur in den seltensten Fällen erfährt der Verbraucher davon. Zuletzt sorgte der irische Billiganbieter Primark für Aufregung. In Kleidungsstücke eingenähte Zettel mit SOS-Rufen von Arbeitern könnten allerdings falscher Alarm gewesen sein. Von Entwarnung kann deshalb keine Rede sein.

Der größte Teil der Textilherstellung findet in den Billig-Nähstuben der Welt in Bangladesch oder China, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, statt. So wie der Kunde nicht weiß, wo seine Kleidung genau hergestellt wurde, weiß die Näherin umgekehrt in der Regel nicht, für welches Label sie sich eigentlich schindet. Licht in diese dunklen Abläufe zu bringen, ist ein mühseliges Geschäft. Um die Fäden zusammenzubringen, ist ein großes Netzwerk nötig, sagt Maik Pflaum, Arbeitsrechtexperte der Christlichen Initiative Romero. Romero ist eines von 250 Mitgliedern des europäischen Netzwerks für Textilarbeiterrechte "Kampagne für Saubere Kleidung". Hier werden alle Berichte über unzumutbare Arbeitsplatzbedingungen dokumentiert.

Große Dunkelzone

Mitarbeiter der Textilfabrik Viyellatex in einem Vorort von Dhaka in Bangladesch. Produziert wird für Marken wie Puma und Esprit. Nicht überall in der Branche gelten so hohe Standards wie hier.

(Foto: picture alliance / dpa)

Die Missstände, von denen der Verbraucher erfährt, sind nur "die Spitze des Eisberges", sagt Pflaum. "So wie die Bekleidungsindustrie organisiert ist, sind Arbeitsrechtsverletzungen die Regel." Überstunden, Hungerlöhne und marode Fabriken: Nicht nur Billig-Labels, auch Sportartikelhersteller wie Puma oder Edelmarken wie Hugo Boss stehen mittlerweile in der Kritik. Viele arbeiten mit ausländischen Zulieferern zusammen, die Löhne weit unter dem Existenzminimum des jeweiligen Landes zahlen, oder ihre Lieferanten gar nicht kennen, wie im Fall Puma bekannt wurde. Die Subunternehmer in den Billiglohn-Ländern reichen die Aufträge an noch billigere Hersteller weiter, ohne dass das Unternehmen davon erfährt.

Der Markt ist hart umkämpft. Mit Kampfpreisen graben sich die Unternehmen gegenseitig das Wasser ab. Ein Textilhändler wie Primark hat es damit auf eine Gewinnsteigerung von über 40 Prozent innerhalb eines Jahres gebracht. Mit menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen bezahlen die Arbeiter das Motto "Look good, pay less" - auch wenn viele Unternehmen sich inzwischen einen ethischen Verhaltenskodex auferlegt haben. Die Herstellung von Billig-Kleidung kostet im Extremfall Menschenleben, wie im April 2013 in Bangladesch, als eine Textilfabrik einstürzte und über Tausend Arbeiter und Arbeiterinnen unter sich begrub. Die Welle der Empörung war danach groß. Geändert hat sich seitdem aber nichts.

Feigenblätter für unwürdige Produktion

Auch ein Jahr nach dem Unglück diskutiert die Politik immer noch darüber, wie Mindeststandards in Entwicklungsländern garantiert werden können. Staatliche Textilsiegel, Transparenz, unabhängige Kontrollen, wie sie die "Kampagne für Saubere Kleidung" fordert - alles Fehlanzeige. Deutschland setzt weiter auf die Selbstverpflichtung der Unternehmen statt auf Kontrollen - damit darf hierzulande weiter Kleidung verkauft werden, egal wo und vor allem wie sie produziert wurde. Freiwillige Selbstkontrolle wird von vielen Unternehmen falsch ausgelegt. Zahlreiche greifen zu "Feigenblättern", so Pflaum: "Sie engagieren sich sozial, gleichzeitig halten sie aber an menschenverachtenden Produktionsbedingungen fest." Für die Unternehmen sei das kein Widerspruch. Initiativen wie "H&M Conscious", "Wort und Tat" des Schuhkonzerns Deichmann oder "puma.peace" seien reine Augenwischerei.

"Herr Deichmann lässt seine Schuhe billigst in Indien herstellen, aber gleichzeitig hat er ein christliches Hilfswerk gegründet und tut Gutes. Das ist lächerlich", so Pflaum. Keiner sorge im Hauptgeschäftsfeld für vernünftige Arbeitsbedingungen. "Ab da wird es für mich verwerflich und unmoralisch."

Verbraucher, die ethisch sauber einkaufen wollen, haben es schwer. Die vielen Textilsiegel, die mittlerweile auf dem Markt sind, sind keine Garantie für bessere Arbeitsbedingungen. Unter dem zunehmenden Druck durch die Medienberichte nach Katastrophen fühlten sich die Unternehmen zwar in die Enge gedrängt, sagt Pflaum. Deshalb werde dann ein Engel oder ein Baum auf das Produkt drauf genäht. Qualitätssiegel seien das aber nicht.

Der Kunde hat die Wahl

Dass ein T-Shirt für 2,50 Euro im Laden nicht unter menschenwürdigen Bedingungen produziert werden könne, schon gar nicht, wenn ökologische Herstellungsbedingungen berücksichtigt würden, davon könne der Käufer ausgehen, sagt Pflaum. Dabei müsste ein Unternehmen nach einer Berechnung der "Kampagne für Saubere Kleidung" lediglich ein Prozent des Ladenpreises einkalkulieren, um für einigermaßen menschenwürdige Entlohnung zu sorgen - bei einem T-Shirt, das 2,50 Euro im Laden kostet, wären das nicht mal 3 Cent.

Für nutzlos hält der Aktivist die Berichte über elende Arbeitsbedingungen bei ausländischen Zulieferern aber nicht. Bei jeder Katastrophe und jeder Dokumentation bleibe ein bisschen im Bewusstsein der Menschen hängen. Die Aufregung über Puma oder Primark hätte es nicht gegeben, wenn die Fabrik in Bangladesch nicht eingestürzt wäre, so Pflaum. Nach Einschätzung des Arbeitsmarktexperten haben mittlerweile alle Unternehmen Angst vor einem Skandal, weil die Marke leide und an Wert verliere. Leider sei es bisher so, dass nur Schadensbegrenzung betrieben werde. Strukturen hätten sich bislang nicht geändert.

Eine erfolgversprechende Lösung für bessere Arbeitsbedingungen sieht Pflaum in Multi Stakeholder Initiativen (MSI), einem freiwilligen Bündnis von Unternehmen, Gewerkschaften und Nicht-Regierungsorganisationen, die sich zu externen Kontrollen verpflichten und einen gemeinsamen Verhaltenskodex entwickeln. Zu dieser "Gattung" gehört auch die Fair Wear Foundation, wo sich besonders viele Hersteller des Outdoor-Segments wiederfinden. Dennoch hält die Christliche Initiative Romero verbindliche, staatliche Regeln für unverzichtbar. Denn nur staatliche Kontrolle kann nach Ansicht der Organisation letztlich die Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten dauerhaft gewährleisten.

Nicht die Näherinnen bestrafen

Puma hat nach Berichten über die Schinderei bei einem nicht autorisierten Sublieferanten die Zusammenarbeit sofort gekündigt. Die "Kampagne Saubere Kleidung" hält das nicht für den richtigen Weg hin zu Veränderung. Sie will erreichen, dass der Konzern sich auch hier seiner Verantwortung für die Arbeitsbedingungen und für die Näherinnen stellt. "Es ist niemandem damit geholfen, wenn die Frauen jetzt ihren Job verlieren", so Pflaum. Boykott oder Stigmatisierung stellen für die Organisation keine Alternative dar.

Fest steht: Die Unternehmen müssen klar signalisieren, auf welcher Seite sie stehen. Geht es ausschließlich um Billiglöhne und Kampfpreise oder auch um Fortschritt und Verantwortung? Wenn sie sich hier richtig und offensiv positionieren, wird der Kunde auch mitziehen. In der Finanzbranche boomen soziale und ökologische Investments bereits seit Jahren mit zweistelligen Zuwachsraten. Warum soll das in der Textilindustrie nicht auch funktionieren?

Quelle: ntv.de