Sigmar Gabriel muss sich gleich zu Beginn der Großen Koalition mit einer Menge Probleme herumschlagen.

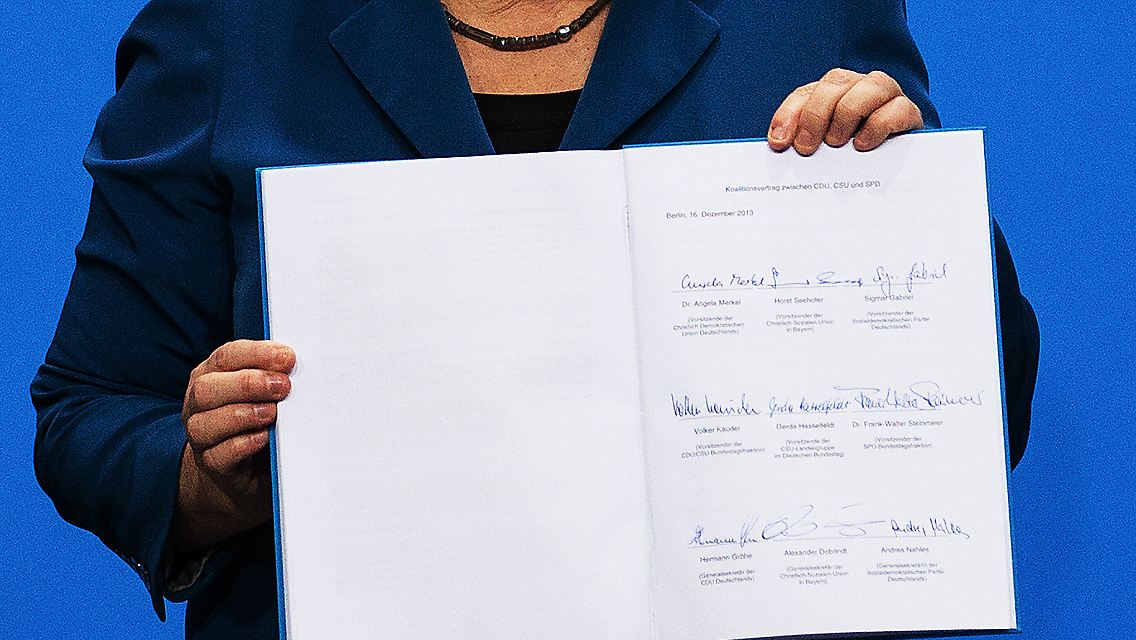

(Foto: dpa)

Sechs Minister schicken die Genossen in die Regierung. Ihr Anführer Sigmar Gabriel ist der Gewinner im Kabinettspoker: Er managt künftig nicht nur die SPD, sondern auch Wirtschaft und Energiewende. Doch der Superminister hat weniger Macht als gedacht.

Besser hätte man das Blatt kaum spielen können: Obwohl die SPD vor drei Monaten bei der Bundestagswahl ihr zweitschlechtestes Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg einfuhr, vereidigt sie heute mehr Minister als die CDU. Der Vater dieses Erfolges ist unbestritten Sigmar Gabriel. Der SPD-Chef hat beim Kabinettspoker selbst gut abgeschnitten: Mit seiner Ernennung zum Minister für Wirtschaft und die Energiewende trägt Gabriel die Verantwortung für gleich zwei Ressorts. Auf der Regierungsbank ist der Vizekanzler nun der stärkste Gegenspieler von Angela Merkel. Doch die Macht des Superministers ist kleiner, als sie auf den ersten Blick scheint.

Als Ex-Umweltminister bringt Gabriel große Erfahrung für sein neues Amt mit. Als Manager von Merkels Lieblingsprojekt Energiewende kann er sich hervorragend profilieren und Punkte im Kampf mit der Kanzlerin sammeln. Doch Gabriels Aufgabe ist alles andere als einfach. Der Zeitplan für die dringend nötige Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, kurz EEG, ist eng: Schon bis Ostern soll der Entwurf stehen. Gleich zu Beginn des neuen Jahres wird Gabriel daher den Wählern verkaufen müssen, dass Strom für sie künftig noch teurer wird. Und Ökostromherstellern erklären, warum sie weniger Fördermittel bekommen.

Gleichzeitig muss Gabriel die Industrie zwingen, mehr zu bezahlen. Denn aus Brüssel droht Ungemach wegen der Ausnahmen im Gesetz: Die EU-Wettbewerbshüter sehen in der Befreiung Tausender Betriebe von der EEG-Umlage eine Wettbewerbsverzerrung und streben offenbar ein Verfahren gegen Deutschland an. Schlimmstenfalls könnte Brüssel sogar verlangen, dass die Firmen die umstrittenen Rabatte rückwirkend nachzahlen müssen.

Kompetenz-Kollision im Superministerium

Der deutschen Industrie drohen milliardenschwere Belastungen. Gabriel muss sich in dem Konflikt entweder mit der heimischen Wirtschaft anlegen oder mit der EU-Kommission. Bei Letzterem liefe er sogar Gefahr, ungewollt zum Verteidiger der größten deutschen Klimasünder zu werden.

Ohnehin birgt der Job als Troubleshooter der Energiewende für Gabriel mehr Zündstoff und Zoff-Potential als Machtgewinn. Denn die vielen Kompetenzen des Superministers drohen zu kollidieren: Ökostrom-Lobbyisten konnten in der vergangenen Legislaturperiode zu den Umweltministern Röttgen und Altmaier laufen, Energiekonzerne und Wirtschaftsverbände zu Wirtschaftsminister Rösler. Gabriel muss nun die Quadratur des Kreises versuchen und beide Interessengruppen gleichzeitig im selben Haus vereinen.

Erster Widerstand formiert sich bereits. Die Kohle-Lobbyisten haben ihre Position schon in Beton gegossen: „Die konventionellen Kraftwerke (Braunkohle, Steinkohle, Gas) als Teil des nationalen Energiemixes sind auf absehbare Zeit unverzichtbar“, heißt es im Koalitionsvertrag. An diesem Anspruch könnte sich womöglich auch der neue SPD-Superminister die Zähne ausbeißen.

Verminte Agenda des Superministers

Störfeuer droht auch aus den eigenen Reihen: NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat bereits vor Gabriels Ernennung angekündigt, dass sie sich „auch für den Industriestandort Deutschland sehr stark einsetzen“ will. Bei der Energiewende müsse aufgepasst werden, „dass wir dabei nicht unsere industriellen Arbeitsplätze riskieren“, sagte Kraft. Sie werde auch weiterhin die Interessen ihres Bundeslandes „massiv vertreten“. Da könne es manchmal „zu Reibereien auch kommen mit der Bundesebene“. Klarer kann man eine Kampfansage kaum formulieren.

Auch ansonsten stehen auf Gabriels Agenda als Wirtschaftsminister in den nächsten vier Jahren potentiell unangenehme Themen, bei denen er mit Gegenwind rechnen muss. Die Wirtschaftsverbände sehen Gabriel als SPD-Mann ohnehin kritisch: „Das wird für die Wirtschaft teuer“, kommentierte Mario Ohoven, Präsident des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft, seine Berufung.

Gabriels Position wird sicherlich nicht leichter dadurch, dass er den Großkonzernen bald mehr Transparenz bei Manager-Bezahlung verordnen muss, wie es die große Koalition vereinbart hat. Auch in den Verhandlungen über das transatlantische Freihandelsabkommen dürften Deutschlands Konzerne den SPD-Chef schon bald bitten, Sonderwünsche nach Brüssel zu tragen, die ihm missfallen. Und selbst die heiklen Rüstungsexporte wie die jüngsten Panzerdeals mit Saudi-Arabien, die Angela Merkel zunehmend anstelle von Interventionen einsetzt, fallen künftig in Gabriels Ressort.

Schäuble wacht über Gabriels Ausgaben

Begrenzt wird die Macht des Superministers zudem durch ein weiteres Schwergewicht in Merkels Kabinett: Wolfgang Schäuble. Als Finanzminister muss er alle Ausgabenwünsche genehmigen. Und davon hat Gabriels SPD reichlich. Zwar wird der absehbare Konflikt mit der Union ums Geld vor allem Arbeitsministerin Nahles treffen, die mit Rentenplänen und Mindestlohn die größten Kostentreiber verwaltet.

Aber als SPD-Chef trägt Gabriel die Verantwortung, dass die Genossen ihren Wählern in dem ungeliebten Zweckbündnis mit der Union nach vier Jahren diesmal etwas vorzuzeigen haben. Und auch der Super-Minister selbst dürfte Schäuble schon bald um mehr Geld bitten: Die Wirtschaft soll er mit mehr Investitionen stärken, Entschädigungen für den verspäteten Anschluss der Offshore-Windparks trägt der Steuerzahler.

Auch die Wirtschaftsmisere und Arbeitslosigkeit in den Euro-Krisenländern ist ab heute Gabriels Problem. Doch die neuen Wachstumsimpulse und Konjunkturprogramme für Südeuropa, mit denen Gabriel und die Genossen sie bekämpfen wollen, stehen ebenfalls unter Finanzierungsvorbehalt. In Europa wird weiter gespart, daran kann auch der Superminister nichts ändern.

Denn Angela Merkel bleibt Kanzlerin und Wolfgang Schäuble ihr Finanzminister. Und SPD-Mann Gabriel, der sich schon in der Opposition nie gegen Merkels Spardiktat auflehnte, wenn im Bundestag über Euro-Hilfen abgestimmt wurde, trägt nun ihre Regierung mit. Kaum vorstellbar, dass er deswegen nun als Superminister seine Macht riskiert. Dafür hat Sigmar Gabriel einfach zu gut gepokert: Sechs Ministerien dürften so schnell nicht wieder für die SPD erreichbar sein.

Quelle: ntv.de