Plötzlich ein StraftäterHirnschäden beeinflussen das Verhalten

Charles Whitman tötete 1966 an einem Tag 16 Menschen, später wurde in seinem Gehirn ein Tumor gefunden. Können unbescholtene Bürger durch eine Hirnschädigung zu Kriminellen werden? Neurologen gehen der Sache auf den Grund.

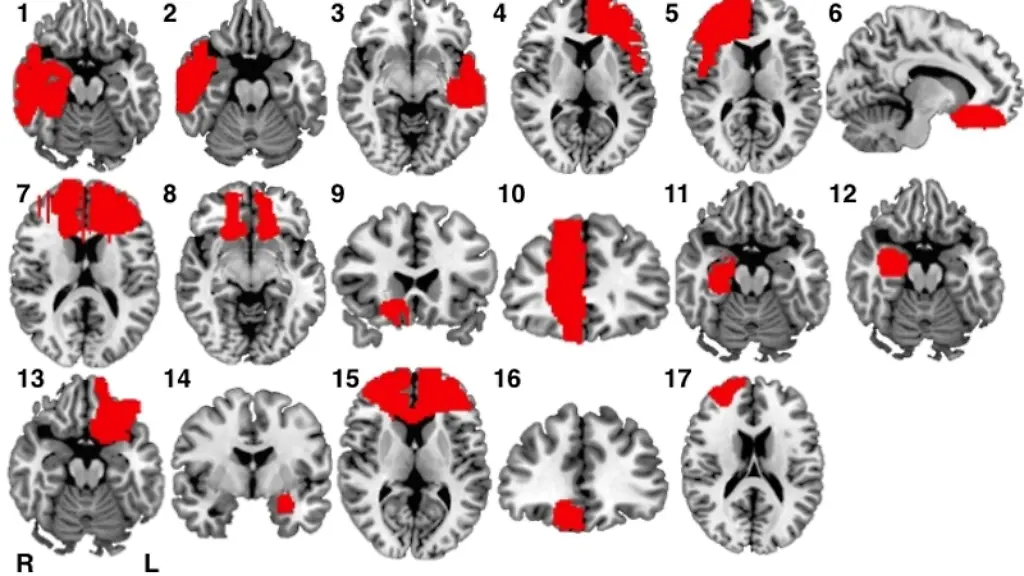

Eine US-Untersuchung zeigt, wie Verletzungen in verschiedenen Hirnregionen kriminelle Handlungen verursachen können. Die Neurologen um Michael Fox vom Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) in Boston, USA, analysierten 17 Betroffene und stellten fest: Alle verletzten Hirnregionen betrafen ein neuronales Netzwerk, das bei moralischen Entscheidungen aktiv ist. Das berichtet das Team in den "Proceedings" der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften. Ein deutscher Experte betont, nun lasse sich ein Einfluss von Hirnschäden auf das Verhalten nicht mehr leugnen.

"Unser Labor hat eine neue Technik entwickelt, um neuropsychiatrische Symptome basierend auf ausstrahlenden Hirnschädigungen und einem Schaltplan des menschlichen Gehirns zu verstehen", sagt Fox. Die Neurologen gehen dabei davon aus, dass sich eine Hirnverletzung nicht nur auf die unmittelbar betroffene Hirnregion auswirkt, sondern mitunter auch auf andere Areale.

Auswirkungen auf das "Moral-Netzwerk"

Das Team suchte in der Fachliteratur 17 Fälle, in denen Patienten nachweislich erst nach einer Hirnverletzung kriminelle Handlungen begangen hatten. In den Hirnscans fanden die Forscher sehr unterschiedliche Schädigungen; es gab keine einzelne Hirnregion, die in allen Fällen beschädigt war. Die Scans glichen die Wissenschaftler mit neuronalen Netzwerken ab, die in anderen Studien beschrieben waren. Solche Netzwerke haben Neurologen in den vergangenen Jahren mit bildgebenden Verfahren ermittelt, die Hirnaktivitäten bei bestimmten Aufgaben und auch im Ruhezustand zeigen.

Bei den Analysen entdeckte die Gruppe, dass alle geschädigten Hirnbereiche funktionell verbunden sind mit Regionen, die an moralischer Entscheidungsfindung und Annahmen über Bewusstseinsvorgänge bei anderen Menschen beteiligt sind. Nicht verknüpft waren die Verletzungen dagegen mit Regionen, die etwa an Mitgefühl mitwirken.

Die Forscher bestätigten ihre Ergebnisse an 23 Menschen, bei denen der Zusammenhang zwischen Hirnschädigung und kriminellem Verhalten nicht ganz klar war. Auch bei ihnen fanden sie eine Übereinstimmung verletzter Hirnregionen mit dem "Moral-Netzwerk". Das Team geht davon aus, dass diese Erkenntnisse die juristische Beurteilung hirngeschädigter Straftäter beeinflussen werden. Fox warnt aber vor Prognosen nur aufgrund von Hirnbildern: "Wir kennen den Vorhersagewert dieses Ansatzes noch nicht."

Noch viele andere Faktoren ausschlaggebend

Die Forscher verweisen darauf, dass Demenzerkrankungen in bestimmten Hirnregionen ebenfalls zu kriminellem Verhalten führen können. Auch erwähnen sie den Fall des US-Amerikaners Charles Whitman, der 1966 in Texas an einem Tag 16 Menschen tötete und in dessen Gehirn ein Tumor gefunden wurde. Allerdings betonen sie, dass auch Gene, Umwelt, soziale Bedingungen und Persönlichkeitsmerkmale zu kriminellem Verhalten beitragen können.

Gerhard Roth, der nicht an der Studie beteiligt war, geht davon aus, dass bestimmte Hirnschädigungen nicht zwangsläufig zu kriminellem Verhalten führen müssen. "Aber die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht sich", sagt der Hirnforscher von der Universität Bremen. Roth sieht seine Auffassung, dass der Zustand des Gehirns bei der Rechtsprechung berücksichtigt werden müsse, "eindrucksvoll bestätigt". Nach dieser Studie sei ein Einfluss von Hirnschädigungen auf das Verhalten eines Menschen nicht mehr zu leugnen.