Bilderserien

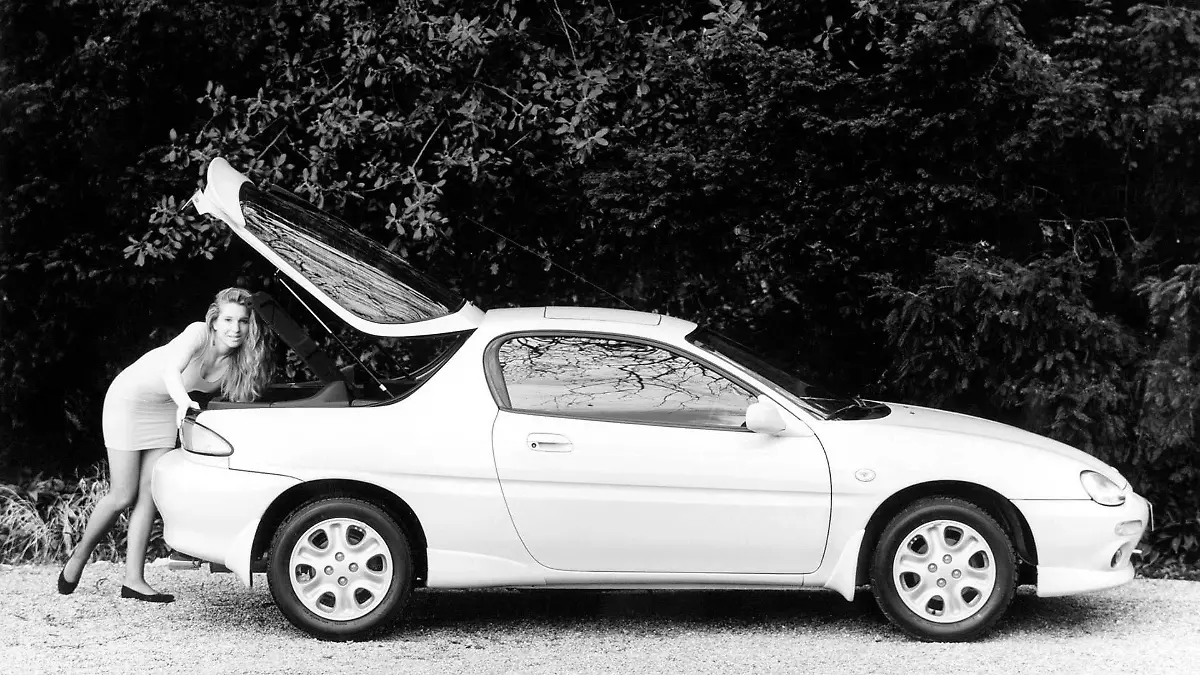

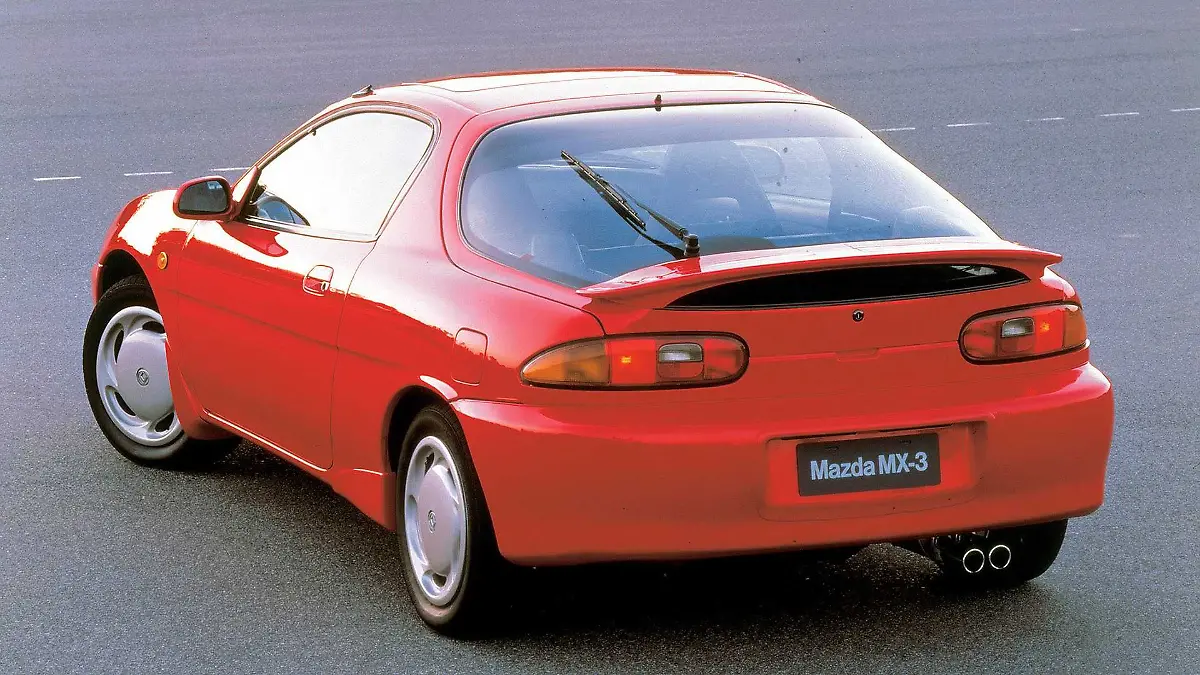

Ab jetzt mit H-KennzeichenDiese Autos werden 2021 Oldtimer

29.12.2020, 09:00 Uhr

Im kommenden Jahr wächst die Zahl der 30-jährigen Automobile deutlich. Über 100 "Neuheiten" des Jahrgangs 1991 kommen hinzu. Eine Auswahl soll zeigen, wie vielfältig der Markt schon vor 30 Jahren war.