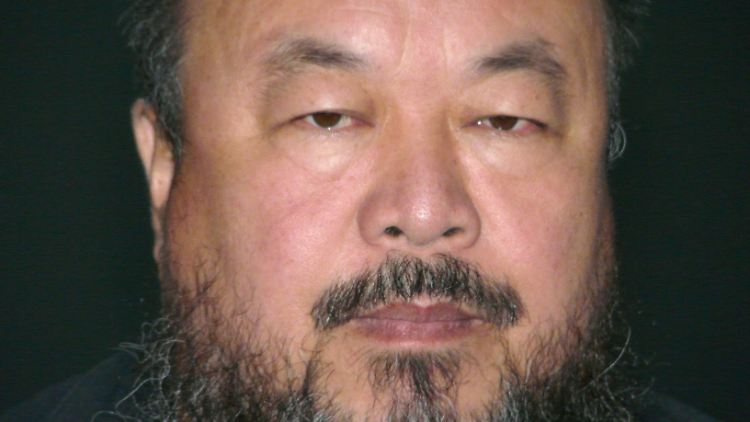

"Das eigene Volk als Geiseln" Peking macht Ai Weiwei mundtot

29.04.2011, 09:44 Uhr

Künstler und chinesischer Regimekritiker: Ai Weiwei

(Foto: picture alliance / dpa)

Eigentlich sollte der chinesische Künstler Ai Weiwei an diesem Wochenende in Berlin seine große Ausstellung eröffnen. Doch daraus wird nichts. Seit dem 3. April ist er in einem chinesischen Gefängnis verschwunden. Wo er genau steckt, wie es ihm geht, weiß man nicht. "Ai Weiwei ist ein Opfer unter Tausenden", beklagt die Präsidentin des unabhängigen chinesischen Pen-Zentrums, Tienchi Martin-Liao, in einem Gastbeitrag für n-tv.de. Nur internationaler Druck könne vielleicht das Schlimmste verhindern.

Der Protest gegen Ai Weiweis Verhaftung in der ganzen Welt reißt nicht ab. Am 23. April gab es eine große Demonstration in Hongkong, über 10.000 Menschen fanden sich zusammen. Sie hielten ein großes Portrait von Ai in die Luft und zogen dabei mit dem Mythostier "Caonima", dwm "Gras-Schlamm-Pferd", durch die belebten Straßen des Stadtteils Tsim Sha Tsui. Was hat der Künstler Ai Weiwei, der sich für Menschenrechte, Kunst und freie Meinungsäußerung in China einsetzt, mit diesem komischen Pferdchen zu tun?

Ai ist einer der bekanntesten Künstler und Autoren, die die kommunistische Partei Chinas verspotten, sie lächerlich machen, aber in ihren Werken irgendwie treffend darstellen. "Kuso" oder "e-gao" nennt man Ais sarkastische Ausdrucksform in den chinesischen Medien und der Kunst. "Kuso" ist das japanische Wort für "Scheiße". Es entwickelt sich zu einem Ausdruck für die Veränderung ernster Dinge oder Themen zu einer komischen, verdrehten und deshalb herabsetzenden neuen Deutung. Seit ein paar Jahren ist das, zum Ärger der Autoritäten, höchst populär in der Bevölkerung. Es ist eine Ausdrucksform der Sub-Kulturen im chinesischen Internet.

Wut auf Autorität hat sich angestaut

Caonima, das Grass-Schlamm-Pferd, ist das Homophon für "F*** deine Mutter". Diese drei Wörter drücken die gesamte Wut und Verachtung aus, die das Volk für die kommunistische Partei Chinas empfindet. Kein ernste Kritik, geschweige denn Argumente können diese drei Wörter ersetzen, um die Emotionen der machtlosen Menschen gegen die allmächtigen Autorität zum Ausdruck zu bringen.

Der Autor Wang Shuo, der 1958 geboren wurde, hat sich schon in der Achtzigern mit seiner sogenannten "Hooligan-Literatur" einen Namen in China gemacht. Er beleuchtet die Gesellschaft und die Menschen wie durch einen Vexierspiegel. In Deutschland kennt man seine Romane "Herzklopfen" und "Oberchaoten". Wang Shuo ist der erste Schriftsteller, der die vom Dogmatismus erstarrte Ideologie Chinas zum Ziel des Spotts macht und das Volk amüsiert. Die angestaute Wut auf die Willkür der Staatsmacht sind durch seinen Schabernack etwas besänftigt worden. Die Leser verschlingen seine Bücher mit Vergnügen. Leider konnte auch das Genre des Sarkasmus der Zensur nicht entkommen. Seine Bücher wurden in China nach 1989 zeitweilig verboten.

Schwarzer Humor ist in China strafbar

Eine andere junge Autorin, die 29-jährige Liu Di, bekannt als "Edelstahl-Maus" und damals noch Studentin der Universität von Peking, wurde im Jahr 2002 verhaftet und saß ein Jahr im Gefängnis, nachdem sie ironische Artikel im Internet veröffentlicht hatte. Einer davon trug den zynischen Titel: "Websitewürmer der Dattelpflaumen-Öl-Fraktion: Stellt euch kollektiv gegen Partei und Regierung - ein virtuelles Programm des Realismus". In dem Artikel hat sie für den inhaftierten Internetautor Huang Qi das Wort erhoben und ironischerweise alle unbequemen Intellektuellen zur "Kapitulation" der kommunistischen Partei aufgefordert. Sie ist ein Beispiel dafür, dass man wegen schwarzen Humors ins Gefängnis kommt. Die Zensur kennt halt kein Pardon.

Das Katz-und-Maus-Spiel im Internet hat in den letzten Jahren zwischen der Internetpolizei und den Netbürgern begonnen. Der Staat hat Hunderte von Millionen in das "Golden Shield"- Projekt investiert und setzt neueste Hightech amerikanischer und europäischer Elektronikkonzerne ein, um unliebsame Websites, vor allem ausländische, zu blockieren, zu filtern und zu überwachen. Doch es gelingt den Menschen immer wieder, die große Firewall zu durchbrechen und Webseiten besuchen, die die Regierung verboten hat. Zu einem gewissen Grad gelangt man in mancher Internet-Nische an unzensierte Informationen. Selbst auf einigen inländischen Seiten trauen sich manche regimekritische Autoren, mit Wörtern zu jonglieren, Begriffe zu verdrehen, "sensible" Informationen zu verbreiten.

Hartes Vorgehen führt zu Ruhm und Ehre

Da Ai Weiwei in den Augen der Behörde ein rebellischer Geist ist, freuen sich besonders die Leser über Nachrichten von ihm. Seine Themen sind zwar ernst, aber sie sind oft in urkomischer Form, sei es in künstlerischen Werken oder in der Fotographie, dargestellt. Dadurch, dass er Opfer der staatlichen Gewalt geworden ist, gewann er noch mehr Sympathien. Mit seinem "Flusskrebs-Fest" im letzten November hat er dem Hu- und Wen-Regime mit ihrer "Harmonie-Theorie" erneut die Stirn geboten.

Wie kann man einen Spaßvogel der "Anstiftung und Umsturz der Staatsmacht" beschuldigen und ihm mit einer Gefängnisstrafe ruhig stellen? Da hat die Sicherheitspolizei schon von langer Hand einen Plan geschmiedet, die Frage ist nur, wann der geeignete Moment kommt. Liu Xiaobo mit dem Friedensnobelpreis war schon eine Warnung. Geht man gegen einen Dissidenten-Autor zu hart vor, besteht die Gefahr, ihn zum Märtyrer zu machen und zu internationalem Ruhm und Ehre zu verhelfen.

Ai Weiwei ist international bereits zu bekannt, die Machthaber wollen nicht wieder einen Helden aus ihm machen. Die "Jasmin-Revolution" hat schon Unruhe in China hervorgerufen. Obwohl hunderttausende Sicherheitspolizisten die Lage im Land fest im Griff haben, müssen die Regimekritiker doch prophylaktisch eingesperrt werden. Über 100 sitzen schon seit Februar hinter Gittern, nun ist Ai an der Reihe. Sein Heiligenschein als Erdbebenhelfer oder Menschenrechtskämpfer muss endlich zerstört werden. So wird aus Ai ein Wirtschaftskrimineller oder sexuell ausschweifender Schurke.

Ai Weiwei wird mit Foltervideos eingeschüchtert

Tienchi Martin-Liao ist die Präsidentin des unabhängigen chinesischen Pen-Zentrums und eine Freundin von Nobelpreisträger Liu Xiaobo.

Seit dem 3. April ist Ai Weiwei verschwunden. Sein Büro in Peking hat die Polizei leer geräumt. Computer und Materialien wurden konfisziert, Wasser, Strom und Telefon abgeschaltet und die Mitarbeiter nach tagelangem Verhören entweder eingesperrt oder nach Hause geschickt. Eine offizielle Mitteilung ist bei seiner Frau Lu Qing bis jetzt noch nicht eingegangen, die wird sicherlich noch kommen. Doch seine besorgte Mutter hat eine handschriftliche Suchaktion - "Wo ist Ai Weiwei geblieben?" - gestartet. Mittlerweile weiß man, dass "Anstiftung und Umsturz der Staatsmacht" ein schwerwiegendes Verbrechen ist. Das Beispiel von Liu Xiaobo zeigt, dass man mindestens zehn Jahre hinter Gitter muss. Bei einem wirtschaftskriminellen Vergehen kann sogar die Todesstrafe drohen.

Vor Tagen kursierte eine inoffizielle Meldung, nach der Ai in der Untersuchungshaft grausam gefoltert worden sei. Außerdem habe die Polizei ihm die Videoaufnahme von der Folterung des Falungong-Anwalts Gao Zhisheng gezeigt, der im Frühjahr 2009 von Polizei entführt und an einem unbekannten Ort festgehalten worden ist. Bis heute weiß man nicht, ob Gao noch lebt. Es wird behauptet, dass Ai alle Anschuldigungen, die die Polizei ihm zugeschoben hat, zugegeben hätte, nachdem er diesen Film gesehen hatte.

Die Machthaber in Peking nehmen das eigene Volk als Geiseln. Ai Weiwei ist ein Opfer unter Tausenden. Seine Ausstellung in Deutschland und das Angebot, als Gastprofessor an der Universität der Künste in Berlin zu lehren, werden ihm die Folter wohl nicht ersparen. Aber erfahrungsgemäß wissen wir, dass internationaler Druck manchmal Leben in chinesischen Gefängnissen retten kann. Denn die Chinesen in den Behörden gehören zu den eifrigsten Internetlesern. Die brauchen nicht einmal über die Firewall zu klettern. Die ausländischen Hightech-Firmen beliefern die Behörden schon mit der notwendigen Software.

Quelle: ntv.de, ein Gastbeitrag von Tienchi Martin-Liao