Anekdoten und GrundsätzlichesWie Jorge Mario Bergoglio zu Papst Franziskus wurde

Von Udo Gümpel, Rom

Von Udo Gümpel, Rom

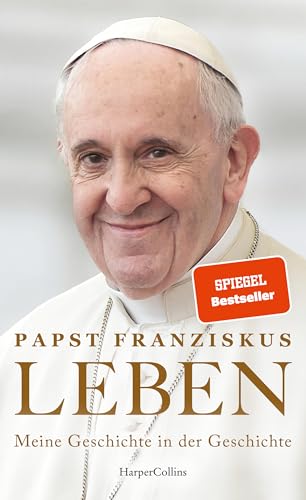

Mit 87 Jahren schaut Papst Franziskus auf ein langes Leben zurück. Gleichzeitig bleibt ihm nicht mehr unendlich viel Zeit, Impulse in die katholische Kirche zu tragen. Doch noch ist er nicht bereit, das Erzählen seiner Geschichte anderen zu überlassen. Das zeigt seine Autobiografie, die heute in mehreren Sprachen erscheint.

Papst Franziskus ist allen Autorinnen und Autoren zuvorgekommen. In seiner Autobiografie "Leben. Meine Geschichte in der Geschichte", die zeitgleich in mehreren Sprachen erscheint, erzählt der 87-jährige Jorge Mario Bergoglio "seine Version", warum er so ist und wie er geworden ist, was er heute ist.

Der Outsider, der Mann, der nicht aus dem engsten Machtzirkel der römischen Kirche auserwählt wurde: Er komme "vom anderen Ende der Welt", das waren die ersten Worte von Jorge Mario Bergoglio nach seiner Wahl zum Papst, als er am Abend des 13. März 2013 auf die Loge des Petersdoms trat und die Gläubigen auf dem dicht besetzten Petersplatz mit einem einfachen "Guten Abend, Brüder und Schwestern" begrüßte.

Der einfache Anfang weckte sofort große Erwartungen. Die einen erhofften von Bergoglio eine Reform der Kirche, die anderen fürchteten sie. In diesem Spannungsfeld steht das ganze Papsttum von Franziskus, vom ersten Tag an.

Der Papst gewährt uns nun einen Blick hinter die Kulissen seines Papsttums. Die Botschaft des argentinischen Papstes aufzuschreiben half ein befreundeter italienischer Journalist, Fabio Marchese Ragona, Vatikan-Korrespondent der Berlusconi-Mediengruppe "Mediaset". Wir erfahren von den Anfängen des argentinischen Papstes, des ersten Nichteuropäers als Nachfolger des Apostels Petrus seit dem Jahre 731, als noch der Syrer Gregorius III. zum Bischof von Rom gewählt worden war.

Piemontesisch als erste Muttersprache

Bergoglios Großeltern wanderten mit ihrem Sohn Mario, dem Vater des Papstes, 1929 aus Italien nach Argentinien aus. Wobei das Schicksal der Familie Bergoglio günstig gesinnt war: Die Großeltern hatten schon 1927 versucht, eine Schiffspassage Genua - Buenos Aires auf dem Dampfer "Mafalda" zu buchen, das Schiff war aber ausgebucht. Zum Glück für die Bergoglios: Die "Mafalda" ging nämlich auf der Überfahrt unter. 1929 kam die Familie Bergoglio dann in Argentinien an. Dem leicht singenden Tonfall des italienischen Dialektes von Papst Franziskus hört man die Herkunft seiner Familie deutlich an: "Piemontesisch war meine erste Muttersprache". Vor dem Eintritt ins Priesterseminar besuchte Bergoglio eine Berufsschule und machte einen Abschluss als Chemisch-Technischer Assistent.

Dort habe er eine Lehrerin gehabt, erzählt er, die überzeugte Kommunistin war: Esther, eine Atheistin, die seinen christlichen Glauben aber immer respektiert habe. Papst Franziskus erinnert sich auch an ihr schreckliches Ende unter der Militärdiktatur: Als er schon Jesuit war, habe er noch versucht, ihr Leben zu retten. Den ebenfalls als vermeintliche Aufrührer verfolgten Mitbrüdern Pater Yorio und Pater Jalics konnte er noch die Flucht aus Argentinien ermöglichen, seine Lehrerin konnte er nicht mehr retten. Esther wurde gefoltert und dann aus dem Flugzeug geworfen: "Es war der Genozid einer ganzen Generation", schreibt der Papst.

Der absolute uneingeschränkte Pazifismus des Papstes nahm, so wird es im Buch deutlich, seinen Anfang in dem Augenblick, als er 1945 vom Abwurf der US-amerikanischen Atombomben auf Japan erfuhr. Das habe ihn zutiefst schockiert und hat ihn, so erkennt man, für immer geprägt. "Der Einsatz der Atomenergie für kriegerische Zwecke ist ein Verbrechen gegen die Menschheit, gegen die Menschenwürde, ... etwas Unmoralisches". Der Papst unterstreicht noch einmal seinen absoluten Pazifismus: "Wie können wir uns als Verteidiger des Friedens bezeichnen und gleichzeitig neue Kriegswaffen bauen?"

Wer die Haltung des Papstes zu den USA verstehen will, findet hier die Wurzeln. Die blutigen Militärjuntas in halb Südamerika waren die Handlanger der USA, die deren schmutziges Geschäft erledigten, jede Art von als kommunistisch verdächtigter Opposition im Blut ertränkten. Diese Erfahrung machte der junge Jesuit ganz direkt. Aus dieser ganz persönlichen Erfahrung erklärt sich zweifellos auch seine Haltung zu Krieg und Frieden in der Ukraine: Die Seite der USA ist keineswegs besser als die der anderen.

Der Anti-Papst in normalen Schuhen

Über einige seiner Kritiker macht sich Papst Franziskus lustig. Ein befreundeter Kardinal habe ihm erzählt, dass es Leute gäbe, die überzeugt wären, dass er der "Anti-Papst" sei, die Ausgeburt des Teufels mithin. "Aber warum?", fragt er sich. "Weil ich nicht die roten Papst-Pantoffeln trage?" - wie sie sein Vorgänger Benedikt XIV. gerne trug? Den Namen Franziskus habe er gewählt, nachdem der brasilianische Kardinal Claudio Hummes ihn nach seiner Wahl geküsst und ihm gesagt hatte: "Vergiss die Armen nicht …." Bergoglio suchte sich ganz bewusst als Papst-Namen den Heiligen Franz von Assisi aus: eine arme Kirche für die Armen. Er sei deswegen des Kommunismus verdächtigt worden, schreibt er. Aber das sei eine oberflächliche Kritik. "Die Armen sind im Zentrum der Evangelien, im Herzen Jesu. In den frühen christlichen Gemeinden teilte man das Eigentum, das ist kein Kommunismus, das ist Christentum pur."

In dieser Autobiografie spricht Papst Franziskus auch über seine Beziehung zum deutschen Vorgänger, die, wie es die Spatzen im Vatikan von den Dächern pfiffen, eine schwere Last für den Argentinier war. Neun Jahre musste Papst Franziskus die Anwesenheit dieses Schattenpapstes ertragen, der sich zwar nicht ins vatikanische Tagesgeschäft einmischte, aber dessen Anwesenheit alleine ein dauernder Störfaktor war: Ratzinger war eben für alle Gegner der Reformpolitik Bergoglios ein virtueller Bezugspunkt, der "wahre Papst".

Bergoglio war sich dieser Gefahr sofort bewusst. Es habe ihn "geschmerzt, zu sehen", dass die Figur Ratzingers von "skrupellosen Personen missbraucht wurde, aus politischen und ideologischen Gründen", die nur ihren kleinen eigenen Vorteil gesucht hätten. Die "Einheit der Kirche" habe auf dem Spiel gestanden, gesteht Bergoglio ein. Er habe dabei immer den direkten Kontakt zu seinem Vorgänger gesucht. Ratzinger treffe keine Schuld, unterstreicht Bergoglio, aber der fast zehn Jahre andauernde Kampf gegen ihn habe beiden sehr geschadet.

Konservative Grundüberzeugungen

In einem Punkt, bei einem Kernthema katholischer Ethik, ist der Argentinier zu 100 Prozent mit Ratzinger auf derselben Linie: Für Papst Franziskus beginnt das menschliche Leben im Augenblick der Empfängnis, "die Abtreibung ist ein Mord, ein Verbrechen, sie bedeutet, ein unschuldiges menschliches Leben wegzuwerfen." Wer dabei mitmache, sei ein "bezahlter Killer". Hart müsse man auch gegen "Leihmutterschaft" vorgehen, sie sei nur eine Art Kinderhandel.

In einem anderen Punkt aber will Papst Franziskus eine andere Kirche als sein Vorgänger - das ist die Haltung zur Homosexualität. Eine gleichgeschlechtliche Ehe werde es zwar auch mit ihm nicht geben, aber Formen des rechtlichen anerkannten Zusammenlebens schon. "Es ist richtig, dass diese Menschen, die das Geschenk der Liebe leben wollen, dies auch in rechtlich geschützter Form tun können." Dann beruft er sich auf den Kirchengründer: "Jesus selber ging sehr oft zu den Menschen, die damals am Rande der Gesellschaft lebten. Das ist es, was die Kirche heute tun müsste, mit den Menschen der LGBTQ+-Gemeinschaften. Wenn sie getauft wurden, sind sie gleichberechtigte Mitglieder der Kirche." Wer getauft werden wolle, oder wer Taufpate oder -patin werden wolle, solle sich melden. Ob die dann in den Gemeinden allerdings auf offene Türen treffen, ist nicht so klar wie der hier betonte Wille des Papstes.

Bereits im Dezember 2023 hatte der Papst einen großen Schritt zugunsten homosexueller Paare gemacht. Mit seiner Erklärung "Fiducia Supplicans" war eine kirchliche Segnung homosexueller Paare erlaubt worden. Gleichzeitig machte der Vatikan deutlich, dass dieser Segen keine Ersatzzeremonie für eine Ehe sein dürfe, sondern ein einfacher Akt der Barmherzigkeit, die man niemandem verweigern dürfe. Doch kaum hatte der Vatikan diese päpstliche Erklärung veröffentlicht, brach der konservative Sturm über ihm aus: Das sei die "Homo-Ehe", "Anatema", der Abfall vom Glauben.

Es waren nicht nur die bekannten konservativen Kurienkardinäle, die ihn offen kritisierten. Die Kritik an dieser Öffnung kam aus weiten Teilen der Weltkirche, aus Nord- wie Südamerika, aus Afrika und Asien, während sich der Beifall auf Westeuropa und einige Kirchenvertreter Nordamerikas beschränkte.

Arbeit am Vermächtnis

Elf Jahre nach seiner Wahl zum Papst, seit 15 Monaten endlich der einzige Papst im Vatikan, ist die Kirche in vielen Fragen tief gespalten. Die Kernfragen des Streites sind dabei immer noch dieselben: Die Rolle der Frauen in der katholischen Kirche, die Ehelosigkeit der Priester, die nie vom Vatikan zentral aufgearbeiteten Missbrauchsskandale, der Schutz von Missbrauchstätern und Vertuschern, der auch unter Bergoglio kein Ende nahm.

Der Papst öffnete jedoch auch einen neuen Weg, die Grundprobleme der größten Glaubensgemeinschaft der Welt anzugehen: die im vergangenen Jahr eingeleitete Weltsynode, die im Herbst 2024 zu diesen Themen per Abstimmung entscheiden soll.

Alle Schritte des Papstes, die Rolle der Frauen in der römischen Kirche zu stärken, Laien Verantwortung zu übertragen, wurden von den Konservativen bereits scharf kritisiert. Eine Abschaffung des Zwangs zur Ehelosigkeit werde es unter ihm nicht geben, hatte Franziskus mehrfach erklärt und damit den Reformern auch schon wieder Grenzen aufgezeigt.

Wie weit die Kirche von dieser 1000 Jahre alten Tradition abweichen kann, müsse sein Nachfolger entscheiden. Einen Rücktritt vom Amt aber schließe er aus, schreibt Papst Franziskus in seiner Autobiografie: "Das Petrusamt ist auf Lebenszeit." Wenn er gesundheitlich zu angeschlagen sei, um das Amt auszuüben, dann wäre das ein anderer Fall, für den er den Brief mit dem Rücktritt bereits unterschrieben und im Staatssekretariat hinterlegt habe. "Wenn dies geschehen würde, würde ich mich nicht emeritierter Papst nennen, sondern einfach emeritierter Bischof von Rom, und ich würde nach Santa Maria Maggiore ziehen, um wieder Beichtvater zu werden und den Kranken die Kommunion zu bringen." Noch aber erfreue er sich guter Gesundheit und "so Gott will, müssen noch viele Projekte verwirklicht werden".