Neid und Napoleon Deutschlands Weg zum Holocaust

08.09.2011, 10:08 Uhr

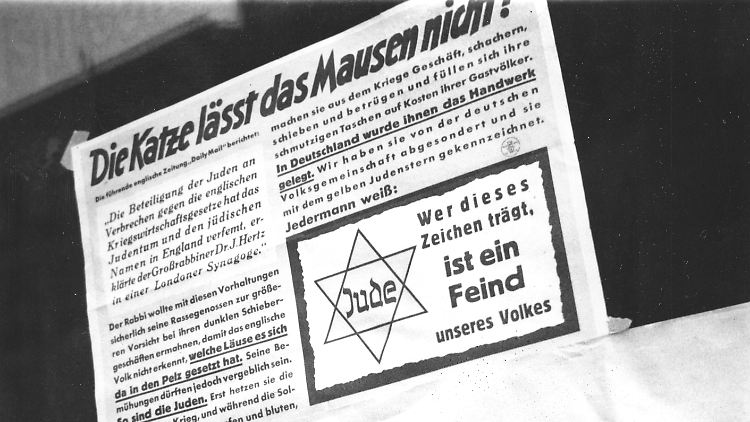

Die Nazis folgten der antisemitischen Logik, nach der die Juden die Täter waren, die nichtjüdischen Deutschen ihre Opfer. Aufnahme aus Berlin, Oktober 1942.

(Foto: ASSOCIATED PRESS)

Warum haben die Deutschen den Mord an sechs Millionen Juden geplant, verübt oder ihn zumindest achselzuckend hingenommen? Die Antwort ist nicht allein in den Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft zu finden. Die Wurzeln des spezifisch deutschen Antisemitismus reichen sehr viel weiter zurück.

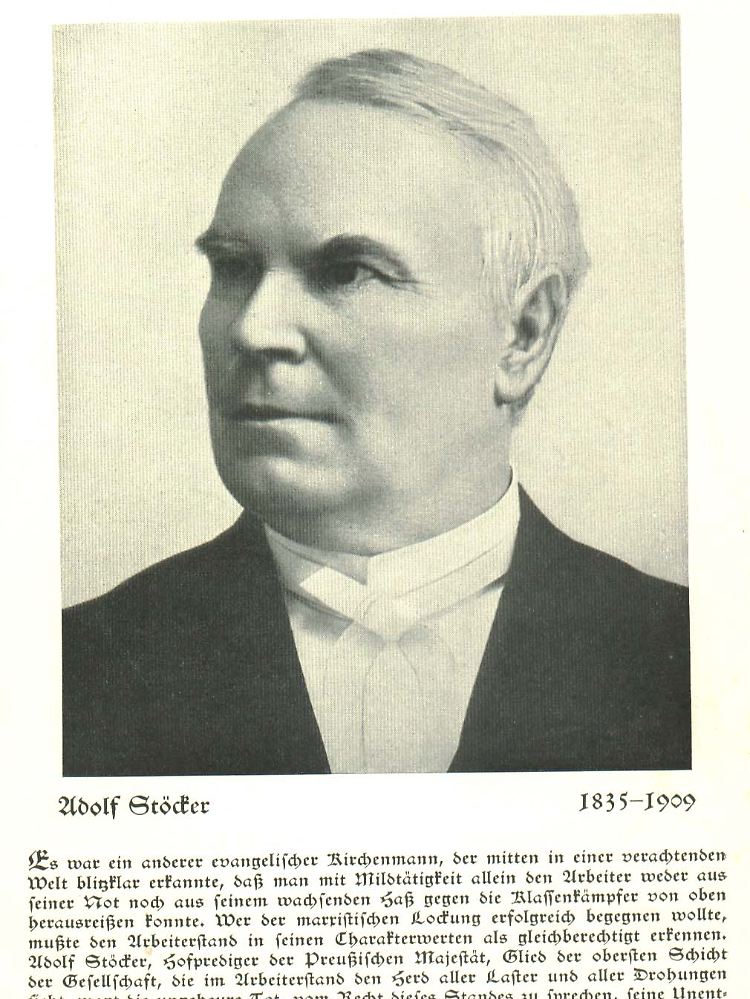

Im September 1879 spricht der protestantische Pfarrer Adolf Stoecker bei einer Versammlung der von ihm gegründeten Christlich-Sozialen Arbeiterpartei in Berlin über "Das moderne Judentum in Deutschland". Er beklagt, dass die Berliner Juden "unverhältnismäßig" zu den höheren Bildungsanstalten drängten. Dies sei "gewiss ein schöner Zug; mir ist es oft rührend gewesen, wie arme Juden Hab und Gut hingaben, um ihren Kindern eine gute Bildung zu geben". Aber, so fährt er fort, diese Entwicklung sei "doch durchaus unheilvoll". Seine Forderung: "Bitte, etwas mehr Gleichheit!" Eine Woche später sagt er bei einem weiteren Treffen seiner Partei, der "Trieb" der Juden nach höherer Ausbildung verdiene "an sich die höchste Anerkennung; nur bedeutet er für uns" - also die nichtjüdischen Deutschen - "einen Kampf um das Dasein in der intensivsten Form. Wächst Israel in dieser Richtung weiter, so wächst es uns völlig über den Kopf."

Adolf Stoecker in einem Bildband von 1939 mit dem Titel "Das deutsche Führergesicht".

(Foto: wikimedia)

Stoecker war nicht irgendwer. Er war Hof- und Domprediger sowie Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses, später auch des Reichstags. Vor allem aber war er einer der wichtigsten Lautsprecher des Antisemitismus im Kaiserreich. Im November 1880 debattierte die preußische Kammer über die sogenannte Antisemitenpetition. Der Abgeordnete Rudolf Virchow, Arzt und Mitglied der Deutschen Fortschrittspartei, zitierte dabei aus Stoeckers Berliner Reden, die mittlerweile gedruckt vorlagen. Und er sagte: "Dann hört jede mögliche friedliche Entwicklung auf, da ist kein Friede mehr zu halten, wenn Sie soweit gehen, dass Sie dem Vater einen Vorwurf daraus machen, dass er seine Kinder in die höhere Schule schickt."

Virchow hatte den Kern des Antisemitismus erfasst: Es ging um Missgunst, um Neid. Denn in einem Punkt hatte Stoecker ja Recht: Im Schnitt waren jüdische Deutsche erfolgreicher als nichtjüdische. 1869 hatten 14,8 Prozent der Berliner Gymnasiasten einen jüdischen Hintergrund, aber nur 4 Prozent der Berliner waren Juden. "1886 brachten 46,5 Prozent der jüdischen Schüler in Preußen einen höheren als den Volksschulabschluss nach Hause, bis 1901 stieg der Anteil auf 56,3 Prozent", schreibt der Historiker Götz Aly in seinem Buch über die Vorgeschichte des Holocaust. "Im selben Zeitraum kroch das christliche Streben nach höherer Bildung von 6,3 auf 7,3 Prozent."

Fortschritt als Verlust, Fortschritt als Gewinn

Hinter dem Erfolg der Juden sieht Aly mehrere Gründe, darunter ihre lange Tradition der Schriftlichkeit. Der zentrale Anstoß kam jedoch aus Frankreich. Die französische Revolution hatte den Juden zum ersten Mal in einem europäischen Land die vollen Bürgerrechte gegeben. Napoleon brachte sie nach Deutschland, Preußen reagierte mit einer Art Agenda 1810 - mit den Stein-Hardenbergschen Reformen, zu denen auch die nicht völlige, aber weitgehende Gleichstellung der Juden zählte. Nun passierte etwas Seltsames: "Die meisten Deutschen erlebten die rechtlichen und materiellen Fortschritte als Verlust", so Aly. "Dagegen hatten die Juden in der untergehenden Welt der Zünfte und Stände, der Pfarrhäuser und Patrizier, des Gesindes und Adels nichts zu verlieren, in der Zukunft alles zu gewinnen." Wollten sie erfolgreich sein, mussten Juden sich stärker anstrengen als Christen: Die Verbeamtung, der Traum aller nichtjüdischen Deutschen, blieb ihnen weiterhin versperrt.

Alys Geschichte des Antisemitismus in Deutschland trägt den schlichten Titel "Warum die Deutschen? Warum die Juden?" Wer diese Fragen bislang zu beantworten versuchte, stieß auf Historiker, die viel von Männern wie Stoecker erzählten - und dabei betonten, dass sich der deutsche Antisemitismus des Kaiserreichs nicht von den Ressentiments gegen Juden in anderen Nationen unterschieden habe. Als ein Amerikaner 1996 ergründen wollte, warum der Holocaust in Deutschland möglich war, sorgte sein Buch für höchst aufgeregte Debatten. Mit "Hitlers willige Vollstrecker" hatte Daniel Jonah Goldhagen einen wunden Punkt getroffen. Die Debatte ging zu Goldhagens Ungunsten aus, was auch daran lag, dass er sich auf die Zeit der Täter beschränkte, 1933 bis 1945. Es war der klassische Zirkelschluss der Antisemitismusforschung: Die Deutschen waren Antisemiten, weil sie Antisemiten waren. Goldhagen fügte lediglich das Attribut "eliminatorisch" hinzu.

Götz Aly ist, nicht zum ersten Mal, einen anderen Weg gegangen. Seine Vorgeschichte des Holocaust beginnt um 1800. Zu dieser Zeit fehlte den Deutschen nicht nur die Nation, sie waren auch ihrer selbst nicht sicher. "Die zwischen 1800 und 1945 so auffällige Überbetonung des Deutschen entsprach dem Mangel an Selbstbewusstsein und Freiheitswillen", schreibt Aly. Auch hieran hatte Napoleon einen Anteil: Die Herrschaft der Franzosen in Deutschland brachte zwar die großen Ideale der Revolution ins Land, diskreditierte sie jedoch zugleich, weil Krieg, Zerstörung, Hunger, Vergewaltigung und Tod sie begleiteten. Die Idee eines vereinten Deutschland entstand im Kampf gegen die Franzosen - also aus Feindschaft und Abgrenzung, nicht aus dem Gefühl einer natürlichen Einigkeit. "Wer der ewige Jude war, das stand fest. Der ewige Deutsche wurde seit 1800 gesucht", resümiert Aly.

Vom Neid in die Komplizenschaft

Natürlich waren es nicht nur Neid und Napoleon. Aly rollt eine Vielzahl von Gründen auf, warum die Deutschen den Massenmord an den europäischen Juden planten, verübten oder zumindest achselzuckend hinnahmen: die Hinwendung zu kollektivistischem Denken in Deutschland seit den 1880er Jahren, das Versagen des deutschen Liberalismus, die Niederlage im Ersten Weltkrieg, das Friedensdiktat von Versailles, schließlich die von Aly bereits in seinem Buch "Hitlers Volksstaat" beschriebene stille Komplizenschaft zwischen dem NS-Regime und den vielen Profiteuren des Holocaust. Selbst die erfolgreiche Bildungspolitik der Weimarer Republik gehört zu den Grundlagen, auf denen die Nationalsozialisten aufbauen konnten. Vieles davon mag beim raschen Lesen zunächst befremdlich klingen, etwa der Zusammenhang von sozialdemokratischer Massenmobilisierung im Kaiserreich und den späteren Erfolgen der NSDAP - "ungewollt und in historisch tragischer Verkettung", wie Aly unterstreicht. An dieser Stelle das Buch empört beiseite zu legen, wäre ein großer Fehler. Denn Alys Argumente sind plausibel.

Das gilt auch für seine Ausführungen über den Liberalen Friedrich Naumann, einen, wie auch Aly schreibt, "der Väter der Weimarer Demokratie", heute meist nur noch bekannt als Namensgeber einer politischen Stiftung. 1897 erschien Naumanns "National-sozialer Katechismus". Er forderte darin Wohltaten für den Volkskörper und die Eroberung von "Kolonien in gemäßigtem Klima, wo deutsche Ansiedlungen möglich sind". Aly betont, Naumann könne nicht "als Vordenker von Hitlers Antisemitismus gelten; aber er vermengte soziale, imperiale und nationale Gedanken zu einer geschlossenen Geistesströmung, die sich am Ende mit dem Gedankengut der NSDAP vermischen konnte".

Götz Alys Buch "Warum die Deutschen? Warum die Juden?" bietet 150 Jahre deutscher Geschichte auf 300 Seiten. Nicht eine davon ist langweilig.

(Foto: picture alliance / dpa)

Der Historiker Ulrich Herbert hat Aly in einer Rezension vorgeworfen, den Eindruck zu erwecken, er habe "nun endlich die umfassende Antwort" gegeben. Gerade dies jedoch ist grundfalsch. Aly macht sehr deutlich, dass sein Buch auf den Analysen von Zeitgenossen wie Virchow beruht, die ihre Einsichten wiederum keineswegs für übermäßig bahnbrechend hielten. Zum Beispiel der jüdische Publizist Gabriel Riesser, der 1831 schrieb: "Es gibt Judenfeinde, die sich nicht entblöden, mit einer gewissen Bitterkeit die Bemerkung zu machen, dass die jüdischen Armen durch die Wohltätigkeit ihrer Glaubensgenossen so gut versorgt werden."

Auch wenn Alys Buch keine "umfassende Antwort" ist, so fällt es doch aus dem Rahmen. Es ist eben nicht nur ein weiterer Titel auf der unendlichen Liste der Literatur zum Nationalsozialismus. Schade, dass es nicht früher erschienen ist. Doch das ist ein Vorwurf, der sich nicht gegen Aly richtet.

Götz Aly, "Warum die Deutschen? Warum die Juden? Gleichheit, Neid und Rassenhass 1800-1933, S. Fischer, 22,95 Euro.

Quelle: ntv.de