16 Milliarden Euro für Stromtrassen Die "Königsleitung" ist der Knackpunkt

17.09.2014, 11:22 Uhr

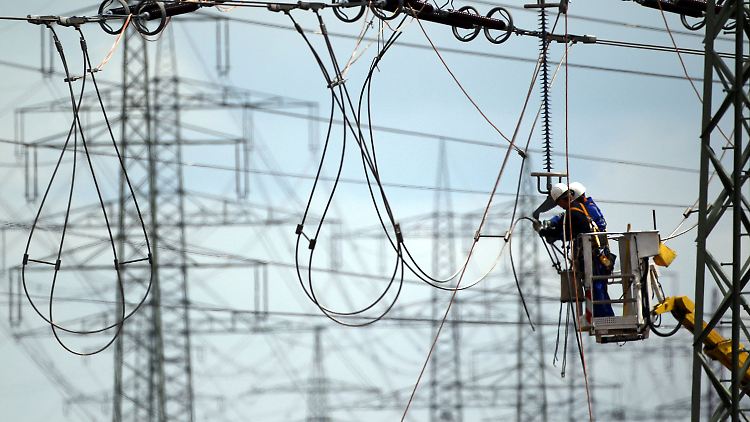

Arbeiten am Hochspannungsnetz in der Nähe von Bornheim.

(Foto: dpa)

Die Umsetzung der Energiewende hängt an drei großen Nord-Süd-Stromtrassen. Der Ausbau geht voran, doch die Widerstände sind immens. Neben Betroffenen der "Königsleitung" sind auch Landwirte besorgt: Erdkabel könnten die Ernten beeinflussen.

Der stockende Ausbau der deutschen Stromnetze galt lange als größtes Hindernis der Energiewende. Jetzt kommen die Projekte langsam in Fahrt. "Wir sehen deutliche Fortschritte bei den Verfahren", sagt der Chef der Abteilung Netzausbau in der Bundesnetzagentur, Heinz-Jürgen Scheid. Bis zur Jahresmitte 2014 seien fast 100 Kilometer Höchstspannungsleitung neu gebaut worden - darunter auch etliche Kilometer für die Verlängerung der umstrittenen "Thüringer Strombrücke" bis zum Atomkraftwerk Grafenrheinfeld in Bayern, das Betreiber Eon im Jahr 2015 abschalten will.

Auf bis zu 16 Milliarden Euro bis 2023 schätzt die Bundesnetzagentur den Investitionsbedarf für die neuen Stromleitungen. Doch wesentlich teurer würden auf Dauer die sogenannten Redispatch-Maßnahmen, also etwa das gezielte Hochfahren oder Abschalten von Industrieanlagen bei Stromengpässen, wenn das Netz trotz immer mehr Wind- und Sonnenstrom nicht ausgebaut würde. Das haben Wissenschaftler gerade in einem Essener Forschungsprojekt errechnet, das vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wurde.

Ende September startet mit einer Antragskonferenz in Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern das erste Verfahren nach dem neuen Ausbaugesetz, mit dem die großen Stromautobahnen für die Energiewende realisiert werden sollen. Kernprojekte des sind drei große Stromtrassen in Nord-Süd-Richtung. Insgesamt sollen rund 2800 Kilometer Leitung neu entstehen. Für etwa 1000 Kilometer dieser neuen Höchstspannungsleitungen würden die Anträge der Netzbetreiber noch in diesem Jahr erwartet, sagt Scheid.

Dazu zählen die rund 300 Kilometer lange, sogenannte Ultranet-Leitung von Osterath bei Düsseldorf bis Philippsburg in Baden-Württemberg und voraussichtlich auch die "Königsleitung" der Energiewende: Die Verbindung von Wilster nördlich von Hamburg bis Grafenrheinfeld. Sie soll ab Ende 2022 gigawattweise Nordsee-Windstrom nach Bayern bringen.

Bodenleitungen "kein Allheilmittel"

Bei den länderübergreifenden Neubauprojekten hat die Bonner Netzagentur die Genehmigung direkt in der Hand. Bauherr sind jedoch die Netzbetreiber. Die Bürger werden viel früher als bisher nach ihren Bedenken gefragt. An neuralgischen Stellen erlaubt das im August novellierte EEG für alle Gleichstromleitungen trotz maximal zwei bis sieben Mal höheren Kosten auch eine teilweise Verlegung der Leitungen unter der Erde. "Das ist kein Allheilmittel, aber bietet große Chancen, die Akzeptanz vor Ort zu verbessern", sagt Scheid.

Vor Gericht gehen trotzdem viele. Etwa in der Großregion Hannover, die von der Leitung von Wilster nach Grafenrheinfeld den vorläufigen Planungen der Netzbetreiber zufolge direkt berührt wird: Hier sind nicht nur Umweltschützer alarmiert wegen der "Monstertrassen" und Großleitungen mit bis zu 70 Meter hohen Masten, auch die Lokalpolitiker haben sich parteiübergreifend zusammengeschlossen.

Kritiker bezweifeln die Notwendigkeit der Leitungen sogar prinzipiell. Auch die süddeutschen Länder könnten ihren Strom durchaus erneuerbar selbst erzeugen, sagt etwa der NRW-Chef der Naturschutzorganisation Bund, Holger Sticht. "Den muss man nicht im Wattenmeer produzieren und durch ganz Deutschland führen." Anwohner fürchten die Strahlenbelastung der Leitungen. Solange die gesundheitlichen Folgen nicht ausreichend erforscht seien, könne man die Riesenprojekte nicht hinnehmen, sagt Sticht.

Skepsis bei Erdkabeln

Anders als früher werden diese Diskussionen aber schon sehr weit vor dem Genehmigungsverfahren geführt. In Niedersachsen hat der Netzbetreiber Tennet beispielsweise schon acht Dialogveranstaltungen organisiert, bevor der Antrag für die Trassenfeststellung überhaupt eingereicht wird. Tausende Bürgervorschläge kamen zum Verlauf der Leitung, die vielfach auch umgesetzt werden. "Wir sind dabei, den Vorschlagskorridor zu überarbeiten, um Vorschläge der Bürger aufzunehmen", sagt Tennet-Sprecherin Ulrike Hörchens. "Wir wollen die Bürger besser mitnehmen."

Große Hoffnungen auf mehr Akzeptanz verbinden sich mit den in rund zwei Metern Tiefe verbuddelten Erdkabeln - wie etwa auf einer 3,4 Kilometer langen Versuchsstrecke für eine 380-Kilovolt-Wechselstromleitung, die der Netzbetreiber Amprion in Raesfeld am Niederrhein baut. Sie sollen Anwohner versöhnlich stimmen.

Allerdings gibt es auch dabei Probleme: Für das Verlegen müssen die Arbeiter eine mehr als 40 Meter breite Schneise in die Landschaft schlagen und die Kabel können sich auf bis zu 50 Grad erhitzen. Das macht den Landwirten in möglichen Erdkabelregionen Sorgen. In Raesfeld etwa wird untersucht, ob die "Heizkabel" im Boden die Ernte beeinflussen.

Quelle: ntv.de, Rolf Schraa, dpa