Fast 97 Prozent für Parteiprogramm Die Linke beschließt "das Ding"

23.10.2011, 12:13 Uhr

(Foto: dpa)

Die Linke weiß jetzt, was sie will. Nach einer harten Debatte beschließt der Parteitag in Erfurt ein Programm. Es ist dunkelrot. Die NATO soll aufgelöst werden und statt der Bundeswehr soll ein "Willy-Brandt-Korps" mit Ärzten und Wissenschaftlern in alle Welt ausrücken. Die Linke will zudem den Kapitalismus abschaffen. Das sorgt für Ärger - und zwar in der SPD.

Der Jubel ist groß, als klar wird: Nur vier sagen Nein, nur zwölf enthalten sich. Es herrscht also fast Einstimmigkeit. Knapp 97 Prozent oder 503 Ja-Stimmen sind es, die das "Erfurter Programm" einfährt. Rote Fahnen wehen, die Genossen zeigen ihr schönstes Lachen, Musik peitscht die Stimmung an. Die Delegierten sind erleichtert - und die, die klare Zielmarken vorgegeben hatten, auch.

Mindestens 90 Prozent wollten die Linke-Gründungsväter Gregor Gysi und Oskar Lafontaine, die Parteivorsitzenden Klaus Ernst und Gesine Lötzsch hatten ähnliche Vorstellungen. Lötzsch war es auch, die mit dem Programmparteitag "Geschichte schreiben" wollte. Und in einer Weise zumindest ist das gelungen: Die Partei, die seit ihrem Zusammenschluss aus westdeutscher WASG und ostdeutscher PDS im Jahr 2007 oft durch internen Streit auffiel, hat nun ein gemeinsames Bekenntnis. Wenn nun noch der Mitgliederentscheid mit einem Ja endet, müsste es zukünftig mit einem Fingerzeig auf die entsprechende Textstelle in dem knapp 40 Seiten starken Werk schnell Einigkeit geben. Gysi sagte: "Die Selbstbeschäftigung muss ein Ende haben, sie macht uns politisch kaputt." Und Ernst unterstrich: "Alle sind künftig auf das Programm verpflichtet."

Über 1400 Änderungsanträge

Was das genau bedeutet, war letztlich aber nochmals heftig umstritten. Mehr als 1400 Änderungsanträge an dem Entwurf der Parteispitze mussten in Erfurt behandelt werden. Mit Hilfe kleinerer Verfahrenstricks, der gemeinsamen Einschwörung in den Hinterzimmern auf "das Ding", der flexiblen Änderung des Tagesablaufs und der radikalen Streichung eines Tanzabends gelang es aber, über rund 350 Anträge abzustimmen - etwa 20 gingen durch. Für Ernst kein Zeichen des Streits, sondern der demokratischen Kultur: "Wir sind keine Partei von oben nach unten, sondern eine von unten nach oben."

Für größere Verwirrung sorgte allerdings der Beschluss, auch harte Drogen wie Kokain und Heroin in Deutschland zu legalisieren. Als das hochemotionale Thema drohte, die Berichterstattung in den Medien zu bestimmen, zog die Führung die Notbremse - und ließ einen erklärenden Passus einbauen. Die Freigabe soll nun nur noch für die ärztlich kontrollierte Abgabe an Süchtige gelten. Einige Pilotprojekte dazu gab und gibt es bereits.

"Demokratischer Sozialismus"

In ihrem "Erfurter Programm" verlangt die Partei nun die Überwindung des Kapitalismus hin zu einem "demokratischen Sozialismus". Großbanken sollen verstaatlicht, Finanzgeschäfte eingedämmt werden. Gearbeitet werden soll in einer 30-Stunden-Woche, Hartz IV will die Partei abschaffen, den Mindestlohn einführen. Das Renteneintrittsalter soll wieder unter 67 Jahren liegen. Die Linke tritt zudem nun auch offiziell für die Auflösung der NATO und das Ende von Kampfeinsätzen der Bundeswehr ein. Alternativ soll das noch zu schaffende "Willy-Brandt-Korps" mit Ärzten, Wissenschaftlern und Technikern zur Katastrophenhilfe in alle Welt ausrücken.

Die Linke wäre gerne führender Teil der Occupy-Bewegung - doch so recht klappt das nicht, beklagten einige Delegierte.

(Foto: dpa)

Gebilligt wurde auch die Verankerung des Existenzrechts Israels im Programm. Der Abschnitt wurde nach Antisemitismus-Vorwürfen gegen einzelne Mitglieder aufgenommen. Darin heißt es, Deutschland habe wegen der Verbrechen an den Juden eine besondere Verantwortung. "Insbesondere diese Verantwortung verpflichtet uns auch, für das Existenzrecht Israels einzutreten." Zugleich stehe die Partei für die "friedliche Beilegung des Nahostkonflikts im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung".

Leitplanken für Koalitionen

Einige der Forderungen, etwa die Haltung zu den Kampfeinsätzen der Bundeswehr oder zum Sozialabbau, sind als sogenannte Haltelinien ins Programm geschrieben. Um diese hatte es lange Debatten gegeben, weil die Pragmatiker um die Regierungsunfähigkeit der Partei fürchten. Die Haltelinien regeln nämlich über ihren Inhalt, an welchen Koalitionen sich die Linke beteiligen kann und will. Einmal, als einige Delegierte aus den "Kampfeinsätzen der Bundeswehr" gleich alle "Auslandseinsätze" machen wollten, die beendet gehörten, musste Gründungsvater Lafontaine eingreifen. Der Ex-SPD-Chef sprach ganz so, als sei er noch der Linke-Vorsitzende: "Jetzt geht es darum, die Partei zu einen", sagte er. "Ihr könnt euch da auf mich völlig verlassen. Mit mir gibt es keine Schlupflöcher." Damit war das Thema erledigt.

Wagenknecht dürfte auch zufrieden sein - sie hatte wesentlich an dem Entwurf gearbeitet.

(Foto: dapd)

Lafontaine heizte die Spekulationen um seine Zukunft in der Partei in Erfurt aber nicht weiter an. Während seiner Rede geißelte er stattdessen die Verwerfungen des "Staatskapitalismus", machte keine Andeutung über die Gerüchte, er werde in Kürze noch mal den Parteivorsitz übernehmen. Im Gegenteil: "Wir müssen jetzt die Reihen schließen", forderte er. Und: Die Führung brauche die Solidarität – auch, wenn sie Fehler mache. Dennoch war hörbar: Die Partei verehrt ihren Mitbegründer nach wie vor. Wenn er etwa sagt, statt Banken sollten Rentner und Hartz-IV-Empfänger zwangskapitalisiert werden, dann erntet er für solche Bilder frenetischen Applaus, der eigentlich dem Chef gebührt.

Ernst, der echte Partei-Chef, kämpfte bis zum Schluss für die Vorlage. In einer krachigen, aber eindringlichen Rede kurz vor der finalen Abstimmung positionierte er die Linke gegen die "Diktatur der Finanzmärkte" und rief zur Geschlossenheit auf. Der Geist des Programms sei "eine bessere Welt". Die Linke sei ein Fluss, der sich aus vielen kleineren speise - "die Breite der Linken erzeugt Mächtigkeit", so Ernst. "Gesucht sind die, die gemeinsam in die Masten steigen und die Segel setzen", so Ernst unter dem lauten Beifall des Plenums. Und dann orakelte er: "Mandate sind vergänglich, unsere Ziele nicht." Das ging deutlich an seine Kritiker.

Linke kompromissbereit

Die fast zweitägige Debatte selbst war von gegenseitigem Respekt geprägt. Zwar wurde der Bruch zwischen denen, die praktische Politik in den Gemeinden machen und denen, die eher visionär an die Politik herangehen, immer wieder deutlich. Doch das Wort "Kompromiss" tauchte oft auf. Und auch, dass man jetzt eben keinen weiteren Streit gebrauchen könne. Mancher knirschte dennoch mit den Zähnen - und zwar immer dann, wenn die Tagesordnung und die Zeitvorgabe keinen Raum ließen für die Auseinandersetzung über Herzensangelegenheiten. Demokratie, murmelte jemand in den hinteren Reihen, ist eben auch eine Übungssache.

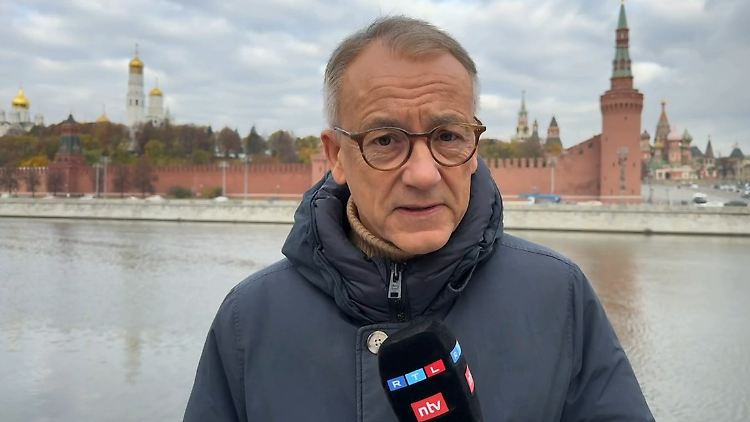

Verärgert: Gabriel hatte am Donnerstag zur 120-Jahr-Feier des Erfurter SPD-Programms gesprochen.

(Foto: dpa)

Kräftigen Zoff gab es dennoch: Und zwar zwischen der Linken und der SPD. Offenbar war die Provokation, das Programm ausgerechnet in Erfurt zu beschließen und damit daraus ein zweites "Erfurter Programm" zu machen, bei Sigmar Gabriel und Co angekommen. Dazu muss man wissen: Das erste "Erfurter Programm" gehört den Sozialdemokraten. 1891 wurde es unter der Leitung August Bebels beschlossen - und gilt als wichtiger Meilenstein der SPD.

Dementsprechende Töne kamen aus der SPD-Zentrale. Gabriel griff Lafontaine an: Dieser stehe in der Partei für die "sektiererische Westlinke, die sich nur an der SPD abarbeitet und so die Gesamtpartei im Bund koalitionsuntauglich" mache. Linke-Chef Ernst keilte bei n-tv.de zurück: "Gabriel irrt", sagte er. Und weiter: "Lafontaine hatte schon eine realistische Einschätzung von der Zerstörungskraft der Finanzmärkte, als Gabriel und die SPD noch Pro-Banken-Gesetze gemacht haben", so Ernst.

Vielleicht hatte Gabriel auch geärgert, dass es in seiner eigenen Partei Stimmen gibt, das Verhältnis zum Kapitalismus neu zu überdenken. In einem Papier der SPD-Linken heißt es, die Partei müsse die "eingesickerten marktliberalen Mythen überwinden". Die Partei habe zwar in den letzten Jahren "Fehlentscheidungen und Irrglauben" aus der rot-grünen Regierungszeit korrigiert. Dadurch habe sie aber nicht Vertrauen und Glaubwürdigkeit zurückgewonnen, so die Kritiker. Das dunkelrote Linke-Programm, das unter anderem von der ehemaligen Chefin der Kommunistischen Plattform, Sahra Wagenknecht, vorbereitet wurde, scheint schon jetzt zu wirken - zumindest in der SPD. Ob die Linke fortan die Finger von Querelen lässt, ist offen. Im Twitter-Kanal der Partei hieß es aber hoffnungsvoll: "Ab Montag streiten wir nicht mehr."

Quelle: ntv.de