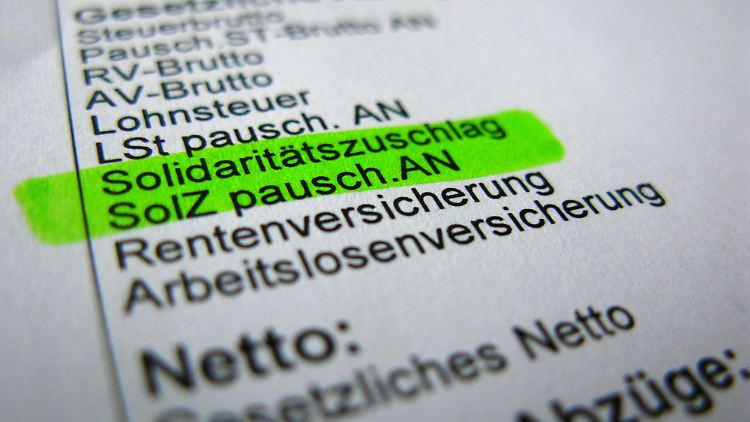

Einigung noch 2015? Länder-Chefs streiten über Zukunft des Soli

28.12.2014, 11:04 Uhr

(Foto: picture alliance / dpa)

Der Solidarpakt zum Aufbau der neuen Länder läuft 2019 aus. Und dann? Politiker aus CDU und SPD fordern eine rasche Neuregelung der Bund-Länder-Finanzen im neuen Jahr. Sollte dies 2015 nicht gelingen, dürfte es jedoch erst einmal schwierig werden.

Führende Politiker von Union und SPD dringen auf eine rasche Einigung bei der Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern. "Wenn sich die Ministerpräsidenten nicht bis Juni 2015 einigen, dann wird es wohl erst einen Showdown im Jahr 2018 geben", warnte der Thüringer CDU-Landeschef Mike Mohring in der "Welt am Sonntag".

Tempo macht auch Hessens CDU-Regierungschef Volker Bouffier. "Das Fenster schließt sich", sagte Bouffier. 2016 werde sich wegen mehrerer Landtagswahlen nichts mehr tun. "Jeder muss sich bewegen", forderte er. Hessen sei dafür, die Mittel aus dem 2019 auslaufenden Solidarpakt auch im Westen einzusetzen, vor allem für die "Notlage-Länder" Saarland und Bremen. "Die brauchen das dringlich." Man dürfe jedoch Ost und West nicht gegeneinander ausspielen. Entscheidend sei, wo Unterstützung gebraucht werde.

Auch Brandenburgs SPD-Regierungschef Dietmar Woidke mahnt eine Einigung an. "Wir brauchen bald Sicherheit für die Länderfinanzen", sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz. Vor allem erwarte er von der CDU einen Vorschlag, wie das Milliarden-Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag über das Auslaufen des Solidarpakts 2019 hinaus gesichert werden könne. Beim Thema Länderfinanzausgleich sprach sich Woidke gegen einen Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer aus, wonach der Bund einen größeren Teil der Kosten für die Hauptstadt Berlin übernehmen solle.

Was wir aus dem Soli?

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering sagte der "Welt am Sonntag", es sollte alles getan werden, um wie geplant im ersten Halbjahr 2015 zu einer Einigung zu kommen. "Es wäre nicht gut, wenn Bund und Länder eine jahrelange Diskussion über ihre Finanzbeziehungen führen", mahnte Sozialdemokrat Sellering. "Wir müssen ganz deutlich machen, dass es nicht um Almosen geht, mit denen wir Haushaltslöcher stopfen wollen. Wir brauchen die solidarische Hilfe, um die Wirtschaft im Osten weiter voranbringen zu können." Das Steueraufkommen pro Kopf erreiche in Ostdeutschland gerade die Hälfte des West-Niveaus, das Bruttoinlandsprodukt liege in Mecklenburg-Vorpommern bei etwa 66 Prozent, der Durchschnittslohn bei 71 Prozent. Für Sellering sind dies "die Fakten, die zeigen, wo wir stehen und wie weit der Weg der Angleichung noch ist."

Die rheinland-pfälzische SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer zeigte sich zuversichtlich, dass sich Bund und Länder bis Juni 2015 auf die Zukunft des Solidaritätszuschlages verständigen werden. "Es gibt einen starken Willen zur Einigung, weil die Frage ganz einfach geklärt werden muss", sagte sie.

Der "Soli"-Zuschlag fließt derzeit dem Bund zu. 2019 läuft der Solidarpakt zum Aufbau der neuen Bundesländer aus. Die Konferenz der Ministerpräsident hat erklärt, in der Frage der Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Länder bis Juni 2015 eine Einigung erzielen zu wollen. Im Mittelpunkt der Diskussion steht die Aufteilung der Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag. Die nach der Wende zur Finanzierung des Aufbaus in Ostdeutschland eingeführte Sonderabgabe geht bisher allein an den Bund. Mehrere Länder fordern nun aber einen Anteil.

"Es gibt einen starken Willen zur Einigung"

Der Unions-Haushaltsexperte Norbert Barthle kritisierte in der "Welt am Sonntag" diese Forderungen. "Die Länder beanspruchen einen Teil der Soli-Einnahmen und beginnen schon, das Geld unter sich aufzuteilen", sagte Barthle, wobei er besonders das rot-grün-regierte Nordrhein-Westfalen kritisierte. Die Länder hätten "wohl vergessen", dass ihnen sieben Umsatzsteuerpunkte zustehen als Ausgleich dafür, dass der Soli vollständig an den Bund geht. "Wenn die Länder etwas vom Soli wollen, dann müssen sie ihren Anteil an der Umsatzsteuer aufgeben", sagte Barthle.

Hessens Ministerpräsident Bouffier bekräftigte, dass Hessen als traditionelles Geberland eine Regelung nur dann akzeptieren werde, wenn es im Länderfinanzausgleich künftig entlastet werde. Für die Ausgleichszahlungen müsse es eine Begrenzung, einen Deckel geben. Wer wirtschaftlich erfolgreich sei, dürfe nicht immer noch mehr zur Kasse gebeten werden. "Wir werden einer Vereinbarung nicht zustimmen können, die das nicht berücksichtigt", sagte Bouffier, der auch Verhandlungsführer für die Unions-Länder ist. Hessen hat zusammen mit Bayern gegen die Ausgleichszahlungen vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt.

Quelle: ntv.de, cro/dpa/AFP