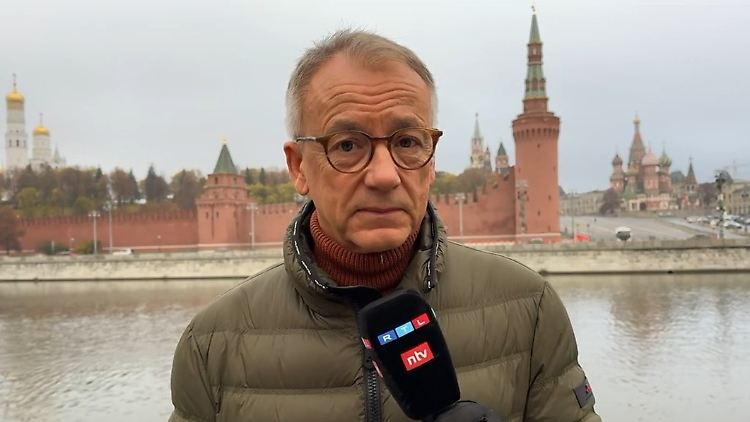

Dokumentation kommt ins Kino Making-of Edward Snowden

05.11.2014, 13:41 Uhr

(Foto: Praxis Films)

Der Film "Citizenfour" will die Sicht auf Geheimdienste und auf Edward Snowden verändern. Die Dienste sind noch böser als gedacht, der Whistleblower verzweifelt an seiner Frisur.

Edward Snowden lässt sich ein Notebook aufs Bett reichen, wirft eine rote Decke über sich und den Computer und beginnt zu tippen. Glenn Greenwald sitzt daneben und guckt sich verwundert um. Er lacht verlegen, dann wandern seine Augen unsicher nach rechts und nach links. "Sie machen das, weil ...", fragt Greenwald und Snowden antwortet unter seiner Decke: "Visuelle Überwachung". In diesem Moment sieht Greenwald so aus, als fürchte er, ein Irrer habe ihn mit einer Verschwörungstheorie in dieses Hotelzimmer in Hongkong gelockt.

Greenwald ist der Journalist, der die Snowden-Veröffentlichungen managte. Er und die Filmemacherin Laura Poitras waren die ersten, denen sich der Whistleblower anvertraute. Nun hat Poitras ihre Dokumentation über Snowden vorgelegt, aus der obige Szene stammt. Ab dem 6. November läuft "Citizenfour" in deutschen Kinos.

Poitras wird häufig gefragt, ob sie Zweifel an ihrem Informanten hatte. Die hatte sie. Greenwald offensichtlich auch. Und wer immer sich mit den Snowden-Enthüllungen beschäftigte, dachte wohl kurz darüber nach, ob das alles überhaupt möglich ist. In den USA gilt Snowden vielen als Spion oder Verräter. Poitras' Film "Citizenfour" lässt den Zuschauer nun ganz nah an Snowden heran. Man sieht Snowden, wie er traurig mit seiner Freundin chattet, die er wenige Tage zuvor verlassen hat. Wie er lacht, wenn Greenwald vor Nervosität seinen Kuli zerbricht. Wie er daran verzweifelt, seine Haare zu stylen. Im Film kommen auch die Aufnahmen vor, mit denen sich Snowden Anfang 2013 outete - nur sieht man nun auch noch die Minuten davor und danach: "Soll ich mich so hinsetzen?", fragt er. "Wie ausführlich soll ich es machen?" Phasenweise ist dieser Film ein Making-of des NSA-Skandals.

Das fehlende Stück zum NSA-Skandal

Ein großer Teil der Handlung spielt in diesem Hotelzimmer in Hongkong. Man sieht, wie Snowden, Greenwald und Poitras neugierig aufeinander sind, wie nervös sie sind, wie sie die ersten Geschichten in die Welt senden und sich via CNN das Echo anhören. Und schließlich sieht man, wie Snowden seine Flucht vorbereitet.

Das ist der spannendste Teil des Films. Snowdens Konterfei ist weltweit in den Medien, die Geheimdienste sind hinter ihm her und nun muss er sein Hotelzimmer verlassen. Greenwald wird von Kamerateams bedrängt, Anwälte debattieren über die Möglichkeiten politischen Asyls in Hongkong. In einer Szene steht Snowden mit einem Regenschirm vor dem Spiegel. So könnte man zumindest den oberen Teil seines Gesichts nicht sehen, sagt er zu sich selbst. Aber draußen scheint die Sonne. Leider bricht die Erzählung dann ab, Snowdens Zeit auf dem Flughafen in Moskau kommt kaum vor - Poitras war einfach nicht dabei.

Doch die Eindrücke reichen aus, um ein Versatzstück zu liefern, das in der Debatte um Snowden bislang fehlte: der persönliche Eindruck, die Emotion. Das Phantom Snowden wird zu einem Menschen wie du und ich, nicht zu einem Helden. Und das ist auch gut so, denn so glaubt man ihm sofort, wenn er erzählt, wie er von seinem Computer aus die Video-Übertragungen von Drohnen verfolgen konnte. Man glaubt ihm auch, dass er sich nicht wichtigmachen will, sondern einfach keine andere Chance sah, etwas gegen die Massenüberwachung zu tun.

Kritik aus den USA

Das Ausmaß dieser Überwachung und die Geschichte seit den ersten Veröffentlichungen zeigt Poitras nicht am Stück, aber sie reiht eine Menge an Ausschnitten zusammen, die zusammen ein bedrohliches Bild ergeben: dreist lügende Geheimdienstchefs vor dem US-Kongress, Anwälte, die Richter ausbooten wollen, Journalisten, die unter staatlicher Aufsicht ihre Festplatten zerbohren.

In den USA wird "Citizenfour" so wie Snowden durchaus kritisch gesehen. Das Fachmagazin "Foreign Policy" bemängelt, dass nur britische und US-Geheimdienste Thema seien und nicht die Gegenspieler aus Russland und China. Außerdem gebe es praktisch keine neuen Informationen, wenn man davon absieht, dass man Snowden mit seiner langjährigen Lebensgefährtin in Russland sieht. Poitras verteidigt sich: Sie habe einen Film über Snowden machen wollen, keinen über die Geheimdienste in aller Welt.

Für US-Amerikaner dürfte auch relevant sein, von Snowden etwas über seine Prinzipien zu hören: Einiges sei zu Recht geheim, sagt Snowden und bittet Greenwald, entsprechende Passagen zu schwärzen. Das ist auch der Grund, weshalb durch dieses Leck keine schmutzigen Privatgeschichten gesickert sind, sondern ausschließlich Informationen über die Fähigkeiten der Geheimdienste. Die Whistleblower Chelsea Manning und Julian Assange stellten ihr Material komplett ins Internet und überließen den Rest dem Schwarm. Snowden dagegen spricht im Film sehr reflektiert darüber, welche Verantwortung er hat und wie er sie wahrnehmen möchte. Später sieht man Barack Obama, der eine wohlinformierte Debatte über die Geheimdienste fordert, die die USA "zu einem besseren Ort" machen soll. Im Vergleich zu Snowden klingt er dabei unfassbar hohl.

Ein neuer Whistleblower

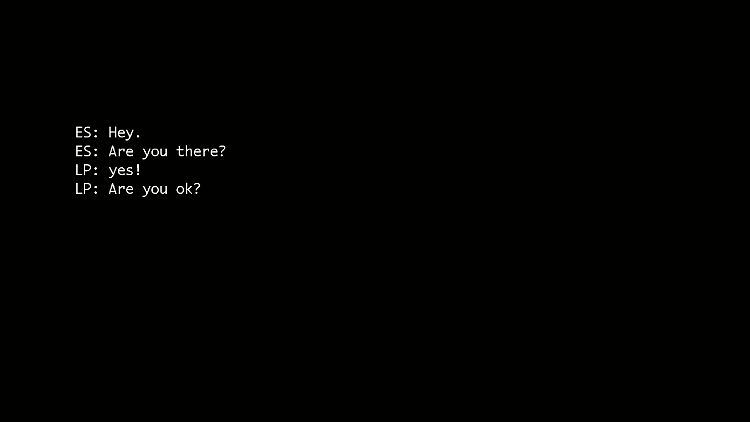

Auch zur deutschen Debatte hat der Film etwas hinzuzufügen. Derzeit läuft eine Klage von Linkspartei und Grünen, die erreichen wollen, dass Snowden vor dem NSA-Untersuchungsausschuss aussagt. Union und SPD argumentieren, dass er über seine Veröffentlichungen hinaus wenig zur Aufklärung beitragen könne. Doch das ist nicht richtig: Man sieht im Film, wie Poitras an den Dokumenten arbeitet und per Chat Nachfragen an Snowden schickt. Auch für Greenwald bleibt Snowden eine wichtige Quelle, er braucht ihn, um die Dokumente korrekt zu analysieren. Dass Snowden für den deutschen Untersuchungsausschuss eine Hilfe wäre, sollte damit klar sein.

Gegen Ende des Films besucht Greenwald Snowden in Russland. Er berichtet ihm von neuen Erkenntnissen: Die US-Amerikaner würden ihr Drohnenprogramm vom deutschen Stützpunkt Ramstein aus steuern, obwohl sie das immer bestritten hatten. Die Informationen kommen offenbar von einem neuen Whistleblower. Poitras will damit zeigen, dass die Sache nicht abgeschlossen ist, dass die Enthüllung der Geheimdienstprogramme weitergeht.

Greenwald spricht seine Sätze in dieser Szene nie zu Ende, sondern schreibt das entscheidende Wort auf einen Zettel. Die NSA soll den Inhalt des Gesprächs nicht verstehen, falls sie es abhört. Die Szene hat etwas Komisches und sie zeigt, wie Greenwald in der Welt der Geheimdienste angekommen ist - die eben keine Verschwörungstheorie eines Irren, sondern die Realität ist.

Quelle: ntv.de