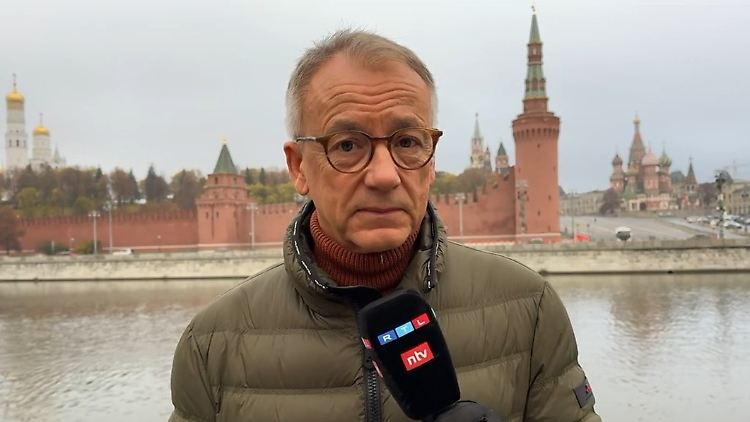

(Foto: REUTERS)

Eines war 2015 anders für Angela Merkel: In den vergangenen zwölf Monaten waren nicht nur ihre Fähigkeiten als Krisenkanzlerin gefragt. Sondern auch ihre Überzeugungen.

Angela Merkel begann das Jahr mit einer klaren Ansage. In ihrer Neujahrsansprache rief die Bundeskanzlerin die Deutschen auf, nicht zu den Pegida-Demonstrationen zu gehen. "Folgen Sie denen nicht, die dazu aufrufen! Denn zu oft sind Vorurteile, ist Kälte, ja, sogar Hass in deren Herzen!"

Für die Kanzlerin, die als zögerlich, moderierend und präsidial gilt, waren das ungewöhnlich deutliche Worte. Ungewöhnlich, aber nicht überraschend: Bei Fremdenhass, Antisemitismus und Rassismus reagiert Merkel stets empfindlich. Vor ein paar Jahren legte sie sich sogar mit dem damaligen Papst Benedikt an, als der die Exkommunikation eines den Holocaust leugnenden Pius-Bruders zurückgenommen hatte. Ihre Neujahrsansprache setzte den Rahmen für das Krisenjahr 2015.

Denn anders als in den Jahren zuvor waren in den vergangenen zwölf Monaten nicht nur Merkels Fähigkeiten als Krisenkanzlerin gefragt, sondern auch ihre Grundüberzeugungen. Es ging nicht darum, Spareinlagen zu garantieren, mit einer Abwrackprämie die Wirtschaft anzukurbeln oder die Energiewende zu organisieren. Meist ging es auch nicht darum, wie im vergangenen Februar in Minsk, mit dem russischen Präsidenten Putin über den Krieg in der Ukraine zu verhandeln – eine anstrengende Aufgabe, zweifellos, aber keine, die das eigene Wertesystem grundlegend auf die Probe stellt. In diesem besonderen Jahr 2015 ging es vor allem um die Frage: Wie reagiert Deutschland auf die Flüchtlinge, die aus den Bürgerkriegen des Nahen und Mittleren Ostens zu uns kommen?

"Heute noch mehr unser Land"

Bei der Antwort hätte Merkel, wie fast alle anderen europäischen Regierungschefs, auf Feigheit und Nationalismus setzen können, auf die Angst vor den Ängsten der Pegidisten und vieler ihrer eigenen Wähler; und auf die Neigung der Menschen, Veränderungen abzulehnen. Merkel entschied sich anders. Sie ließ nie einen Zweifel, dass sie Europas Außengrenzen "sichern", also schließen, will. Aber sie propagierte eine Willkommenskultur, die sie als politischen Stil auch dann noch verteidigte, als niemand mehr an den Bahnhöfen stand, um ankommenden Flüchtlingen zu applaudieren – und als die Kritiker in ihrer eigenen Partei immer lauter wurden. Zentral war dabei nicht der Satz "Wir schaffen das", für den Merkel sich so oft rechtfertigen musste.

Es war ein anderer Satz, einer vom 15. September: "Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land." Selten könne man Staatschefs dabei beobachten, wie sie eine alte nationale Identität ablegen und eine neue verfolgen, kommentierte das Magazin "Time" diese Äußerung. Das war einer dieser seltenen Momente. Für die Kraft ihrer Überzeugungen machte "Time" Merkel zur "Person des Jahres" und erklärte sie zur "Kanzlerin der freien Welt".

Vielen Parteifreunden behagte Merkels Haltung gar nicht. "Die Kanzlerin hat sich meiner Überzeugung nach für eine Vision eines anderen Deutschland entschieden", hatte der Münchner "Merkur" bereits drei Tage zuvor, am 12. September, den bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer zitiert. Dabei wollte Merkel kein anderes Land, sondern nur einen anderen Geist, eine andere Haltung als den üblichen Abwehrreflex. Deutschland habe sich in den vergangenen 25 Jahren mehr und schneller verändert, als viele dies für möglich gehalten hätten, sagte Merkel am Ende dieses, ihres Jahres auf dem CDU-Parteitag in Karlsruhe. "Es ist aber immer noch und heute noch mehr unser Land." Es ist das Land, in dem jeder dazugehört, der sich an die Regeln hält und keinen Hass im Herzen trägt.

Die Überzeugungen, für die Merkel in der Flüchtlingskrise eintritt, hatten viele Beobachter in den Monaten der Griechenland-Verhandlungen vermisst. Im Januar war in Athen eine neue, linke Regierung ins Amt gewählt worden, die ihr Land befreien wollte von Sparauflagen, von denen viele, nicht nur Linke, glaubten, dass sie das Land abwürgten. Zwischen der chaotischen Verhandlungsführung der Griechen auf der einen und der kompromisslosen Haltung des deutschen Finanzministers Schäuble auf der anderen Seite war lange nicht erkennbar, wo Merkels eigene Linie lag. Ihre Regierung stimmte einem weiteren Kredit für Griechenland schließlich zwar zu, tat dies aber auf eine Weise, die in vielen anderen Teilen Europas unsolidarisch wirkte – wobei richtig ist, dass andere europäische Länder ebenfalls auf einen unnachgiebigen Umgang mit Griechenland gepocht hatten.

"Ein humanitärer Imperativ"

Immerhin: Merkel verhinderte das von Schäuble geplante Herausdrängen Griechenlands aus der Gemeinschaftswährung. Kaum jemand kam dabei auf die Idee, dass die Kanzlerin hier als überzeugte Europäerin handelte, vielmehr als kühle Machtpolitikerin, die kein Interesse an innereuropäischen Verwerfungen haben konnte. Diese Merkel kannte man ja seit Jahren: die auf Sicht fahrende, sich Schritt für Schritt vorantastende Kanzlerin im Krisenmodus.

Noch die Öffnung der Grenze für die Flüchtlinge, die, von der ungarischen Regierung alleingelassen, zu Fuß vom Hauptbahnhof in Budapest nach Österreich gingen, mag eine Entscheidung "auf Sicht" gewesen sein – sie jedoch zu verteidigen, an ihr festzuhalten, ging weit darüber hinaus. "Das war eine Lage, die unsere europäischen Werte wie selten zuvor auf den Prüfstand gestellt hat", so Merkel in ihrer Karlsruher Rede. "Ich sage: Dies war nicht mehr und nicht weniger als ein humanitärer Imperativ."

Gerade auf dem Parteitag in Karlsruhe wurde der Unterschied zwischen einem reinen Krisen-Reaktions-Politiker und der Überzeugungskanzlerin deutlich: CSU-Chef Seehofer bemühte sich bei seinem Auftritt vor den Delegierten, so viel Übereinstimmung wie möglich zwischen den Schwesterparteien zu finden. Beide eine das Bestreben, die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren. Das ist richtig, geht aber am Kern vorbei. Merkel weiß, dass sie die Zahl der Flüchtlinge reduzieren muss, um breite Akzeptanz für ihre Politik zu behalten. Ihr geht es jedoch um etwas Anderes, Grundsätzlicheres. Deutschland, so sagt sie, könne auf zwei Möglichkeiten auf die Flüchtlingskrise reagieren: durch Abschottung oder indem "wir es richtig machen", indem wir "unseren Werten und Vorstellungen" folgen, "gemeinsam mit anderen in Europa und weltweit".

Der Haken ist nur: Die anderen europäischen Länder sind nicht bereit, gemeinsam mit Deutschland zu handeln. Im Gegenteil: Europa ist mittlerweile so stark auseinandergedriftet, dass Merkel Frankreich militärische Hilfe in seinem Krieg gegen den Terror leisten musste, um ein offenes Zerwürfnis zu verhindern. Merkel mag in der Flüchtlingskrise Europa als echtes Überzeugungsthema entdeckt haben. Im übrigen Europa werden ihre Überzeugungen jedoch nicht geteilt. "Die europäischen Mühlen mahlen langsam, aber wir werden sie zum Mahlen bekommen", sagt Merkel dazu. Klingt nach einem Vorsatz für 2016. Man darf gespannt sein, wie sie das anstellen will. Wahrscheinlich am Ende wie immer: Schritt für Schritt.

Quelle: ntv.de