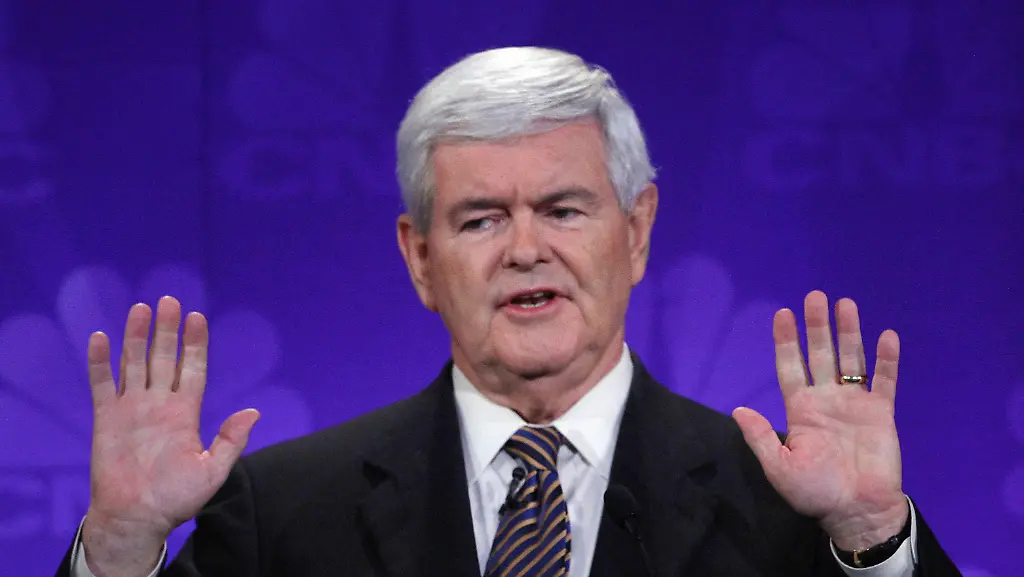

Die Logik des WahlkampfesNewt Gingrich rückt auf

Einst eroberte Newt Gingrich für die Republikaner den US-Kongress, nun will er ins Weiße Haus. Fast sah es so aus, als sei seine Kampagne bereits kurz nach dem Start wieder vorbei. Grund waren Streit mit dem Personal und eine nicht ganz lupenreine Biografie. Plötzlich ist Gingrich einer der Favoriten. Dennoch hat er keine Chance.

Eigentlich war Newt Gingrich schon am Ende. Seine Kandidatur für das US-amerikanische Präsidentenamt war ein Scherbenhaufen. Denn der Republikaner hatte das aus konservativer Sicht Undenkbare getan: den strengen Haushaltsvorschlag seiner eigenen Partei kritisiert. Mehr noch: Der alte Haudegen mit 20 Jahren Erfahrung im US-Parlament hatte den Plan gar als "rechtsgerichtete Sozialpolitik" rundweg abgelehnt. "Der ist am Ende", erklärte daraufhin der einflussreiche Fox-News-Experte Charles Krauthammer, und fügte mit der für ihn typischen Grabesmiene hinzu: "Er hatte von Beginn an kaum eine Chance, und jetzt ist es vorbei." Und fast sah es so aus, als sollte er recht behalten.

Doch nun ist Gingrich plötzlich wieder da. Das den Demokraten nahestehende Umfrageinstitut "Public Policy Polling" sieht Gingrich zurzeit landesweit bei 28 Prozent, klar vor Mitt Romney, Rick Perry und Herman Cain. In einer aktuellen Umfrage von CNN unter Republikanern landet er auf Platz zwei, dicht hinter Romney. Kein anderer Kandidat hat seine Werte derart verbessert - noch vor wenigen Wochen dümpelte Gingrich im einstelligen Bereich herum. Und im Bundesstaat Iowa, wo im Januar der Abstimmungsmarathon beginnt, würden laut Bloomberg 17 Prozent der Republikaner Gingrich wählen - zu wenig für den Sieg, aber zu viel, um das Handtuch zu werfen.

Der nächste Nicht-Romney im Rampenlicht

Dabei folgt der Aufstieg von Gingrich eigentlich nur der Logik des bisherigen Wahlkampfes. Nach Rick Perry und Herman Cain, die sich nach kurzem Aufstieg spektakulär selbst disqualifizierten, wenden sich die Republikaner nun dem nächsten Kandidaten zu - er darf halt nur nicht Mitt Romney heißen. Der Ex-Gouverneur aus Massachusetts hat sich bisher kaum Fehler geleistet, sieht noch am ehesten wie ein Präsident aus und hätte wohl die besten Chancen gegen Obama. Doch seine eigene Partei will ihn nicht, sie traut dem ideologisch flexiblen Romney nicht über den Weg. Die Suche geht weiter und ist jetzt bei Newt Gingrich angelangt.

Doch auch er ist alles andere als ein republikanischer Traumkandidat. Da wäre zunächst die Sache mit den Ehefrauen: Den meisten Konservativen ist Gingrichs Privatleben in dieser Hinsicht deutlich zu liberal. Bis heute kriecht er dafür bei seinen Parteifreunden zu Kreuze. "Ohne Frage sind in meinem Leben Dinge passiert, die nicht angemessen waren", bereute Gingrich im März bei einem christlichen TV-Sender.

Zu viele Frauengeschichten

Mit 19 Jahren heiratete Gingrich seine ehemalige Geometrielehrerin Jackie Battley, die er 18 Jahre später für seine Geliebte Marianne Ginther verließ. Bis heute hält sich hartnäckig das Gerücht, Gingrich habe seine erste Frau um die Scheidung gebeten, als diese krebskrank in der Klinik lag. Die Wahrheit ist wohl, dass die Scheidung da bereits längst beschlossene Sache war, doch so oder so kommt Gingrich in der Geschichte nicht besonders gut weg. Zumal die Ehe mit Ginther ebenfalls nicht hielt. Dieses Mal war nach 19 Jahren Schluss.

Mitte der 90er Jahre begann Gingrich eine Affäre mit der Kongressmitarbeiterin Callista Bisek - ausgerechnet, während die Republikaner den ehebrechenden Präsidenten Bill Clinton aus dem Amt jagen wollten, mit Gingrich als einem seiner lautesten Kritiker. Für die 23 Jahre jüngere Callista verließ Gingrich nicht nur seine zweite Frau, er konvertierte auch zum Katholizismus. Seit 2000 sind die beiden ein Paar und führen ein gemeinsames Medienunternehmen, das die konservative Botschaft der Republikaner in unzähligen Büchern und Filmen unter das Parteivolk bringt.

Botschaften, die er einst selbst maßgeblich mitformulierte. Gingrich gilt in seiner Partei als der "Ideen-Mann". 1994 führte er mit seinem "Vertrag für Amerika" die Republikaner zu einem historischen Sieg bei den Kongresswahlen. Mit Gingrichs Paket konservativer Wahlversprechen eroberten sie erstmals nach 62 Jahren das Repräsentantenhaus zurück, Gingrich wurde Mehrheitsführer. Er rang mit Clinton um eine Gesundheitsreform und legte im Haushaltsstreit mit dem Präsidenten kurzzeitig sogar die Regierung lahm - ein Schritt, den die heutigen Republikaner gegen Obama nicht wagten. Jahre später gab Gingrich zumindest teilweise zu, dass dieser "Shut-Down" zumindest teilweise auf persönliche Differenzen mit Clinton zurückging: Der Präsident hatte ihn nicht auf die Reise zu Jitzchak Rabins Beerdigung in Israel mitgenommen.

Brillant und arrogant

Es ist der wohl unsympathischste Zug an Gingrichs Persönlichkeit: seine Arroganz und Überheblichkeit, die auch in den bisherigen Debatten immer wieder aufblitzte. Der gelernte Historiker doziert mit Vorliebe über die Unwissenheit anderer - am liebsten die der angeblich liberalen Presse, von der er sich ständig verfolgt fühlt. Sein bisher eher vage ausformuliertes Wahlprogramm, das er als Fortführung seines "Vertrages mit Amerika" von 1994 sieht, bezeichnet Gingrich als "größte und komplexeste Herausforderung, die je ein Präsidentschaftskandidat in moderner Zeit unternommen hat". Epochale Veränderungen unter Präsidenten wie Franklin D. Roosevelt, der den US-amerikanischen Sozialstaat erfand, oder unter Lyndon B. Johnson, der das Gleichberechtigungsgesetz durchsetzte, ignoriert der Konservative.

Auch als Sprecher des Repräsentantenhauses in den 90er Jahren machte er sich mit seinem dogmatischen und egomanischen Stil kaum Freunde, sein Bild in der Öffentlichkeit wurde von Jahr zu Jahr schlechter. Vor allem der Versuch, Präsident Clinton wegen der Lewinsky-Affäre des Amtes zu entheben, beschädigte ihn. Clinton selbst lobt in seinen Memoiren zwar Gingrichs politischen Intellekt. "Doch das hat ihn nicht zum Sprecher [des Repräsentantenhauses] gemacht. Seine scharfen Attacken auf die Demokraten taten das." Clintons Berater Sidney Blumenthal urteilt: "Als Politiker neigte er zur Selbstzerstörung und sein vernichtender Politikstil holte ihn irgendwann ein." 1997 wurde Gingrich wegen Verstößen gegen die ethischen Richtlinien des Kongresses zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Seine Macht bröckelte, ein Jahr später zwang ihn seine eigene Partei nach schweren Verlusten bei der Kongresswahl 1998 zum Rücktritt.

Wahlkampf oder PR-Kampagne?

Seitdem reist Gingrich vor allem als Lautsprecher für die wertkonservative Botschaft seiner Partei durchs Land, schreibt ein Buch nach dem anderen und produziert Dokumentationen mit seiner Frau Callista. Vor allem bei seinem Heimatsender Fox News macht er von sich reden, allen voran mit fragwürdigen Kommentaren. Präsident Obama warf er einmal eine "kenianische, anti-koloniale Weltsicht" vor. Nicht wenige Beobachter betrachten deshalb Gingrichs Kandidatur als PR-Show für dessen Bücher und Filme, denn seine Wahlkampfauftritte sind nicht selten auch Werbeevents für die vielen Produkte aus Gingrichs ständig wachsendem Œuvre. Im Juni verließen gleich mehrere Wahlkampfmanager seine Kampagne – angeblich wegen inhaltlicher Differenzen, doch in Wirklichkeit war es wohl Gingrichs Blitzurlaub in Griechenland und die große Zahl von Lesungen und Signierstunden, mit denen der Kandidat ausgesprochen viel Zeit verbringt.

Wenige Republikaner trauen Gingrich zu, die Nominierung zu gewinnen, obwohl ihn viele Parteianhänger noch immer für einen brillanten Kopf halten. Inhaltlich dürfte er jedoch nicht annähernd radikal genug sein, um die Tea Party zu begeistern. Anders als die erzkonservativen Fundamentalisten erkennt er die globale Erwärmung als Realität an, und in der Gesundheitsdebatte unterstützte Gingrich sogar eine umfassende Versicherungspflicht für alle US-Amerikaner - was die Tea Party und die meisten Republikaner strikt ablehnen.

Auch die Demokraten fürchten kein Comeback des früheren Erzfeindes. "Wähler können diesen Kerl nicht leiden", sagte Paul Begala, ein langjähriger demokratischer Politstratege, der Internetzeitung "Huffington Post". "Ich zweifle nicht an seinem Intellekt oder seiner Durchhaltefähigkeit. Aber, Gott sei ihm gnädig, je mehr ihn die Menschen kennenlernen, desto weniger mögen sie ihn."