EU in Türkei-Frage uneinsSchulz' TV-Duell-Falle wirkt nach

Unter den EU-Staaten ist es Konsens: Auf absehbare Zeit wird die Türkei kein Mitglied. Für ein Ende des Beitrittsprozesses gibt es trotzdem keine Mehrheit. Das wird sich beim EU-Gipfel jetzt deutlich zeigen. Ein Dilemma für Kanzlerin Merkel.

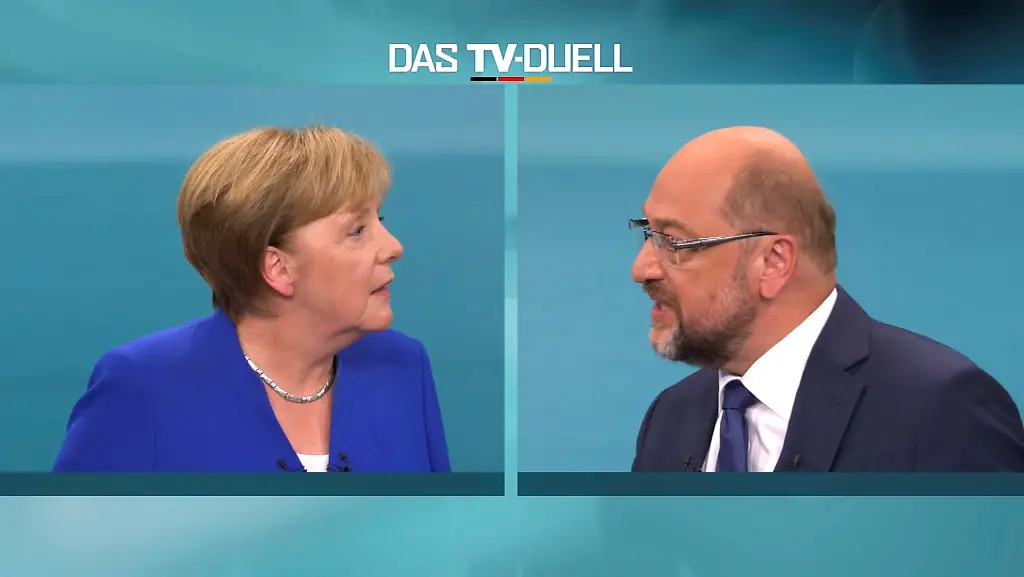

Als Martin Schulz im TV-Duell kurzerhand die Türkei-Strategie seiner SPD umwarf, gelang dem Kandidaten einer der wenigen Punkte im Wahlkampf gegen Kanzlerin Angela Merkel. "Wenn ich Kanzler werde, werde ich die Beitrittsverhandlungen der Türkei mit der Europäischen Union abbrechen", sagte der Sozialdemokrat und forderte "klare Kante" im Umgang mit dem starken Mann in Ankara, Recep Tayyip Erdogan.

Das war leicht gesagt. Erstens wusste Schulz, dass dies auch die Mehrheit der Wähler fordert, und zweitens, dass er selbst nie wird liefern müssen.

Wie sinnvoll oder sinnlos Schulz' Forderung auch gewesen sein mag - Merkel war überrumpelt. Noch vor ein paar Tagen sei sie doch mit Außenminister Sigmar Gabriel einig gewesen, keinen Abbruch zu fordern, sagte die CDU-Politikerin vor laufenden Kameras. Merkel wand sich. So ein Schritt müsse wohlüberlegt sein. "Ich glaube, nichts wäre schlimmer, als wenn wir sagen, wir wollen die Beitrittsverhandlungen beenden und anschließend haben wir keine Mehrheit dafür." Doch eine ähnliche Situation tritt genau jetzt ein.

Merkel forderte anders als Schulz zwar keinen sofortigen Abbruch der Beitrittsverhandlungen, sie sprach sich aber noch im TV-Duell deutlich gegen eine EU-Mitgliedschaft aus und pochte darauf, dass sie das ja schon immer getan habe. Sie forderte, die Zukunft des Landes auf dem Oktober-Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel zu beraten. Der beginnt an diesem Donnerstag. Und schon jetzt steht fest, dass es keinen Abbruch des Beitrittsprozesses der Türkei geben wird. Zumindest nicht auf absehbare Zeit.

"Es wäre falsch, jetzt die Tür zuzuschlagen"

Estlands Außenminister Sven Mikser sagte schon ein paar Tage nach dem TV-Duell, dass alle Entscheidungen über die Zukunft der Beziehungen zwischen der Türkei und der EU sehr, sehr sorgfältig bedacht werden müssten und "nicht im Wahlkampfmodus" getroffen werden sollten. Er fügte hinzu: "Ich erwarte nicht, dass die Türkei in der nächsten Zukunft Mitglied der EU werden könnte, aber es wäre auch falsch, jetzt die Tür zuzuschlagen oder Entscheidungen gestützt auf Gefühlen zu treffen."

Finnland, Litauen, Belgien, Frankreich – in etlichen EU-Ländern hält man nichts von einem Ende der Beitrittsgespräche. Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras kündigte nur kurz dem Oktober-Gipfel an: Die Türkei müsse in der Nato bleiben und er unterstütze weiterhin die Fortsetzung der EU-Beitrittsverhandlungen. Am selben Tag meldete sich sogar Präsident Andrzej Duda aus Polen zu Wort und sagte gar: "Ich hoffe, dass die Wege der EU und der Türkei in die gleiche Richtung gehen werden und dass dies in einer EU-Mitgliedschaft der Türkei resultieren wird."

Vor allem Österreich fordert bisher unmissverständlich ein Aus des Beitrittsprozesses, Deutschlands Position wirkt - irgendwie schwammig. Ein Abbruch des Beitrittsprozesses ist aber nur mit einem einstimmigen Beschluss aller 28 Mitgliedstaaten möglich. Diese Einstimmigkeit gibt es aber nicht. Ausgerechnet im Umgang mit der Türkei, die zusehends die Prinzipien der Gemeinschaft, wie Rechtstaatlichkeit und Meinungsfreiheit missachtet, präsentiert sich die EU jetzt uneins.

Debatte über gekürzte Vor-Beitrittshilfen

In Berlin ist das Dilemma selbstverständlich kein Geheimnis. Da heißt es aus Regierungskreisen, dass es zwar keine Einstimmigkeit für einen Abbruch des Beitrittsprozesses geben wird, man sich aber einer großer Unterstützung für einen Kurs sicher sei, bei dem das Motto lautet: So geht es nicht weiter.

Die Bundesregierung setzt sich in diesem Sinne vor allem dafür ein, durch Einschnitte bei den sogenannten Heranführungshilfen für die Türkei ein Zeichen zu setzen. Die EU-Kommission hat dem Land als EU-Kandidat bis 2020 bereits 4,4 Milliarden Euro an Zahlungen zugesagt, um die Annäherung an die Standards der Gemeinschaft zu erleichtern. Nun stehen verschiedene Optionen offen: Die komplette Streichung, was allerdings als unrealistisch und juristisch umstritten gilt. Es ist ungeklärt, ob eine Zahlung von Beitrittshilfen nicht integraler Bestandteil des Beitrittsprozesses ist, und dieser bei einem völligen Stopp auch automatisch beendet wäre. Die Alternative sind Streichungen von Teilen der Zahlungen oder Umschichtungen – zum Beispiel hin zu Investitionen in die Zivilgesellschaft. Dafür setzt sich die Bundesregierung ein und kann auf größeren Rückhalt hoffen als bei einem endgültigen Nein zum Türkei-Beitritt.

Wie viel in Brüssel bei diesem Punkt möglich ist, ist ungewiss. Das Thema Türkei ist nach dem TV-Duell ausdrücklich auf Wunsch der Bundesregierung auf die Agenda gehoben worden, diese rechnet aber selbst nicht mit einem großen Durchbruch, sondern eher einer offenen und umfassenden Debatte.

Größere Fortschritte sind eher bei anderen Tagesordnungspunkten zu erwarten. So wird es um die digitale Agenda der EU gehen, um Migrationspartnerschaften mit afrikanischen Staaten wie Mali und Niger und die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Insbesondere bei dieser handelt es sich, so heißt es aus Regierungskreisen, um ein Thema, das "alle von Tallinn bis Lissabon" eint. Am Freitag, dem letzten Gipfel-Tag, dreht sich dann alles um die Zukunft der EU und den Brexit. Ein schwieriger Abschluss. An neuen Impulsen fehlt es nach den visionären Reden von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zwar nicht. Als problematisch gilt aber, dass die Kanzlerin gerade mitten in einem Wechsel ihres Regierungsteams steckt, was Reformen auf EU-Ebene zu einer Herausforderung für sie machen dürfte. Und ganz abgesehen davon zeigt sich hier, wie im Umgang mit der Türkei, wieder einmal ein Grunddilemma der Gemeinschaft: die fehlende Geschlossenheit.