Wahlkampf-Talk bei "Anne Will" Verstehen Merkel und Schulz ihre Wähler?

18.09.2017, 04:53 Uhr

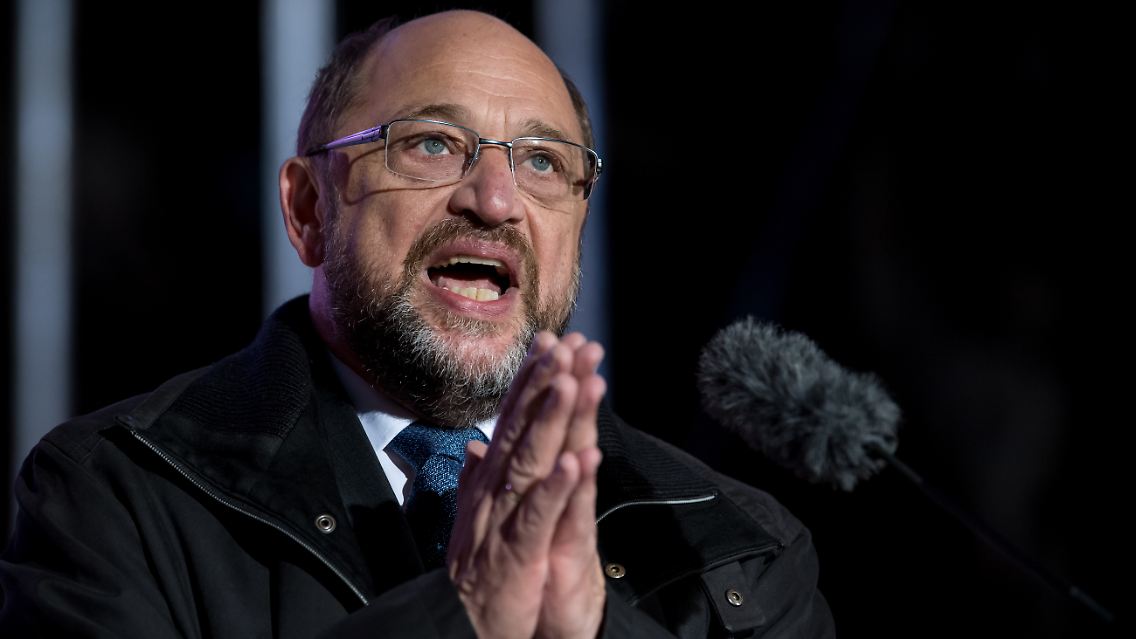

Anne Wills Gäste, von links nach rechts: Frank Richter, Bernhard Pörksen, Thea Dorn, Gesine Schwan, Theo Waigel

(Foto: NDR/Wolfgang Borrs)

Langeweile auf der einen Seite, Hass auf der anderen: Der Bundestagswahlkampf ist geprägt von zwei Extremen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Haben unsere Politiker den Kontakt zu den Bürgern verloren?

Die Gästeliste der Talkrunde von "Anne Will" irritiert an diesem Sonntag auf den ersten Blick: Kein einziger aktiver Politiker findet sich unter den Geladenen - und das eine Woche vor der Bundestagswahl. Stattdessen geben sich zum Thema "Zwischen Wohlfühlwahlkampf und Wutbürgern - Verstehen die Politiker ihre Wähler noch?" Theo Waigel (CSU) und Gesine Schwan (SPD) die Ehre; flankiert werden sie von der Philosophin Thea Dorn, dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen und dem ehemaligen Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung Frank Richter. Wie klug die Redaktion ihre Gäste ausgewählt hat, wird allerdings schon nach wenigen Minuten klar: Die Talkrunde hebt sich vom Einheitsrauschen der Programmparolen, das sich momentan durch alle Kanäle und Sendeplätze zieht, wohltuend ab und analysiert die Situation kurz vor der Wahl aus einer ungewohnten Perspektive.

"Jeden Tag begleitet uns eine Meinungsumfrage, die uns sagt, es ist eh schon alles entschieden. Das entmutigt die Wähler", stellt Theo Waigel fest. Der ehemalige Bundesfinanzminister macht aber noch einen zweiten Punkt für das frappierende Desinteresse weiter Bevölkerungsteile an der Wahl verantwortlich: "Die großen Visionen kommen zu kurz. Das ist ein Vorwurf, der an alle geht." In dieselbe Kerbe schlägt Bernhard Pörksen: "Wir müssen unterschiedliche Gesellschaftsentwürfe diskutieren, das hat die politische Mitte komplett verpasst."

Während der Medienwissenschaftler ebenso wie Waigel seine Vorwürfe an sämtliche Parteien aus der Mitte richtet, wird Thea Dorn spezifischer: "Ich glaube, es hat im Moment keiner Lust, die unangenehmen Fässer aufzumachen. Für die SPD wäre das eine Chance gewesen", sagt die Autorin. "Dabei sind wir doch mitten in einer riesigen Revolution unserer Arbeitswelt." Bald schon würden selbstfahrende Autos auf den Straßen fahren und Umbrüche wie Industrie 4.0 dafür sorgen, dass Millionen von klassischen Arbeiterberufen wegfallen, während es immer mehr prekär Beschäftigte in Dienstleistungsberufen geben wird. "Die traditionelle Arbeiterklasse gibt es nicht mehr, dafür gibt es eine neue", folgert Dorn und tadelt: "Die werden gar nicht angesprochen, die SPD ist da ein bisschen denkfaul."

Die mangelnde Empathie kommt wie ein Bumerang zurück

Stimmt nicht, widerspricht Gesine Schwan, Solidarität sei ein zentrales Thema im Wahlkampfprogramm der SPD - auch und vor allem, was Zukunftsentwürfe angeht. Dass das nicht bis zum Wähler vorgedrungen ist, liege daran, dass "Dinge nicht über Papier, sondern über Personen in die Gesellschaft gebracht werden, da kann man noch so sehr gegen die Personalisierung sein." Eine deutlichere Kritik am Wahlkampf von Martin Schulz kann man kaum äußern, ohne direkt den Namen des SPD-Kanzlerkandidaten zu nennen.

Während Schulz mit einer gewissen Profillosigkeit zu kämpfen hat, kann sich Angela Merkel über mangelnde Personalisierung dagegen nicht beschweren, zumindest im Osten der Republik: Ganz egal, ob die Kanzlerin in Bitterfeld, Annaberg oder Brandenburg spricht, die "Merkel, hau ab"-Fraktion ist mit tödlicher Sicherheit schon da und zumindest lautstärketechnisch in der Überzahl. Politologin Schwan will zumindest einen der Gründe dafür kennen, warum der Kanzlerin im Osten so viel Hass entgegenschlägt: "Angela Merkel hat immer Wert darauf gelegt, weder als Ostdeutsche noch als Frau besonders gewürdigt zu werden. Das bedeutet aber auch, dass sie keinen Sinn dafür hat, dass Ostdeutsche nach der Wiedervereinigung immer von Westdeutschen in Frage gestellt worden sind." Wie ein Bumerang komme diese mangelnde Empathie nun zu ihr zurück.

Frank Richter findet es wichtig, zu differenzieren: "Hass ist zerstörerisch, für alle Beteiligten. Wut dagegen würde ich davon unterscheiden: In der DDR bin ich ein Wutbürger gewesen. Ich habe damals gesehen, wie das Gefühl von Ohnmacht, wenn es sich über Jahre ansammelt, sich eine Kanalisierung bricht." Und ohnmächtig fühlen sich im Osten eben viele wegen einer ganzen Reihe von Gründen, die ineinander greifen, so Richter, der aber auch betont: "Diese Wut kann und muss man durch Gespräche auffangen. Nicht jeder Mensch ist in jeder Situation gesprächsfähig. Bei geschickter Konstruktion und glaubwürdig vermitteltem Interesse sind Gespräche aber sehr wohl möglich." Ob die Kanzlerin es schafft, in der Woche vor der Wahl noch viele von Richters "Wutbürgern" auf ihre Seite zu ziehen, darf bezweifelt werden. Aber so wie es momentan aussieht, könnte Merkel dafür ohnehin vier weitere Jahre Zeit haben.

Quelle: ntv.de