Parteitags-Finale der RepublikanerAlle für Trump

Die große alte Partei nimmt ihren Anarcho-Kandidaten in die Mitte. Zähneknirschend inszenieren die Republikaner den polarisierenden Donald Trump als ihren Mann für das Weiße Haus. Dafür muss zusammenpassen, was kaum zusammenpassen kann.

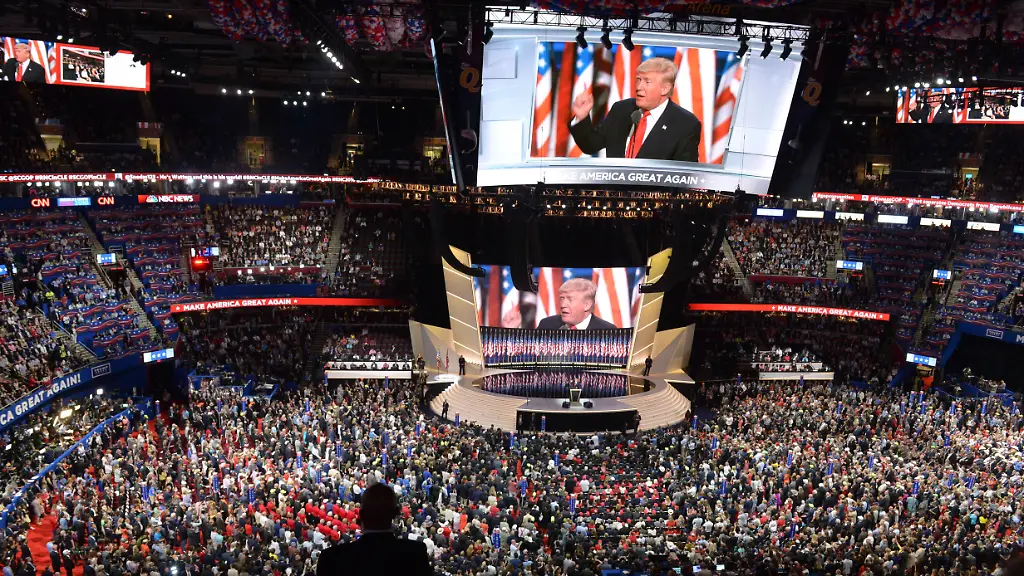

Heavenly Joy hat an diesem Abend einen wichtigen Job. Die Formalien sind erledigt, die Hymne gesungen und die Flagge geehrt. Die Sängerin Joy ist die Erste, die aus diesem Abend, an dessen Ende die Annahme der Präsidentschaftskandidatur durch Donald Trump steht, etwas Besonderes machen soll. Die durch eine Talentshow bekannt gewordene Heavenly Joy macht ihre Sache perfekt. Sie schmettert einen mitreißenden Song und versetzt die rund 10.000 Zuhörer in gute Stimmung. Aber vor allem ist sie weiblich und schwarz und jung - repräsentiert also jene US-Amerikaner, die von Donald Trump am wenigsten überzeugt sind. Heavenly Joy selbst wird ihn ohnehin nicht wählen können. Sie ist erst sechs Jahre alt.

Das Ziel dieses Parteitags ist die Geschlossenheit der republikanischen Partei. Viele Delegierte haben zuvor andere Kandidaten unterstützt. Jetzt kämpfen sie für den von der Basis auserwählten Trump und wollen keinen Zweifel aufkommen lassen, dass die Partei hinter ihm steht. Wer dieses Ziel nicht teilt, ist gar nicht erst in Cleveland erschienen – wenn man einmal vom kuriosen Auftritt des Trump-Rivalen Ted Cruz absieht.

Ein Mann gegen das Establishment

Die Kandidatur Donald Trumps war bislang ein Gegenentwurf zu den Wahlkämpfen, wie sie sich seit vielen Jahrzehnten in den USA etabliert haben. Schon allein das Bereisen dieses riesigen Landes kostet viel Geld. Wer eine Chance haben will, muss darum Spenden eintreiben können, also mit der reichen Gesellschaft verflochten sein. Die Wähler wissen das und unterstützen in der Regel darum schon in den Vorwahlen keine Kandidaten, denen diese Zugänge fehlen. Bei Parlamentswahlkämpfen ist es ähnlich. So hat sich in beiden Parteien ein Establishment herausgebildet, das Verpflichtungen gegenüber Großspendern hat und die Kandidaturen unter sich ausmacht.

Auch der Sieg Barack Obamas in den Vorwahlen 2008 lässt sich als Protest gegen dieses System sehen. Schon qua Alter und qua Hautfarbe demonstrierte Obama, dass er nicht zum Establishment gehört. In diesem Jahr war es neben Trump Bernie Sanders, der einen Wahlkampf gegen die Granden der eigenen Partei führte und damit wesentlich mehr Erfolg hatte, als es die Regeln des politischen Spiels normalerweise zulassen. Seine Vorstellung, in den USA einen Sozialstaat vergleichbar mit den europäischen Sozialstaaten zu errichten, verträgt sich nicht mit den Vorstellungen, die die meisten Großspender haben.

Trump gehört zwar selbst zu den Superreichen, hat das politische Spiel bislang aber nicht mitgespielt. Er schuldet niemandem etwas, zumindest erweckt er nicht den Eindruck. Und er kaperte damit die komplette Partei, die sich letztlich zu nichts anderem durchringen konnte, als sich Trump zu unterwerfen und ihm eine Krönungsmesse zu bereiten.

Auf der Bühne wird es bunt

Seine Rede - und eigentlich die ganze Convention in Cleveland - hatte den Zweck, beide Kräfte zu vereinen: die impulsiv-radikale Kampagne Trumps und die professionelle Maschinerie der Republikaner.

Dazu muss sich Trump mit einigen versöhnen, insbesondere mit jungen Frauen, der demografischen Gruppe, bei der er bisher am wenigsten Erfolg hat. Und bei den Schwarzen, mit denen die Republikaner traditionell ein Problem haben. Altgediente Parteimitglieder weisen darauf hin, dass diese Convention die mit den wenigsten afro-amerikanischen Delegierten seit Jahrzehnten sei. Außerdem sind da die Gruppen der Hispanics und der LGBT.

Der Versöhnungsmarathon beginnt mit der sechsjährigen Heavenly Joy, setzt sich fort mit einem Video, in dem minutenlang junge, attraktive, erfolgreiche Frauen erzählen, was für ein toller Chef Donald Trump ist, und findet einen Höhepunkt in der Rede des schwarzen Pastors Mark Burns. Burns ruft jedes einzelne Wort seiner Rede mit Verve in den Raum und wagt einen interessanten argumentativen Twist: Er habe Verständnis für die "Black Lives Matter"-Bewegung, bei der Schwarze gegen unangebrachte Polizeigewalt demonstrieren. Diese Bewegung speise sich aus den benachteiligten schwarzen Stadtteilen und sei Ausdruck von Frust. Er habe keinen Zweifel daran, dass Donald Trump so viele Jobs schaffen werde, dass sich das Problem erledige.

Elegant diskreditiert Burns so eine antirassistische Parole, als fordere sie Sonderrechte für eine einzelne Bevölkerungsgruppe. Und er pflanzt den Republikanern gleich auch eine Gegenparole ein: "All Lives Matter" ruft er ihnen zu, die Masse ruft es tausendfach zurück. Burns schwitzt sichtbar, so sehr legt er sich ins Zeug. Eine sehenswerte Rede, die den Saal in Emotion versetzt wie kaum eine in den vergangenen Tagen.

Es folgen Unternehmer mit arabischen und asiatischen Migrationshintergründen, Schauspieler, Sportler und Politiker. Auch ein offen homosexuell Lebender ist unter ihnen. Die Quote an Afro-Amerikanern ist auf der Bühne deutlich höher als im Publikum.

Eine Frage des Glaubens

Den letzten Baustein in das Gebäude der Vielfalt setzt Ivanka Trump. Sie soll dem Wahlkampf eine menschliche, gefühlvolle Seite hinzufügen. Dazu führt sie zum Beispiel an, dass auf den Baustellen ihres Vaters Menschen vieler Nationen zusammenarbeiten. Und sie hat ein eigenes Wahlkampfthema mitgebracht: Sie will Kinderbetreuung für alle Eltern verfügbar und bezahlbar machen.

Dann kommt endlich Donald Trump auf die Bühne. Er betet einige Statistiken vor, was wohl den Grund hat, dass er bislang zu ungenau war und aus dem Bauch heraus argumentiert hat. Jetzt will er präzise wirken. Das bedeutet allerdings nicht, dass er seine Versprechungen mit präzisen Umsetzungsvorschlägen unterfüttern würde. Die ungeregelte Migration will er durch eine Mauer an der mexikanischen Grenze abwehren. Alles andere, die vielen Jobs, die radikalen Steuersenkungen, die Infrastrukturprogramme, die Aufrüstung, der Krieg gegen den IS, die Bestrafung Chinas für Währungsmanipulationen, wird nicht mit Leben gefüllt. Die am häufigsten verwendete Floskel ist "believe me" - "glaubt mir".

Der Tusch am Ende bleibt aus

Das Timing der Rede ist nicht immer optimal. Er springt zwischen den Themen hin und her. Der Personenkult, den er um sich selbst aufbaut, mag einige überzeugen. Aber richtig Stimmung kommt vor allem auf, wenn es um Hillary Clinton geht. "Sie bewerfen sie mit Geld, weil sie Kontrolle über sie haben", sagt Trump über die Großspender. "Sie ist eine Marionette."

Er dagegen besuche entlassene Arbeiter, die unter unfairen Handelsabkommen zu leiden hätten. "Sie sind die vergessenen Männer und Frauen unseres Landes. Menschen, die hart arbeiten, aber keine Stimme haben. Ich bin eure Stimme!"

Der Abend war lang. Nachdem Trump mit seinem Credo "Let's make Amerika great again!" schließt, verebbt der Jubel schon bald. Die Unmengen an Konfetti und Luftballons, die von der Decke fallen, überdecken das aber ganz gut. Ein Rätsel bleibt, was die Parteitagsregie mit dem letzten Song sagen möchte, den sie spielt: "You can't always get what you want." – "Du kannst nicht immer bekommen, was du willst".