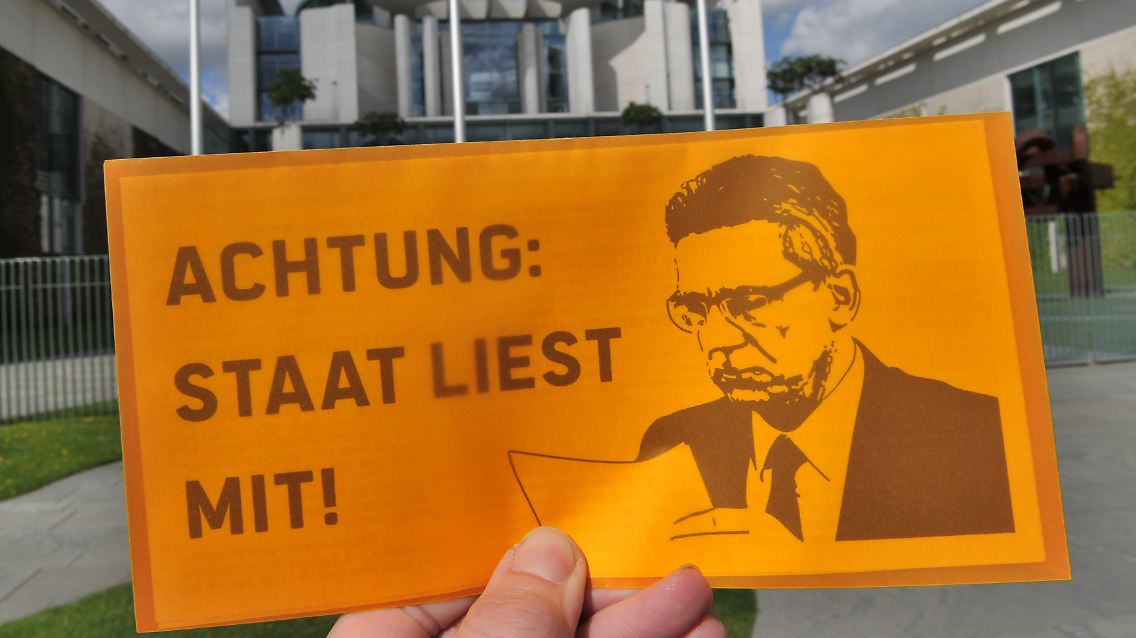

Die Koalition in der BND-Affäre Betreutes Aussitzen

20.05.2015, 19:57 Uhr

Hofft darauf, dass auch das Geheimdienstthema an ihr abperlt: Bundeskanzlerin Angela Merkel.

(Foto: picture alliance / dpa)

Die Kanzlerin will, dass die Deutschen die BND-Affäre einfach wieder vergessen. Die Abgeordneten von CDU und SPD machen es ihr dabei bequem.

Ein langwieriges "Konsultationsverfahren" einleiten, Gras über die Sache wachsen lassen und in der Öffentlichkeit die Fingerspitzen aneinanderlegen. Mehr ist von Angela Merkels Strategie, die BND-Affäre in den Griff zu bekommen, nicht zu erkennen. Ihr Sprecher verkündet mehrmals pro Woche, dass es leider keine Neuigkeiten gebe und dass die Bundesregierung nach bestem Wissen und Gewissen arbeite. "Man solle doch nicht alles schlechtreden", schrieb ein Leser schon vor anderthalb Jahren an den "Spiegel". "Frau Merkel hat das Problem gelöst, wie man im Stehen die Hände in den Schoß legen kann. Immerhin!"

Deutschland steht vor einem gewaltigen Spionageskandal. Datenschützer verweisen darauf, dass mit Willy Brandt schon einmal ein Bundeskanzler zurückgetreten ist, weil in seinem Umfeld ein Spion arbeitete. Nun soll der deutsche Geheimdienst dabei geholfen haben, deutsche Unternehmen auszuforschen. Geht es eigentlich noch peinlicher?

Zur Erklärung: Der BND zapft Kabel an. Internetleitungen, Telefonleitungen, Satellitenverbindungen. Aus dem riesigen Wust an Daten muss er diejenigen finden, die relevante Informationen enthalten. Bedrohungen für Soldaten in Afghanistan, Anschlagspläne von Terroristen in Europa, illegaler Waffenhandel. Dazu führt er eine Liste mit Suchbegriffen, sogenannten Selektoren. Der BND sucht nach allen E-Mails einer bestimmten E-Mail-Adresse, nach allen Telefonaten von einem bestimmten Handy, nach allen Daten, die von einer bestimmten IP-Adresse aus gesendet werden.

BND tat das Gegenteil von dem, was er tun soll

Millionen dieser Selektoren gibt es und nicht alle hat sich der BND selbst ausgedacht. Viele kommen von der NSA, zwischenzeitig wohl mehrere Millionen. Die NSA speiste diese Selektoren in die Datenbank des BND ein, der durchsuchte danach seine Daten und leitete die Treffer an die NSA. Milliardenfach wird die NSA so erfahren haben, wer wann wo angerufen hat, welche Internetseiten Leute aufgerufen haben und was in den Mails stand, die sie sich untereinander schickten. Das alles ist normales Geheimdienst-Business, eine Zusammenarbeit wie sie unter Diensten befreundeter Staaten stattfinden sollte.

Das Problem ist, dass der BND anscheinend keinen Überblick darüber hatte, nach was er da suchte. Das liegt zum einen daran, dass die Selektoren sehr zahlreich sind. Zum anderen ist einer IP-Adresse nicht anzusehen, von wem sie genutzt wird. Die Selektoren, die aus dem Wust an Überwachungsdaten das Relevante herausfiltern sollen, sind selbst zum Wust geworden, der kaum mehr zu durchblicken ist.

Jahrelang störte das den BND nicht weiter. Er führte den Suchauftrag der NSA brav aus. Und die NSA nutzte die Unübersichtlichkeit schamlos. Zwischen den Handynummern von Terroristen versteckte sie E-Mail-Adressen von deutschen Geschäftsleuten. Der BND half auf diese Weise der NSA, deutsche Bürger und Unternehmen auszuspähen – was das Gegenteil dessen ist, was der BND tun soll.

Nicht einmal die Chefaufklärerin wird unterrichtet

Nun ist es nicht in Merkels Interesse, die Sache aufzuklären. Schließlich sind ihr Innenminister, ihr ehemaliger Kanzleramtschef und letztlich sie selbst verantwortlich dafür, was der BND tut. Darum müsste das Parlament Merkel zwingen, die entscheidenden Dokumente herauszurücken. In diesem Fall ist es die Liste der Suchbegriffe, mit denen der US-Geheimdienst NSA wahrscheinlich deutsche Interessen verletzte. Doch das Parlament will nicht. Zumindest die Koalitionsparteien geben sich mit dem zufrieden, was sie von der Regierung bekommen.

"Zur Selektorenliste gibt es nichts Neues", sagt Christian Flisek, Obmann der SPD im NSA-Untersuchungsausschuss auch an diesem Mittwoch wieder. Vor vier Wochen fragte die Kanzlerin in den USA an, wie mit dieser Liste zu verfahren sei. Seitdem herrscht Schweigen. Die Pressemitteilungen der Opposition hören sich mittlerweile an wie lautes Gezeter. "Eine weitere Unverschämtheit der Bundesregierung gegenüber dem Parlament", schreibt Konstantin von Notz, Obmann der Grünen. Während die Opposition aufdreht, überspielt die Koalition, dass sie sich nicht traut, deutlich zu werden. "Ich interpretiere das Verhalten des Kanzleramtes nicht als ein 'Spiel auf Zeit'", sagt Flisek. Es gebe halt komplizierte Sachverhalte zu erläutern. Und CDU-Obfrau Nina Warken beschwichtigt: "Ich habe den Eindruck, dass man sich bewusst ist, dass man das nicht noch mehrere Wochen betreiben kann." Das Wort "Eindruck" sagt vieles aus: Nicht einmal die NSA-Chefaufklärerin der CDU wird von der Bundesregierung über den Stand der Dinge unterrichtet.

Dass die Amerikaner die Liste freigeben, erwartet in Berlin ohnehin niemand. Und dann? Linke und Grüne wollen dennoch Einblick nehmen und argumentieren, dass dies als Parlamentarier ihre Pflicht sei. Wenn die Bundesregierung nicht kooperiert, will man vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Die Chancen stehen nicht schlecht.

Im Bundestag kursiert das Gerücht, Merkel könnte sich auf einen "Sonderermittler" einlassen. Der würde vom NSA-Untersuchungsausschuss benannt, dürfte Einblick in die Liste nehmen und dann dem Ausschuss berichten. So könnte man elegant verhindern, dass ein Vertreter der Opposition auch nur einen Blick in die Liste werfen könnte. "Völlig crazy", nennt Notz von den Grünen diesen Vorschlag. Warken und Flisek, die Vertreter von CDU und SPD verbreitet dagegen eine übereinstimmende Sprachregelung: Die Beauftragung eines Sonderermittlers sei ein "gangbarer Weg".

Quelle: ntv.de