Seit zwei Jahren in der Botschaft Der Blick auf Assange wird immer düsterer

19.06.2014, 12:02 Uhr

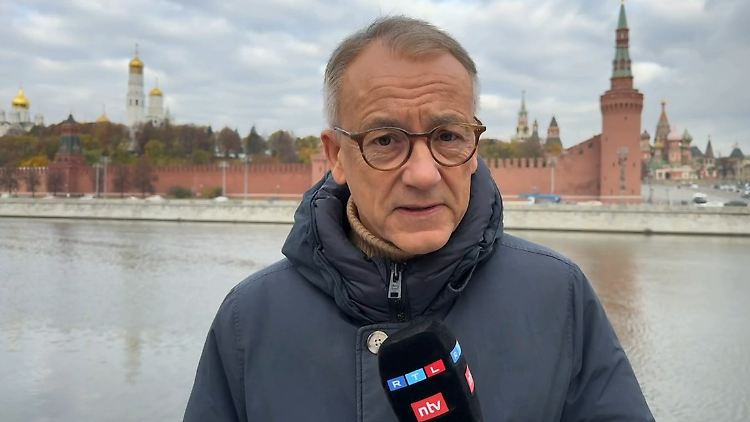

Julian Assange galt als Weltverbesserer. Dieser Tage macht er eher Negativschlagzeilen.

(Foto: REUTERS)

Julian wer? Der Gründer von Wikileaks verschanzt sich seit zwei Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London. Wenn überhaupt noch von ihm die Rede ist, geht es nicht um seine mutigen Enthüllungen, sondern um seine Makel.

Die Macht der Verklärung kann gewaltig sein: Selbst schauderhafte Zeiten verlieren im Rückblick ihren Schrecken. Dann bleibt vor allem das Positive in Erinnerung, mitunter entwickelt sich gar eine schräge Nostalgie. Im Falle der Geschichte Julian Assanges geschieht gerade das krasse Gegenteil.

Seit zwei Jahren sitzt der 42-jährige Australier in der ecuadorianischen Botschaft in London fest. Und die Zeiten, in denen er als König der Whistleblower galt, wirken sehr fern. Beim Blick auf den Wikileaks-Gründer verklärt sich das Positive ins Schauderhafte, die Leistungen des Wikileaks-Gründers geraten in Vergessenheit, und das Widersprüchliche und Zweifelhafte an ihm tritt hervor.

Das Video eines Hubschrauberangriffs auf Zivilisten brachte das US-Militär in Bedrängnis. Wikilieaks sei Dank.

(Foto: Reuters)

Im Jahr 2010 gelangen Assange mit Wikileaks einige der gewaltigsten Enthüllungen der jüngeren Geschichte. Er veröffentliche mehr als 250.000 als geheim eingestufte Diplomatendepeschen der US-Regierung. Auch die Videoaufnahmen des Angriffs eines US-amerikanischen Kampfhubschraubers auf Zivilisten und Journalisten zerrte er in die Öffentlichkeit. Assange schaffte es, Makel von Regierung und Militär der Vereinigten Staaten in einem Maße bloßzustellen, wie es seit den Watergate-Enthüllungen nicht mehr geschehen war. Damals hieß es: Assange hat die Welt verändert, weil er mit Wikileaks demonstrierte, dass sich die Mächtigen nicht darauf verlassen können, unbehelligt Unrecht zu tun.

Doch es dauerte nicht lange, bis sich die Menschen von ihm abwandten. Als Erstes sagten sich seine Informanten von ihm los, wegen eines fatalen Patzers. Dem Wikileaks-Gründer gelang es nicht, den Namen seines Hauptinformanten geheim zu halten. Chelsea Manning (früher Bradley Manning) wurde deshalb in den USA zu 35 Jahren Haft verurteilt. Statt Wikileaks trauten Insider ihre Geheimnisse seither lieber Journalisten an. Und mit den Informanten gingen auch die Finanziers der Plattform.

Von wegen linker Weltverbesserer

Auf Zweifel an seiner Professionalität folgten Zweifel an seiner Persönlichkeit. Im vergangenen Jahr gründete Assange aus seinem Exil heraus eine Partei in Australien, die Wikileaks-Partei. Im Kern des Parteiprogramms standen Transparenz und Gerechtigkeit. Doch diese Themen rückten schnell in den Hintergrund. Assange sorgte dafür, dass die Partei in einigen Bundesstaaten Koalitionszusagen zugunsten von Rechtsradikalen und Nationalisten machte. Und plötzlich war das Bild Assanges als linksliberaler Weltverbesserer dahin. Das Ergebnis der Wikileaks-Partei bei den australischen Parlamentswahlen im September war verheerend. In Umfragen einst mit mehr als 20 Prozent Zustimmung gehandelt, holte die Truppe am Ende landesweit nur noch 0,62 Prozent der Stimmen. Schon zuvor waren prominente Vertreter wegen Assanges Flirt mit den Radikalen ausgetreten.

Nur ein paar Monate später folgte der nächste Rückschlag: Seine Erzählung, ein diffamierter Held zu sein, der sich in der ecuadorianischen Botschaft schützen müsse, bekam zusehends Risse.

In Schweden wird wegen des zweifachen Verdachts der Vergewaltigung gegen den Computer-Hacker ermittelt. Assange beschrieb diese Ermittlungen immer wieder als Komplott. Statt ihn in Schweden wegen einer Sexualstraftat anzuklagen, gehe es lediglich darum, ihn in die Vereinigten Staaten auszuliefern und dort wegen Geheimnisverrats hinter Gittern zu bringen. So Assange. Doch zum einen liegen weder in Schweden noch in den USA Klagen vor. Zum anderen berichtete die "Washington Post" im November, dass dem einstigen König der Whisleblower in den Vereinigten Staaten gar keine Strafverfolgung droht. Das Blatt beruft sich auf Mitarbeiter des Justizministeriums, die davon ausgehen, dass Wikileaks ähnlich wie US-amerikanische Medien zu behandeln sei. Bei denen ist schließlich auch nicht von Geheimnisverrat, sondern investigativer Recherche die Rede.

Keine Bühne für "dieses Arschloch"

Zwei Jahre nach seiner Flucht in die ecuadorianische Botschaft entsteht mehr und mehr das Bild, dass es sich bei Assange um einen Sexualverbrecher handelt, der sich seiner Strafe entziehen will. Ob das nun stimmt oder nicht - was er mit Wikileaks geschafft hat, spielt in der öffentlichen Debatte kaum noch eine Rolle.

Nach Angaben der "Süddeutschen Zeitung" versuchten Mitglieder des deutschen Chaos Computer Clubs Ende 2013 gar eine Videobotschaft Assanges an eine Konferenz der Hackervereinigung zu verhindern. Sie unterbrachen die Internetverbindung, als er seinen Vortrag "Systemadministratoren aller Länder, vereinigt euch" hielt. Das Blatt zitierte ein Mitglied mit den Worten: "Wir wollen diesem Arschloch keine Bühne bieten." Assanges Umgang mit den Ermittlungen in Schweden würden nicht zur Haltung des Clubs passen, der sich als moralische Instanz sieht, hieß es.

Ist heute von heldenhaften Whistleblowern die Rede, fällt nicht mehr zuerst Assanges Name. Heute geht es um den Mann, der die Spähmanöver des US-Geheimdienstes NSA offengelegt hat, um Edward Snowden. Und Assange muss darauf hoffen, dass ein wenig von dessen Glanz auf ihn abfällt, wenn er daran erinnert, dass er seine Mitarbeiterin war, die Snowden bei seiner Flucht von Hongkong ins Asyl nach Russland geholfen hat.

Quelle: ntv.de