Im Zentrum des Lagerwahlkampfs Die Grünen wirken zerrissen wie lange nicht

12.11.2016, 17:44 Uhr

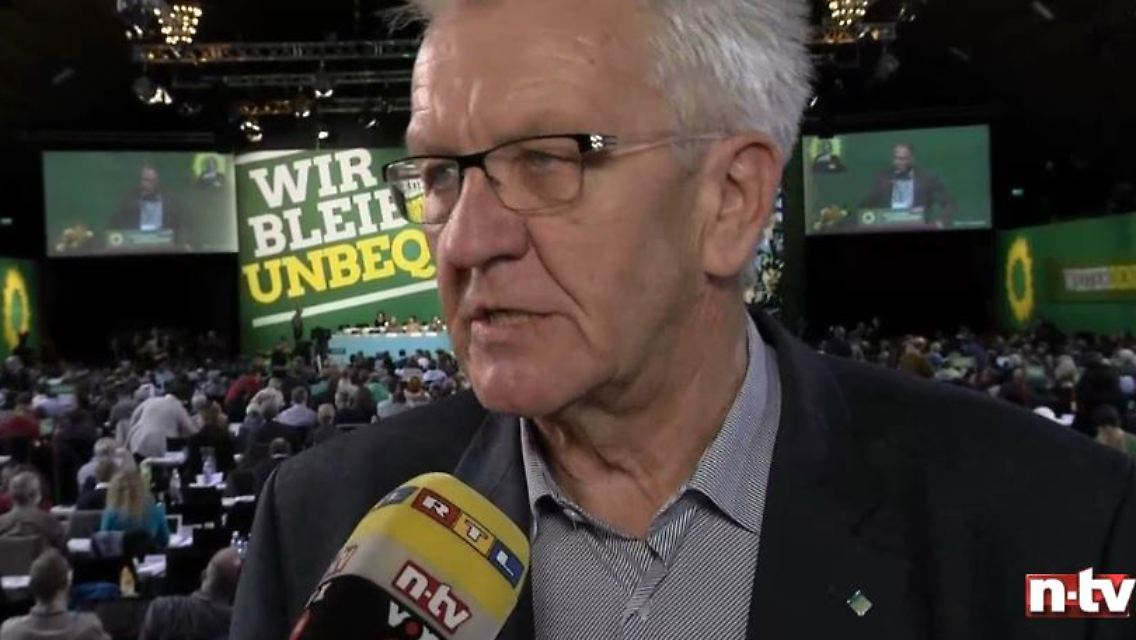

Die Grünen entscheiden sich für den Antrag, der einem Kompromiss noch am nächsten kommt, einer Vermögenssteuer nur für "Superreiche".

(Foto: imago/Rüdiger Wölk)

Schwarz-Grün oder Rot-Rot-Grün? Die Ökopartei will das erst nach der Bundestagswahl entscheiden. Doch in Ihrem Inneren tobt der Flügelstreit so heftig, dass sich diese Entscheidung am Ende womöglich gänzlich erübrigt.

Die Positionen der Grünen zur Vermögenssteuer sind so "perfekt symmetrisch", dass sich die zerstrittenen Lager nur noch im Gleichschritt bewegen wollen. So beschreibt Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Partei, die vertrackte Lage am frühen Morgen.

Fünf Anträge zum Thema Vermögenssteuer liegen vor – sie reichen von einer klaren Ablehnung des Instruments über eine Abgabe nur für "Superreiche" bis hin zu einem umfangreichen Ja. Zu weiteren Kompromissen ist keines der Lager bereit.

Nun sind harte inhaltliche Auseinandersetzungen samt knapper Abstimmungen für die Grünen nichts Ungewöhnliches. Doch die Partei wirkt derzeit so zerrissen wie seit Jahren nicht. Dabei will sie nach der Bundestagswahl 2017 eigentlich endlich wieder mitregieren. Sie steht sich dabei selbst im Wege.

Am Nachmittag müssen die Grünen die Sache mit der Vermögenssteuer auf ihrem Parteitag in Münster durch einen komplizierten Abstimmungsprozess klären. Dabei sollte eine Steuerkommission der Partei das leidige Thema in den vergangenen zwei Jahren längst geklärt haben. Die Kommission wurde ins Leben gerufen, weil die Grünen bei der Bundestagswahlkampf 2013 auch deshalb so schlecht abschnitten, weil sie auf einen bis ins Detail ausformulierten und heftig umstrittenen Steuererhöhungskurs setzten. So ein Debakel soll sich nicht wiederholen.

Das Ergebnis der Abstimmung in Münster: Die Grünen entscheiden sich für den Antrag, der einem Kompromiss noch am nächsten kommt, einer Vermögenssteuer nur für "Superreiche". Eingebracht hatten diesen unter anderem die Fraktionschefs Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt. Glücklich sind damit bei weitem aber nicht alle prominenten Grünen, geschweige denn alle Delegierten.

"Vollbremsung mit Totalschaden"

Die offen zur Schau getragene Zerrissenheit der Grünen zeigt sich nicht nur beim Thema Steuern. Der Tübinger Bürgermeister Boris Palmer vom realpolitischen Flügel orchestriert den Parteitag im "Spiegel" mit dem Aufruf, auch nach 2030 noch auf Verbrennungsmotoren zu setzen. Man müsse der Branche, an der viele Arbeitsplätze hingen, mehr Zeit geben statt eine "Vollbremsung mit Totalschaden" zu riskieren.

Der linke Flügel läuft unterdessen Sturm gegen den geplanten Auftritt von Daimler-Chef Dieter Zetsche als Gastredner am Sonntag. Erst eine Abstimmung klärt: Der Unternehmer darf kommen, aber wohl nur, weil die WWF-Expertin Regine Günther nach ihm das letzte Wort haben wird. Zwar sind sich die Grünen weitgehend einig, dass auch die klassische Automobilindustrie auf dem Weg der "Verkehrswende" nützlich sein könnte. Dass man ausgerechnet Zetsche, der mit Daimler bisher nur ein echtes Elektromobil auf den Markt gebracht hat, dafür bereits jetzt mit dem Parteitagspodium belohnt, ist aber umstritten.

Selbst beim Umgang mit Rechts ist der Kurs der Grünen nicht hundertprozentig klar. Die meisten Parteitagsredner setzen sich dafür ein, Rassismus klar zu benennen und zu verurteilen. Zugleich pochen sie aber darauf, möglichst viele auf diesem Weg mitzunehmen. Parteichef Cem Özdemir sagt: "Wir wollen uns ohne Schaum vor dem Mund mit rechtspopulistischen Parteien und ihren Programmen auseinandersetzen." In den Reihen der Delegierten aus Sachsen, gewissermaßen der vordersten grünen Front, wenn es um Pegida geht, fragt ein Grüner den anderen unterdessen: "Wollen wir?" Es ist wohl nur halb ernst gemeint, real ist aber die Sorge, die Partei könnte beim Versuch, möglichst viele Menschen mitzunehmen, zu weit auf destruktive Kräfte zuzugehen. Es geht auch um die Fragen: Wie viel politische Korrektheit muss sein? Und wann ist es vielleicht zu viel des Guten?

Für Kretschmann steht nur der eigene Landesverband auf

Der Riss durch die Partei verläuft weitgehend innerhalb des alten Grabens zwischen dem realpolitischen und dem linken Flügel der Partei. Dieser ist entweder größer geworden oder tritt deutlicher zutage. Besonders die Grünen aus Baden-Württemberg polarisieren. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der derzeit populärste Grüne im Land, steht wie kein zweiter für eine starke Abkehr von dem, was oft als grüner Idealismus bezeichnet wird. Er setzt offensichtlich auf eine schwarz-grüne Koalition im Bund. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im vergangenen Jahr sagte er, er bete für Kanzlerin Angela Merkel. Kretschmann gilt zudem als möglicher schwarzgrüner Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten. Er bezeichnete die klassische Ehe als "bevorzugte Lebensform" und drängte den Grünen im Bundesrat diverse Kompromisse in der Flüchtlingspolitik auf.

In Münster spricht er sich grundsätzlich gegen die Vermögenssteuer aus, weil diese dem Mittelstand, "der stärksten Säulen gegen den Raubtierkapitalismus", schade. Für seine Rede erntet er kräftigen Applaus. Stehende Ovationen zollt ihm aber nur sein eigener Landesverband, zu dem neben Bürgermeister Palmer auch der grüne Parteichef Özdemir gehört.

"Option ist kein Mist, aber frustrierend"

Kretschmanns ideologisches Gegenstück im grünen Spektrum, der Parteilinke Jürgen Trittin, erlebt ähnliches mit umgedrehten Vorzeichen. Trittin bezeichnet Deutschland als "Steuersumpf für Vermögen" und unterstützt den letztlich erfolgreichen Antrag einer Vermögenssteuer für "Superreiche", die den Mittelstand seiner Meinung nach überhaupt nicht gefährde. Auch bei Trittin kräftiger Applaus, mehr als das aber auch nur bei ein paar Dutzend Delegierten.

Die Zerrissenheit der Grünen ging zuletzt soweit, dass sich die linke Parteichefin Simone Peter und ihr Kollege Özdemir öffentlich anfeindeten. Zwar gibt es in Münster etliche Versuche, Geschlossenheit zu demonstrieren. Eine glaubwürdige Versöhnung Peters und Özdemirs zeichnet sich dennoch nicht ab.

Hinter all den Auseinandersetzungen über Inhalte steht auch die Frage der Regierungsoptionen für die Grünen. Schwarz-Grün oder Rot-Rot-Grün? Selbst Leute mit offensichtlichen Präferenzen, versuchen Vorfestlegungen zu verhindern. Das helfe nicht, sagt Omid Nouripour n-tv.de. Der Bundestagsabgeordnete aus Frankfurt ist Initiator der "Pizza-Connection", einer Gruppe von Grünen- und Unionspolitikern, die eine Koalition ausloten. Wie der Bundesvorstand setzt Nouripour sich dafür ein, die Koalitionsfrage über Inhalte zu klären, ganz entlang der Frage: Mit wem lässt sich am meisten umsetzen?

Doch womöglich werden sich die Grünen diese Frage im nächsten Jahr gar nicht stellen müssen. Beim Blick auf die Umfragewerte reicht es weder für Schwarz-Grün noch für Rot-Rot-Grün. Und viele Grüne fürchten, dass sich gerade der Eindruck durchsetzt, die Grünen seien sich angesichts ihrer offen ausgetragenen Auseinandersetzungen gerade in entscheidenden Fragen nicht einig. Bleibt das so, wird es der Partei schwer fallen, glaubhaft und prägnant Wahlkampf zu betreiben.

Nouripour sagt: "Opposition ist kein Mist, aber Opposition ist frustrierend." Will die Partei weitere vier Jahre in dieser Rolle verhindern, muss sie sich schnell zusammenraufen.

Quelle: ntv.de