Wer führt die Linke aus Krise? Oskar, hör' die Signale!

11.04.2012, 16:25 Uhr

Lötzsch ist weg, doch wer folgt ihr als Vorsitzende?

(Foto: picture alliance / dpa)

Knapp zwei Jahre führen Lötzsch und Ernst die Linkspartei. Fast genauso lange schlingert die Partei, verliert Wahlen und fällt zurück in überwunden geglaubte Kommunismus-Debatten. Von den furiosen 12 Prozent bei der letzten Bundestagswahl ist die Linke weit entfernt. Dann tritt Lötzsch plötzlich zurück. Für die Partei scheint es nur einen Weg zu geben: zu Oskar.

An dem Morgen, an dem Gesine Lötzsch ihren Rücktritt erklären will, ist die Spannung schon verflogen, bevor sie auch nur ein Wort gesagt hat. "Im Anschluss an ihre Erklärung gestattet Frau Lötzsch keine Fragen", sagt der Linken-Sprecher Alexander Fischer. Dann geht alles ganz schnell. Die gesundheitliche Situation ihres Mannes sei ernst, der Rücktritt falle ihr nicht leicht, aber sie mache keine halben Sachen – das liest Lötzsch von ihrem Blatt ab, nicht ohne ihrer Nachfolgerin noch viel Erfolg zu wünschen. Die wesentlichen Antworten –Wer folgt ihr nach? Wie geht es weiter bei den Linken? – gibt es nicht. Nach drei Minuten ist der Auftritt vorbei. Klaus Ernst, mit dem Lötzsch den Vorsitz im Mai 2010 übernommen hatte, soll die Partei nun bis zum Parteitag am 2. und 3. Juni in Göttingen alleine führen.

Klaus Ernst führt die Partei nun bis Juni alleine. Dass es dann für ihn als Vorsitzenden weitergeht, ist unwahrscheinlich

(Foto: picture alliance / dpa)

Lötzsch wählt den Rückzug aus privaten Gründen. Ihr Mann, ein 80-jähriger Sprachwissenschaftler, ist krank. Sie will jetzt nur noch ihr Mandat als einfache Abgeordnete wahrnehmen, kürzer treten, sich um ihren Mann kümmern. Auch die SPD-Politiker Frank-Walter Steinmeier und Franz Müntefering nahmen bereits solche Auszeiten. Sie alle erhielten Respektsbekundungen, weit über die Grenze der eigenen Partei hinaus. Doch trotzdem ist es diesmal irgendwie anders. Das zeigt sich auch bei Lötzschs letztem Auftritt. Etwas alleingelassen sitzt sie dort oben auf dem Podium. Keiner aus der Parteispitze steht ihr bei. Kein Ernst, kein Gysi, nur der Parteisprecher.

Das Kapitel Lötzsch lässt nicht nur viele Fragen offen, es endet mit demselben Eindruck, der ihre Zeit als Vorsitzende fast immer begleitet hat: als Missverständnis. In Erinnerung bleibt Lötzsch vor allem für ihre rhetorischen Vorstöße. In einem Aufsatz in der Zeitung "Junge Welt" schreibt sie Anfang 2011: "Die Wege zum Kommunismus können wir nur finden, wenn wir uns auf den Weg machen." Egal, welcher Pfad zum Kommunismus führe, "alle sind sich einig, dass es ein sehr langer und steiniger Weg wird."

"Sie ist verantwortlich für eine Reihe von Negativschlagzeilen"

Monate später gratuliert die Linken-Führung Kubas Revolutionsführer Fidel Castro zum Geburtstag. In dem Glückwunsch-Fax, das von den Vorsitzenden unterschrieben ist, lobt die Partei "das kampferfüllte Leben" und das "erfolgreiche Wirken" Castros. Schließlich gestehen Lötzsch und Ernst, das Schreiben sei nicht über ihre Schreibtische gegangen. Das alles sorgt für Wirbel und wirft die Partei zurück in Zeiten, die sie eigentlich überwunden haben wollte. Zeiten, in denen sie noch PDS hieß und an die SED erinnert wurde. Inhaltliche Impulse setzt Lötzsch dagegen kaum.

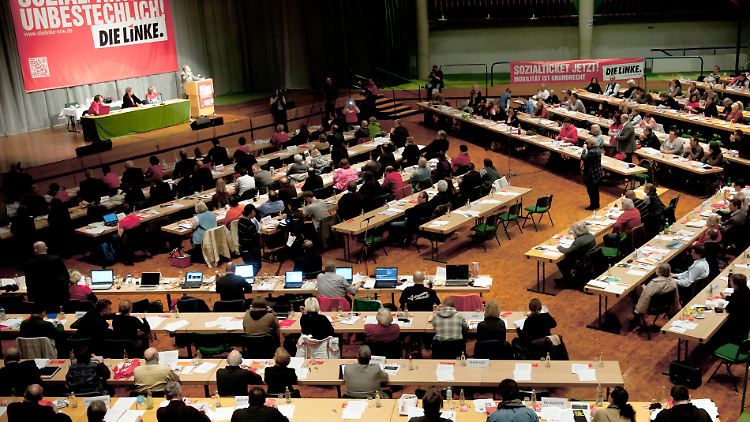

Der Parteitag der Linken findet erst im Juni, also nach den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, statt.

(Foto: picture alliance / dpa)

"Sie ist verantwortlich für eine Reihe von Negativschlagzeilen", sagt Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer im Gespräch mit n-tv.de. Die Partei habe sich in den vergangenen eineinhalb Jahren nur mit sich selbst beschäftigt. "In den wichtigen Diskussionen der Zeit hat die Linke keine Rolle gespielt. Wenn sie in den Schlagzeilen war, dann ausschließlich wegen internen Streits oder Fehlern von Lötzsch und Ernst."

Der Schlingerkurs hat auch deutliche Stimmenverluste der Partei bei Landtagswahlen zu Folge. In Baden-Württemberg und Rheinland Pfalz misslingt der Sprung ins Parlament. In Berlin fliegt sie aus der Regierung. In der Partei brodelt es. Auch der Kontakt mit der Parteibasis geht verloren. 50 Kreisvorsitzende wenden sich im Frühjahr 2011 mit einer Protestnote gegen den Kurs der Parteiführung .

Sie kritisieren ihren mangelnden Einfluss, sehen die Kernthemen wie Hartz IV nicht mehr adäquat vertreten und fordern einen Kurswechsel. Immer wieder, auch lange vor der Vorstandswahl im Mai 2012, wird Oskar Lafontaine als neuer Vorsitzender ins Gespräch gebracht. Viele zweifeln daran, dass das umstrittene Duo noch so lange durchhalten wird. Als Lötzsch im Oktober 2011 ankündigt, wieder für Vorsitz kandidieren zu wollen, klingt das eher kämpferisch als aussichtsreich.

Ein Mann, eine Frau und die Strömungen

Die Meinungsforscher skizzieren den Weg in die Krise. Nach der Bundestagswahl 2009 (11,9 Prozent) sehen die Umfragen die Linke noch beständig im zweistelligen Prozentbereich. Doch ab Anfang 2011 bricht die Partei ein und rutscht auf bis zu 7 Prozent herab. Von den Verlusten von SPD und Grünen profitieren die Linken in den vergangenen Monaten überhaupt nicht. Die Unzufriedenen und Politikverdrossenen sehen sich derzeit bei den Piraten besser aufgehoben. Erstmals seit der Fusion mit der WASG 2008 liegt die Mitgliederzahl der Linkspartei bei unter 70.000.

Sieht die Linke in der Krise: Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer von der Freien Universität Berlin.

Lötzsch lässt also eine angeschlagene Partei zurück. Kurz vor den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein kommt der Rücktritt zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt. "Die Führungsdebatte ist nicht hilfreich", sagt Niedermayer. Er warnt: Mit der Entscheidung über Lötzschs Nachfolge bis zum Juni zu warten, sei zu riskant. Dass es bis dahin ruhig bleibt, dass die Partei von Schlammschlachten und Führungsstreits verschont bleibt, hält er für unwahrscheinlich. Dazu stehe sie derzeit zu stark unter Druck. "Die Westausdehnung ist gefährdet. Die Linke steht in beiden Ländern auf der Kippe. Wenn sie rausfällt, wäre das ein Desaster." Es droht der Rückfall in alte Zeiten. In die Rolle als ostdeutsche Regionalpartei.

Um das zu verhindern, sieht Niedermayer derzeit nur eine Lösung: Lafontaine. Als Vorsitzender und als Spitzenkandidat. "Objektiv betrachtet ist er der sinnvollste Kandidat. Mit ihm spielt die Partei am ehesten eine bedeutende Rolle." Für den Ausgang der Landtagswahlen sei es jetzt ratsam, dass Lafontaine sich "sehr schnell explizit äußern würde und sagt, dass er zur Verfügung steht". Dann könne er sich als designierter Parteichef nämlich schon in den Wahlkämpfen engagieren.

Das würde auch das Ende für Ernst bedeuten. Zwei männliche Vorsitzende erlaubt die Satzung nicht. Demnach muss die Linke auch eine Frau als Vorsitzende haben. "Es spricht viel dagegen, dass Ernst bleibt. Dafür werden ihm in der Partei zu viele Fehler angekreidet", sagt Niedermayer. Doch wer beerbt Lötzsch? Niedermayer hält die derzeitige Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau für eine geeignete Kandidatin. Thüringens Linke-Fraktionschef Bodo Ramelow schlägt dagegen in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" Sahra Wagenknecht vor. Die bisher stellvertretende Parteivorsitzende hatte im Herbst erklärt, auf dem Parteitag im Juni auf keinen Fall gegen Lötzsch antreten zu wollen. Dieses Problem hätte sich nach dem Rücktritt erledigt. Doch Wagenknecht ist mit Lafontaine liiert.

Die Lösung mit Sahra und Oskar

Auch Sahra Wagenknecht wird für den Parteivorsitz gehandelt.

(Foto: picture alliance / dpa)

Gerade deshalb glaubt Niedermayer nicht an eine solche Lösung. "Wagenknecht und Lafontaine als Vorsitzende – daran glaube ich nicht. Die Schlagzeilen sollte sich die Partei nicht antun. Dann käme die Linke in die Kritik, sie wäre ein Familienunternehmen." Bei der Wahl der Vorsitzenden müsste die Partei daher wohl auf eine Frau aus der zweiten Reihe zurückgreifen. Thüringens Linke-Chef Bodo Ramelow schlägt in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" Katharina Schwabedissen, Janine Wissler und Dora Heyenn vor. Die drei Landespolitikerinnen hätten schon bewiesen, dass sie Verantwortung übernehmen können.

Eine andere Option bringt Ramelow ebenfalls ins Gespräch. Er sieht Lafontaine als Spitzenkandidaten, für den Parteivorsitz könnten Vize-Fraktionsvorsitzender Dietmar Bartsch, der als bisher einziger Mann eine Kandidatur für den Parteivorsitz angekündigt hat, und Wagenknecht kandidieren. Bartsch gehört zum Lager der Reformer, Wagenknecht ist Vertreterin des linken Flügels.

"Lafontaine sollte sich mit einem Schwerpunkt in Berlin in die Bundespolitik einbringen. Seit einiger Zeit laufen Gespräche, die mit großer Ernsthaftigkeit geführt werden - übrigens auch zwischen Lafontaine und Bartsch", sagt Ramelow. Das Verhältnis zwischen Lafontaine und Bartsch gilt nicht als besonders innig. Im Jahr 2010 hatte Lafontaine Bartsch "niederträchtiges Verhalten vorgeworfen". Parteichef Gregor Gysi beendete Bartschs Karriere vor zwei Jahren wegen dessen angeblicher Illoyalität gegenüber Lafontaine.

"Frau Lötzsch war eine Zumutung"

Wissler, die ebenfalls als Lötzsch-Nachfolgerin ins Gespräch gebracht wurde, äußert sich zurückhaltend zu ihren Nachfolgeambitionen. "Ich habe derzeit einige Ämter hier in Hessen, und ich fühle mich, ehrlich gesagt, auch ganz gut damit ausgelastet", sagte sie dem Radiosender hr-Info.

Parteivorsitzender Ernst will die Lötzsch-Nachfolge unterdessen nicht vor dem Parteitag klären. "Eine Partei, die sich in Wahlkämpfen mit Personaldiskussionen beschäftigt, ist nicht besonders erfolgreich. Deswegen kann ich nur allen in meiner Partei empfehlen, das zu beachten." Erst nach den Landtagswahlen werde man sich mit Personalfragen beschäftigen. Das beinhalte auch die Fragen nach einer möglichen Rückkehr von Lafontaine oder einer eventuellen Doppelspitze Lafontaines mit Wagenknecht.

Bartsch wollte Lötzschs Schritt nicht bewerten: "Die Entscheidung ist zu respektieren, nicht zu kommentieren." Der Direktor der Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, Hubertus Knabe, begrüßt unterdessen den Rücktritt. "Ich hoffe, dass die Zeit der DDR- und Kommunismusverklärung durch die Linke damit endlich ein Ende hat. Für die Opfer der SED-Diktatur war Frau Lötzsch eine Zumutung."

Quelle: ntv.de, mit dpa