Russlands Mittelschicht demonstriertPutin wird zu Putins Problem

Die russische Mittelschicht wendet sich gegen Wladimir Putin. Der starke Mann des Riesenreichs gerät in Bedrängnis und setzt auf seine bewährte Strategie. Doch ob sich die Empörten damit dauerhaft zum Schweigen bringen lassen, ist zweifelhaft.

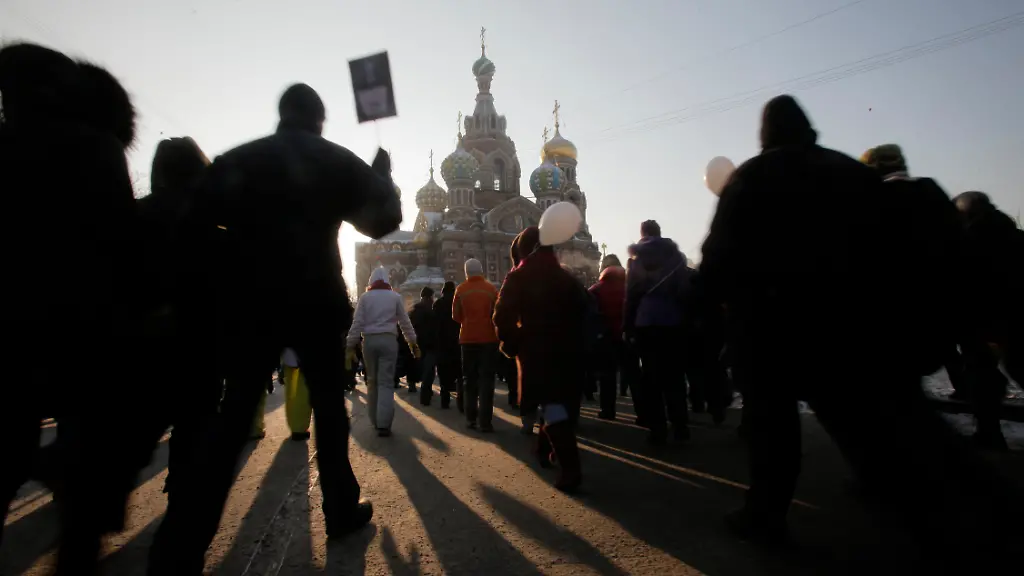

Die Massendemonstrationen in seinem Land muss Wladimir Putin als Ausdruck tiefen Undanks empfinden. Denn auf den Straßen Moskaus und St. Petersburgs protestieren diejenigen gegen den starken Mann Russlands, die von seiner Herrschaft am meisten profitiert haben – von den Oligarchen einmal abgesehen. Es ist die neue Mittelschicht, die faire Wahlen und ein Ende der Putin-Ära fordert. Selbst von klirrender Kälte lässt sie sich nicht davon abhalten, ihrem Ärger lauthals Luft zu machen. Ihre Repräsentanten tun etwas, womit der Kreml nicht gerechnet hat: Sie kündigen den Konsens mit der Regierung auf.

Was – mag Putin sich fragen – ist da bloß falsch gelaufen?

In der Tat, die Mittelschicht würde es ohne Putin wohl nicht geben. Als er im Jahre 2000 an die Macht kam, ging es Russland schlecht. Der ehemalige Chef des Inlandsgeheimdienstes beendete das Chaos der Jelzin-Jahre und stellte nach den Wirren, die das Riesenreich erschütterten, Ordnung und staatliche Autorität wieder her. Zudem sorgte er dafür, dass ehemalige Sowjetrepubliken wieder unter den Einfluss Russlands gerieten.

Dafür sind viele Russen Putin weiterhin dankbar – zumal es in Russland während seiner achtjährigen Präsidentschaft dank der steigenden Rohstoffpreise wirtschaftlich steil bergauf ging. Von 2000 bis 2008 wuchsen die Löhne der Citibank zufolge inflationsbereinigt jährlich im Schnitt um 15 Prozent. Die Finanzkrise setzte dem zwar ein jähes Ende, doch es entstand eine Mittelschicht, die jetzt etwa 30 Prozent der Bevölkerung ausmacht – Tendenz steigend. Sie lebt hauptsächlich in großen Städten wie Moskau und St. Petersburg, verfügt über ein gutes Einkommen, erfreut sich an einem wachsenden Lebensstandard, ist reisefreudig und gut ausgebildet. Im Grunde unterscheidet sie sich nicht von der Mittelschicht Westeuropas.

Mittelschicht kündigt Putin die Gefolgschaft

Jahrelang akzeptierte die Mittelschicht im Gegenzug für zunehmenden Wohlstand die Kernforderung Putins: Sei still und konsumiere! Diese Entmündigung funktionierte, obwohl der Präsident eine reiche, korrupte Clique um sich herum schuf, die das Land kontrolliert. Denn Putin stellte sicher, dass ausreichend Rohstoff-Einnahmen in die großen Städte flossen, um die Bevölkerung zufriedenzustellen. Nach und nach entstand damit eine städtische Mittelklasse, die sich im Großen und Ganzen aus der Politik heraushielt.

Wer sich nicht an die vom Kreml diktierte Vereinbarung hielt, bekam Schwierigkeiten. Bekanntestes Beispiel ist Russlands ehemals reichster Oligarch, Michail Chodorkowski. Weil er es wagte, den Kreml herauszufordern und die Entwicklung einer Zivilgesellschaft finanziell zu unterstützen, verlor er seinen Ölkonzern Jukos und seine Freiheit.

Doch nun kündigen plötzlich Zehntausende Putin die Gefolgschaft. Der Kreml stellt mit Erschrecken fest, dass der Mittelstand politisch aktiv wird. Wachsende Unzufriedenheit mit Putin und seinem System war in Moskau zwar schon lange zu spüren. Doch es brauchte eines Anlasses, damit ein Großteil der Bevölkerung auf die Straße geht.

Rochade verärgert Russen

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war Putins Ankündigung, er wolle 2012 nach vier Jahren als Regierungschef wieder in den Kreml zurückkehren und mit dem derzeitigen Präsidenten Dmitri Medwedew den Job tauschen. Für viele Russen war das wie ein Schlag ins Gesicht: Sie fühlten sich entmündigt und gedemütigt. Putins Äußerung, dass der Schritt schon seit langer Zeit feststand, machte die Sache für sie noch unerträglicher. Wurde ihnen damit doch ganz offen gesagt, was das System von ihnen hält.

Hielten sie sich sonst von den Wahlen fern, gingen sie nun hin. Bei den Parlamentswahlen Anfang Dezember verlor die Kreml-Partei "Einiges Russland" trotz massiver Manipulationen ihre Zweidrittelmehrheit. Angesichts der Betrügereien gingen nun Zehntausende auf die Straße und forderten faire, saubere Wahlen. Junge Leute mit guten Jobs reckten Plakate in die Höhe. Es demonstrierten Kreative, Ärzte, Bankangestellte, Selbstständige. Es sind die gut gekleideten Besitzer von Smartphones, die genug von Putin haben und das auch deutlich artikulieren.

Das wiederum muss für den Regierungs- und wohl künftigen Staatschef schwer zu verdauen sein – hat er doch Russland vor dem Sturz in den Abgrund bewahrt und für wachsenden Lebensstandard gesorgt. Das gelang ihm allerdings nicht durch wirkliche politische oder wirtschaftliche Reformen, sondern durch die sprudelnden Einnahmen angesichts steigender Ölpreise. Putin scheint weder willens noch in der Lage, die nötigen Veränderungen durchzuführen, um aus Russland einen modernen europäischen Staat zu machen. Dieser Wunsch der Mittelschicht bleibt deshalb unerfüllt, er widerspricht Putins Idee von Russland.

Und so versucht der Kreml, den verlorenen Konsens innerhalb des Systems wiederherzustellen. Nunmehr erhebt er ähnliche Forderungen wie die Demonstranten, kommt ihnen dabei aber nur unwesentlich entgegen. "Unsere Zivilgesellschaft ist unvergleichlich reifer, aktiver und verantwortlicher geworden", stellt Putin in der Wirtschaftszeitung "Kommersant" fest. "Wir müssen die Mechanismen unserer Demokratie erneuern, um die zunehmende Bürgerbeteiligung zu berücksichtigen."

Kosmetik statt Systemwechsel

Doch natürlich geht es nicht um tatsächliche Veränderungen, sondern lediglich um die Illusion von Mitsprache. So kündigt Putin als Reaktion auf die Forderung nach transparenten Wahlen an, in allen Wahllokalen sollen Webcams aufgestellt werden. Von seriöser Wahlbeobachtung ist nicht die Rede.

Plötzlich fordert Russlands starker Mann, dass das Parlament Internetpetitionen mit mehr als 100.000 Unterschriften diskutieren müsse. Außerdem bekräftige er, dass die Gouverneure in den Regionen wieder direkt gewählt und nicht mehr vom Präsidenten ernannt werden sollen. Putin hatte die Direktwahl 2004 abgeschafft. Da das Parlament in Russland Präsidialsystem ohnehin kaum etwas zu sagen hat und Kandidaten für Gouverneurswahlen künftig die Zustimmung des Kremls brauchen, sind auch diese Ankündigungen vor allem Kosmetik.

Die Präsidentschaftskandidatur des Milliardärs Michail Prochorow ist wohl ein weiterer Versuch, den Konsens zwischen Kreml und Bevölkerung wiederherzustellen. Der Oligarch gibt sich als liberal gesinnter Kandidat und kündigt an, er wolle der "wichtigste Anti-Putin" werden. Er kritisiert die Zustände in Russland und tritt bei den Demonstrationen auf, doch er steht im Verdacht, nur ein vom Kreml geschaffenes Ventil für die Wut der Protestwähler zu sein. Er selbst schrieb unlängst in einem Internetblog, dass Putin im Moment der einzige Politiker sei, der den "ineffektiven Staatsapparat" in Russland lenken könne. Er könne sich aber vorstellen, unter einem künftigen Kremlchef Putin die Regierung zu führen. Wirklich überraschend ist daran nur, dass der jetzige Staatschef und als künftiger Premier vorgesehene Medwedew als Förderer Prochorows gilt.

Ob sich die Mittelschicht mit den jüngsten Manövern des Kremls wieder dauerhaft ins System pressen lässt, ist zweifelhaft. Zu tief sitzt die Abneigung gegen Putin. Dieses Dilemma könnte der Premier lösen, indem er sich selbst abschafft. Da das nicht geht, versucht er es anders - mit ungewissem Ausgang.

Für die Kandidatur Prochorows haben viele jedoch nur Spott übrig. In Russland kursiert derzeit folgende Anekdote: Ein Mitarbeiter reicht Prochorow das Handy und flüstert: "Wladimir Wladimirowitsch will Sie sprechen." Der Milliardär erbleicht und geht in den Nebenraum. Kurz darauf kehrt er zurück und seufzt erleichtert: "Alles ist gut. Er hat mir nur befohlen, ich solle gegen ihn antreten."