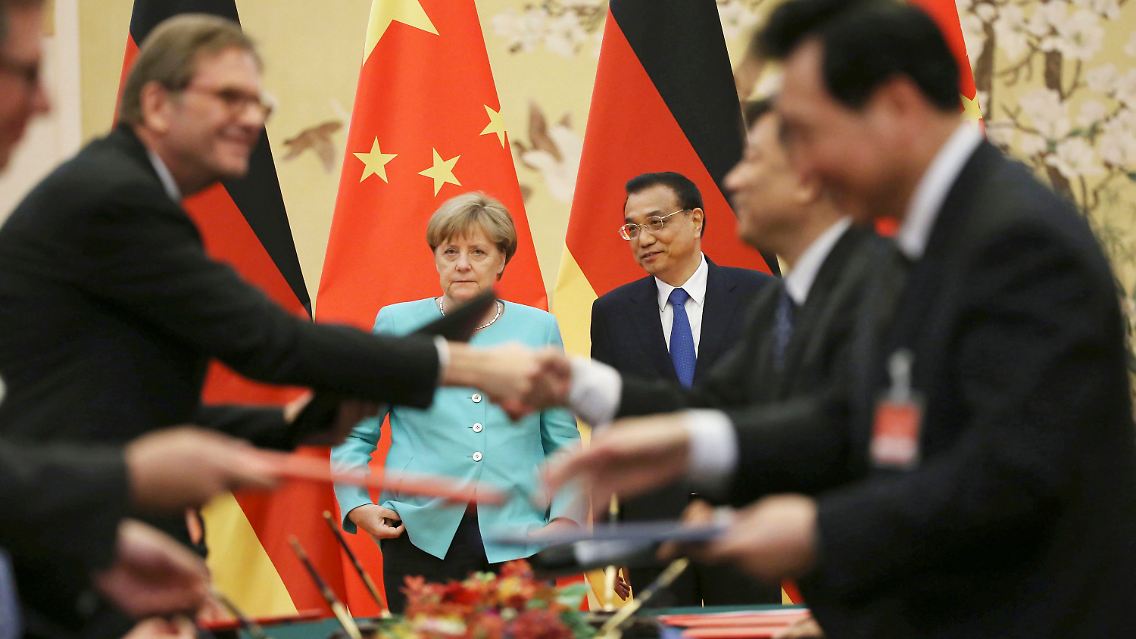

Mini-Merkel im Reich der Mitte Schließlich soll jemand unsere Autos kaufen

15.06.2016, 10:04 Uhr

(Foto: Christian Wilp)

Deutsche Unternehmer sind enttäuscht von den Geschäftspraktiken im Reich der Mitte. Doch die Wirtschaftsbeziehungen mit China sind zu wichtig, um es zum Konflikt kommen zu lassen - eine kniffelige Mission für Kanzlerin Merkel.

Die Mini-Merkel ist gut 25 Zentimeter groß. Haare, Hände, Hosenanzug: alles stimmig. Das Gesicht allerdings wirkt eher glatt und austauschbar. Jedenfalls nicht wie Merkels echtes. Dennoch freut sich die Bundeskanzlerin über das tönerne und binnen Minuten handgeformte Gastgeschenk der Chinesen in Shenyang. Merkel selbst hat ein sorgfältig verpacktes Schreibset aus deutscher Produktion mitgebracht. Man könnte sagen: Ein Akt der Gegenseitigkeit. Die Bundeskanzlerin würde etwas gestelzt von Reziprozität sprechen. Gemeint ist das Gleiche.

Reziprozität ist das Schlagwort dieser neunten China-Reise Merkels. "Wir erwarten Reziprozität auch auf der chinesischen Seite", sagt die Bundeskanzlerin. Doch je häufiger sie davon spricht, desto klarer wird auch: Die deutsch-chinesischen Beziehungen sind von einer Win-win-Situation weit entfernt. Während die Chinesen freien Zugang genießen zum europäischen Markt, müssen die westlichen Unternehmen Technologie transferieren und zwangsweise Joint Ventures eingehen. Einige Bereiche Chinas bleiben Ausländern komplett verschlossen. Das nervt.

Wie wichtig Reziprozität wäre, sieht die Bundeskanzlerin in Shenyang. Merkel kommt aus dem Staunen kaum heraus. Peking kennt sie. Das Tempo der Entwicklung wird in der Provinz deutlich. Die ehemalige Kohle- und Stahlhochburg im Nordosten Chinas, acht Millionen Einwohner groß, hat den Strukturwandel offenbar gepackt. Wo noch in den 1990er-Jahren nur Schornsteine standen, recken sich nun selbstbewusste 30-Stöcker in den Himmel. Nicht ein paar, sondern Hunderte entlang der Autobahn vom Flughafen bis ins Zentrum der Stadt.

Auf Gewinne in China will niemand verzichten

Man kann das positiv sehen. Man kann aber auch schwarzmalen. Manch ein deutscher Manager glaubt, hinter allem stecke ein langfristig aufgestellter Generalplan der Chinesen. Zunächst locke man Investoren ins Land. Dann besorge man sich deren Technologie, stelle mehr und mehr selbst her und trete schließlich weltweit in Konkurrenz zu den einstmals überlegenen Handelspartnern. Das Ziel sei es, den Westen plattzumachen.

Noch zuckt der Westen. China fordert aktuell den Status einer Marktwirtschaft. Vor 15 Jahren, beim Beitritt zur Welthandelsorganisation (WTO), war China dieser Status locker in Aussicht gestellt worden. Jetzt sieht man das in den europäischen Hauptstädten etwas enger. Der Status würde es fast unmöglich machen, Strafzölle gegen chinesische Produkte zu verhängen. Schon jetzt überschwemmt China den Rest der Welt mit Stahl. Und droht unverhohlen mit einem Handelskrieg. Der Status als Marktwirtschaft hat für Peking hohe symbolische Bedeutung.

Vor allem die Deutschen möchten auf eine Eskalation des Konflikts lieber verzichten. China garantiert nach wie vor hübsche Gewinne. Also versucht Merkel zu vermitteln. Den Status könnten die Chinesen bekommen, sofern es Schutzmechanismen für bestimmte Branchen gäbe. Noch ist nicht klar, ob man sich irgendwie einig werden wird.

Die Wanderarbeiter sind wieder weg

Wie sehr die Nerven blank liegen, zeigt das Beispiel Kuka. Der Augsburger Roboterbauer wird von dem chinesischen Klimaanlagen- und Hausgerätehersteller Midea umworben. Dieser möchte seine Anteile aufstocken und den Leuchtturm deutscher Spitzentechnologie gern ganz übernehmen. Das Wirtschaftsministerium versucht, das zu verhindern und sucht eilig nach deutschen Investoren. Pech nur, dass sich niemand rührt. Siemens-Chef Joe Kaeser sagt dazu im n-tv Interview: "Wenn wir Interesse gehabt hätten, hätten wir uns sicherlich schon länger damit befasst."

Man sieht: Wenn es nur einseitig Interesse gibt, wird es mit der Gegenseitigkeit schnell schwierig. Die Chinesen preisen gern ihr Modell. In Shenyang hat BMW den Strukturwandel mit einem neuen Werk nachhaltig unterstützt. Seit 2003 hat die BMW Brilliance Automotive Ltd., selbstredend ein deutsch-chinesisches Joint Venture, 1,3 Millionen Autos produziert. Darunter BMW 5er, BMW 3er, BMW X1 und BMW 2er. Sie alle tragen dazu bei, die Kassen in München weiter zu füllen - und die Straßen in Shenyang weiter zu verstopfen.

Merkel bekommt davon nichts mit. Für die Fahrzeugkolonne der Bundeskanzlerin werden die Magistralen abgeriegelt, freie Fahrt für freie Bürger. Die Provinzchinesen in Shenyang haben damit kein Problem. Sie stehen winkend am Straßenrand und filmen, was das Smartphone hergibt. Die Tour Merkels durch ihre Stadt, zigtausendfach auf die Speicherkarte gebannt.

Der Kommentar des Botschaftsvertreters trübt etwas die heitere Stimmung, die auch durch den Pressebus zu strömen beginnt. Wenn man genauer hinguckt, erkennt man, dass viele Baustellen stillstehen. Nichts bewegt sich, die Wanderarbeiter, sagt der Diplomat, sind längst wieder zurück in ihrem Dorf. Das alles sei eine Folge der abgebremsten Konjunktur.

Ein schwächelndes China aber ist auch nicht optimal. Schließlich soll jemand die deutschen Autos kaufen.

Quelle: ntv.de