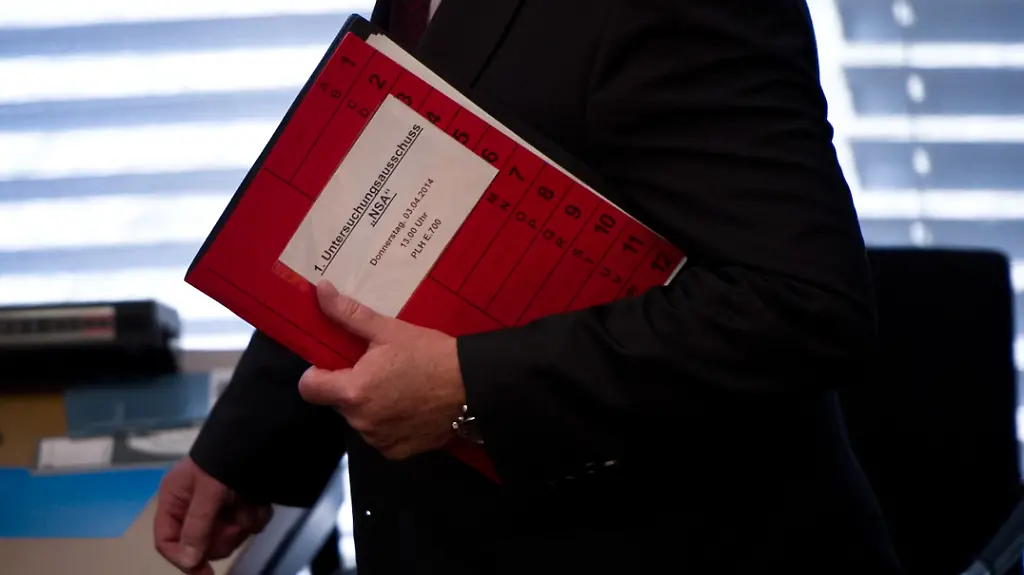

Doppelagenten in Deutschland"Sicher kann man nie sein"

Geheimhaltungsstufen, Sicherheitsüberprüfungen, Schutzstellen - Deutschland tut einiges, um zu verhindern, dass brisante Informationen in falsche Hände geraten. Spionageexperte André Hahn erklärt im Interview, wie diese Mechanismen funktionieren. Und wo ihre Grenzen liegen.

Geheimhaltungsstufen, Sicherheitsüberprüfungen, Schutzstellen - Deutschland tut einiges, um zu verhindern, dass brisante Informationen in falsche Hände geraten. Der Spionageexperte André Hahn von der Linken erklärt im Interview mit n-tv.de, wie diese Mechanismen funktionieren. Und wo ihre Grenzen liegen.

n-tv.de: In nur einer Woche hat der Verfassungsschutz zwei amerikanische Maulwürfe enttarnt. Lässt das darauf schließen, dass es noch viel mehr Spione in deutschen Behörden geben muss?

André Hahn: Das ist natürlich reine Spekulation. Aber es ist wohl nicht davon auszugehen, dass diese zwei die einzigen sind. Spionage und Doppelagenten gibt es, solange es Geheimdienste gibt. Den Versuch, Informationen auf geheime Weise zu bekommen, wenn man sie auf andere Weise vielleicht nicht bekommt, werden Staaten leider immer wieder unternehmen.

Und die Bundesregierung kann nichts dagegen tun?

Es gibt natürlich Sicherheitsüberprüfungen und verschiedene Geheimhaltungsstufen. Die höchste ist "Stufe 3". Dabei geht es um den Zugang zu streng geheimen Unterlagen. Und für Mitarbeiter, die damit in Berührung kommen, gibt es besonders intensive Prüfungen. Die führt in der Regel das Bundesamt für Verfassungsschutz durch. Dabei werden Freunde und Familienangehörige befragt, Nachbarn und so weiter. Auch die finanziellen Verhältnisse, die Lebenssituation werden unter die Lupe genommen. Man prüft, ob jemand eventuell erpressbar ist, ob er alkoholkrank, spielsüchtig oder anderweitig angreifbar sein könnte. Es geht sehr tief ins Persönliche. Solche Prüfungen dauern mehrere Monate bis hin zu einem Jahr. Doch ganz sicher kann man nie sein. Es gibt viele mögliche Anknüpfungspunkte, die sich ein geschickter Dienst zunutze machen kann.

Mussten auch die beiden Männer, die jetzt enttarnt wurden, eine derartige Prüfung über sich ergehen lassen?

Ich gehe fest davon aus, dass beide sicherheitsüberprüft waren und die Voraussetzungen der "Stufe 3" erfüllten.

Wie viele Menschen in Deutschland haben eigentlich das Privileg auf derartig sensible Daten zugreifen zu können?

Eine exakte Zahl kann ich Ihnen nicht nennen. Aber es sind mit Sicherheit einige Tausend. Schon allein, weil auch alle 631 Bundestagsabgeordneten Zugang zu streng geheimen Unterlagen haben. Hinzu kommen viele Beamte und Angestellte im Kanzleramt, im Auswärtigen Amt, in sämtlichen Bundes- und Landesministerien sowie natürlich die Beschäftigten bei den Diensten selbst, also beim BND, beim Verfassungsschutz und beim Militärischen Abschirmdienst.

Sie sprechen die Bundestagsabgeordneten an. Müssen auch die sich einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen?

Als Bundestagsabgeordnete sollen wir die Geheimdienste kontrollieren und nicht umgekehrt. Es wäre abenteuerlich, wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz die Abgeordneten durchchecken würde, um dann zu sagen: Der darf Akten einsehen und der nicht. Die Bundestagsabgeordneten gelten a priori als sicher. Sie haben Zugang zu diesen Daten, aber es gibt Regeln.

Wie sehen die aus?

Streng geheime Unterlagen bekommen wir nicht in die Hand, damit sie von niemandem kopiert werden können. Es gibt die sogenannte Geheimschutzstelle im Bundestag. Wir können dort Akteneinsicht beantragen. Sind neue Unterlagen eingegangen, bekommen wir eine Nachricht. Dann vereinbaren wir einen Termin. Beim Betreten der Geheimschutzstelle müssen wir uns in eine Liste eintragen, in der vermerkt ist, in welche Akte Einsicht gewährt wurde. In dem Raum sind immer mehrere Verwaltungsmitarbeiter, so dass es nicht möglich ist, irgendwelche Texte abzuschreiben oder auch heimlich Fotos zu machen. Nach der Einsicht landet die Akte sofort wieder in einem Safe.

Sie sind nicht nur Bundestagsabgeordneter, sondern auch Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste. Haben Sie damit weiter reichende Möglichkeiten zur Akteneinsicht?

Ich habe selbst einen Safe, der in Amtssprache offiziell Verwahrgelass genannt wird. Ich lagere darin eigene Dokumente für die Ausschussarbeit, die ich häufiger benötige. Außerdem gibt es die Möglichkeit, umfängliche Aktensammlungen auch direkt in den Räumen des BND oder des Verfassungsschutzes einzusehen. Allerdings sind auch da immer "Aufpasser" dabei.

Können Sie ein Beispiel nennen, was Sie in Ihrem Büro aufbewahren?

Zum Beispiel Organigramme oder Telefonlisten verschiedener Behörden, mit denen ich persönlich oder telefonisch Kontakt halten muss. Aber natürlich auch Aufzeichnungen aus geheimen Sitzungen. Die können natürlich nicht auf dem Schreibtisch liegen bleiben. Die liegen dann im Safe, zu dem nur ich Zugang habe.

Sie sagten es selbst: Allen Sicherheitsvorkehrungen zum Trotz, wirklich sicher kann man sich nie sein. Wie bewerten Sie die Reaktion der Bundesregierung auf die Enttarnung der beiden Maulwürfe? Reicht es, einen amerikanischen Topspion auszuweisen?

Die Ausweisung ist ein richtiger Schritt, aber der war längst überfällig. Die Snowden-Enthüllungen sind mehr als ein Jahr alt. Die Amerikaner machen ungeniert weiter wie bisher, und die Bundesregierung hat fast nichts dagegen unternommen. Wenn aus Einrichtungen der NSA in Deutschland Bürger und Unternehmen ausspioniert werden, muss gegebenenfalls auch die Staatsanwaltschaft einschreiten und solche Gebäude durchsuchen. Wir müssen der US-Administration klar machen, dass wir uns die flächendeckende Bespitzelung nicht länger bieten lassen. Damit muss endlich Schluss sein!

Glauben Sie wirklich, dass die US-Geheimdienste Rücksicht auf deutsche Befindlichkeiten nehmen?

Die Amerikaner haben aus wirtschaftlichen Gründen ein großes Interesse am Zustandekommen eines Freihandelsabkommen mit der EU. Beim derzeit völlig zerrütteten Vertrauensverhältnis kann man hierüber unmöglich weiterverhandeln. Wenn wir die Verhandlungen aussetzen, wird vielleicht auch der US-Präsident die Zielrichtung der Tätigkeit seiner Geheimdienste überdenken.

Haben sich die Geheimdienste nicht schon in hohem Maße verselbstständigt? Ist nicht selbst der Einfluss des US-Präsidenten zumindest kurzfristig begrenzt?

Das Geld für die Geheimdienste kommt letztlich vom Steuerzahler. In Deutschland sind das über 770 Millionen Euro im Jahr - für den Bundesnachrichtendienst, für den Verfassungsschutz und für den MAD. Bei den Amerikanern liegt der Betrag irgendwo bei 56 Milliarden Euro. Weil der BND im Vergleich dazu deutlich weniger Geld hat, kann er nur dort tätig werden, wo wirklich deutsche Interessen betroffen sind, nicht aber bei der Ausspähung der eigenen Bevölkerung oder der Spionage in Ländern, mit denen wir verbündet sind. Wenn die US-Dienste meinen, das tun zu müssen, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass Washington ihnen die Mittel drastisch kürzen sollte. Halb soviel Geld ermöglicht nur halb soviel Überwachung. Dann müssen sich auch die Amerikaner auf die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren. Die Geheimdienste haben sich in den USA zu einem Staat im Staate entwickelt. Das kann so nicht weitergehen.

Eines ist an dieser Debatte erstaunlich: Schon in der Vergangenheit flogen in Deutschland Spione auf. Früher sorgten die damaligen Bundesregierungen aber stets dafür, dass die Verantwortlichen möglichst unbemerkt außer Landes geschafft wurden. Was hat sich geändert? Warum ist die Empörung plötzlich so groß?

Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens: Im Normalfall bekommen die Amerikaner zu 98 Prozent die Informationen, die sie wollen - über offizielle Regierungskontakte und die Zusammenarbeit zwischen den Diensten. Es besteht überhaupt keine Notwendigkeit, in Deutschland Agenten anzuwerben. Deshalb wird das als großer Vertrauensbruch empfunden. Zweitens: Durch die Snowden-Enthüllungen sind viele Leute in Deutschland aufgewacht, was die Anfälligkeit ihrer Kommunikation und die Sicherheit ihrer Daten angeht. Die Bundesregierung, die gesetzlich verpflichtet ist, die Menschen in Deutschland vor Ausspähung zu schützen, hat bislang eher hilflos und unterwürfig agiert und wurde von den Amerikanern regelrecht vorgeführt. Die beiden aktuellen Spionagefälle haben das Fass zum Überlaufen gebracht und es gab jetzt einen gewissen Druck auf die Bundesregierung, zumindest so zu tun, als würde sie endlich etwas gegen die Spionage tun. Deshalb hat man die Ausweisung des für die Geheimdienste zuständigen Botschaftsmitarbeiters diesmal öffentlich gemacht. Doch nächste Woche wird ein neuer Gesandter aus den USA kommen, und schon allein das zeigt, das diese Maßnahme allein nicht ausreicht.

Mit André Hahn sprach Issio Ehrich