Auch Merkel hat keine Visionen Warum die Deutschen Helmut Schmidt lieben

11.12.2013, 16:12 Uhr

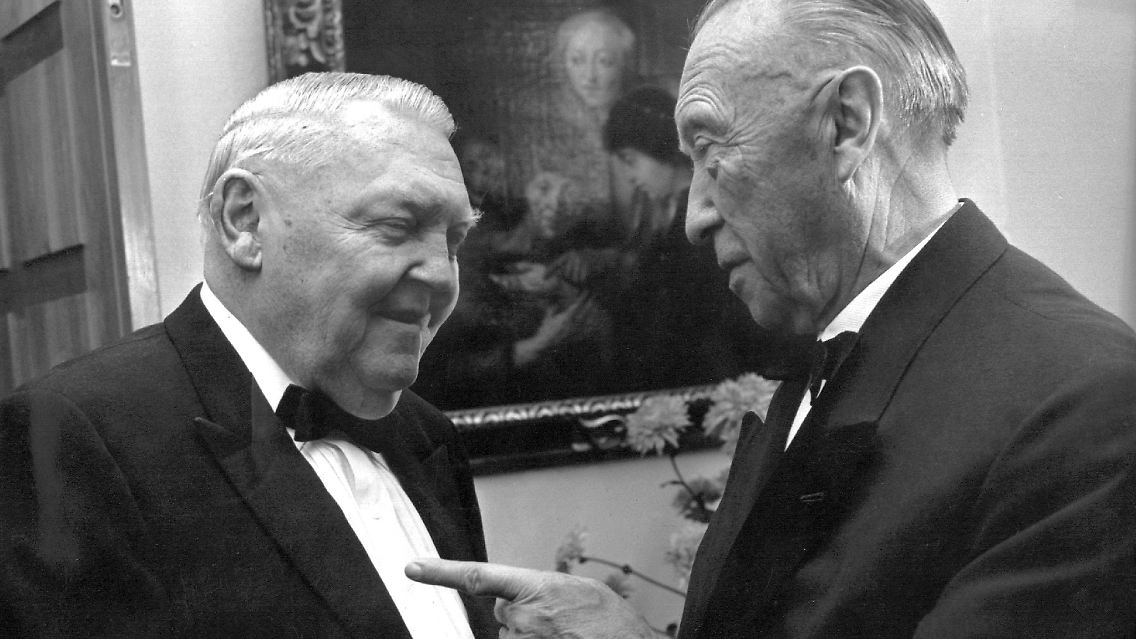

Wird sie einmal so beliebt sein wie er? Helmut Schmidt und Angela Merkel.

(Foto: Reuters)

Jeder vierte Deutsche hält Helmut Schmidt für den bedeutendsten Regierungschef in der Geschichte der Bundesrepublik. Gut möglich, dass Merkel in 20 Jahren genauso beliebt ist.

Die Kanzlerschaft von Helmut Schmidt eint viel mit der von Angela Merkel. Der heute 94 Jahre alte Sozialdemokrat sagte einmal: "Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen." Ein Satz, der auch zur Vorsitzenden der CDU passt. Die Amtszeiten beider prägt das Krisenmanagement, nicht der große Bruch, geschweige denn ein Neuanfang.

Die Deutschen schätzen die Bedeutung des Altkanzlers und seiner Nachfolgerin trotzdem gänzlich verschieden ein. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa zufolge halten 25 Prozent der Befragten den qualmenden Hamburger für den bedeutendsten Kanzler in der deutschen Geschichte. Über Merkel denken das nur 6 Prozent. Was hat es mit Schmidts Popularität auf sich? Und was unterscheidet ihn von Merkel?

Es gab Bedeutendere

Viele Kanzler in der Geschichte der Bundesrepublik bewegten, nüchtern betrachtet, mehr als Schmidt. Konrad Adenauer gab die Richtung vor, in die sich die neu gegründete Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg bewegte. Er erklärte die Soziale Marktwirtschaft zur neuen Ordnung. Ihn halten aber nur 23 Prozent der Deutschen für den bedeutendsten Kanzler. Willy Brandt, der mit seiner Ostpolitik die Versöhnung mit den sozialistischen Nachbarn ermöglichte, das Wahlalter absenkte und so tatsächlich mehr Demokratie wagte, halten nur 18 Prozent für den bedeutendsten Regierungschef. Bei Kohl, der die Wiedervereinigung gestaltete und ohne den es heute wohl keinen Euro gäbe, sind es 17 Prozent.

Schmidt stellte seine erste Regierugserklärung dagegen unter das Motto "Kontinuität und Konzentration". In kleinen Schritten führte er Brandts Vision lediglich fort. Wofür Schmidt politisch in Erinnerung bleibt, ist der umstrittene Nato-Doppelbeschluss, sein Versuch eine Eskalation des Kalten Krieges zu verhindern. Auch sein Kampf gegen die RAF gehört dazu. Weil er die "Landshut" in Mogadishu erfolgreich stürmen ließ, avancierte er zum großen Macher. Seine Politik allerdings war stets die der Bestandssicherung, nicht die der Reform.

Ganz ähnlich verhält es sich bei Kanzlerin Merkel. Sie gilt zwar nicht als großer Macher, aber als Mutter der Nation. Ihre Landshut ist die Euro-Krise. Mehr reaktiv als vorausschauend gelingt es ihr, Deutschlands Wohlstand zu sichern, während es in Staaten wie Griechenland und Spanien kracht.

Sicherheit statt Wagnis

Dass die Deutschen Schmidt größere Wertschätzung entgegen bringen als einem Brandt, Kohl oder Adenauer lässt sich durch ihr großes Bedürfnis nach dem Konservatorischem erklären. Sicherheit statt Wagnis – so die Devise. Studien zu den Ängsten der Deutschen belegen, dass die Sorgen der Bürger vor allem um ihre wirtschaftliche und soziale Besitzstandswahrung kreisen.

Natürlich hängt die Wertschätzung Schmidts auch damit zusammen, dass er noch immer präsent ist in der Tagespolitik – mal auf einer Podiumsdiskussion, mal bei Auftritten im Fernsehen und lange wöchentlich in der "Zeit"-Serie "Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt". Spricht er vom "Raubtierkapitalismus", finden seine Worte noch immer Gehör. In der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" hieß es vor einigen Jahren noch, Schmidt habe "lebenslange Richtlinienkompetenz".

In guter Erinnerung

Schmidts Popularitätsvorsprung vor Merkel hat damit allerdings wenig zu tun. Der Unterschied ist womöglich eher eine Frage der Zeit. Zu Merkel fehlt den Deutschen schlicht noch die Distanz. Auch Schmidt war zu Amtszeiten bei Weitem nicht derart beliebt, wie er es heute ist. Die Menschen erinnern sich an seine Amtszeit als eine Zeit, in der es ihnen im Grunde gut ging. Die umstrittenen Entscheidungen, die Schmidt fällte, sind in Vergessenheit geraten.

Gut möglich, dass sich die Menschen in 20 Jahren auch an Angela Merkels Amtszeit als eine Zeit erinnern, in denen es ihnen im Grunde gut ging. Vielleicht nehmen die Deutschen ihre Worte dann auch nicht mehr als bevormundende "Lego-Sprache" wahr, wie es kürzlich der Historiker Timothy Garton Ash beschrieb. Vielleicht geben auch ihre Worte ihnen eines Tages die Gewissheit, dass da mal jemand war, der ihnen Sicherheit und Beständigkeit beschert hat.

Quelle: ntv.de