"Der amerikanische Schindler" Wie Varian Fry Europas Künstler rettete

17.09.2017, 11:32 Uhr

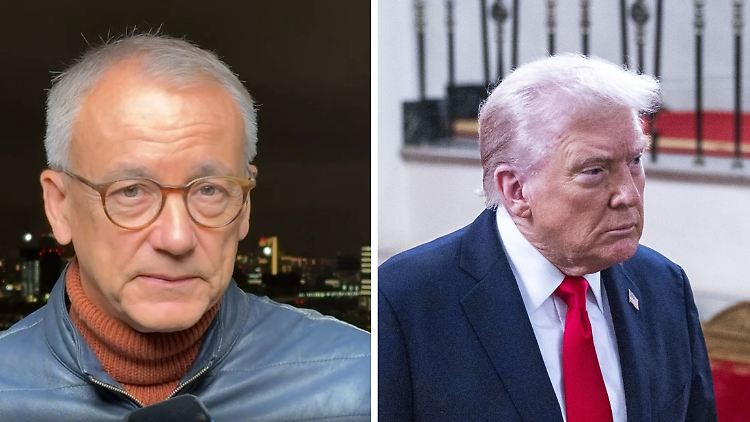

Varian Fry rettete mehr als 2000 Menschen das Leben - dann wurde er vergessen.

(Foto: Courtesy of Yad Vashem)

Der US-Amerikaner Varian Fry ermöglichte Anfang der 40er-Jahre in Frankreich Tausenden Menschen die Flucht vor den Nazis. Berühmte Künstler waren darunter: Anna Seghers, Heinrich Mann und Marc Chagall. Trotzdem geriet Fry in Vergessenheit.

3000 Dollar, eine Empfehlung von Präsidentengattin Eleanor Roosevelt und eine Liste mit 200 Namen. Mehr hatte Varian Fry nicht, als er im August 1940 nach Marseille kam. Seine Aufgabe: Menschen retten, vor allem jene von der Liste. Und Tausende mehr, die sich in der Metropole drängten, auf der Flucht vor der Wehrmacht, vor Gestapo und französischer Polizei.

All die Menschen wollten aus Frankreich entkommen, das die deutsche Armee in nur wenigen Wochen überrannt hatte. Nach der Eroberung von Paris hatte sich ein großer Flüchtlingstreck nach Süden aufgemacht, nach Vichy-Frankreich, dem nicht besetzten Teil des Landes, in dem jedoch eine autoritäre Regierung herrschte, die mit den Nationalsozialisten kollaborierte.

Unter den Flüchtenden waren viele Juden, aber auch Politiker, Linke und andere Gegner der Nazis, denen Internierung, Konzentrationslager und Tod drohten. Die Lage in Marseille war dramatisch. Zehntausende Menschen säumten die Straßen, drängten sich in den Hotels und am Hafen, wo sie eines der letzten Schiffe besteigen wollten, die sie etwa nach Martinique brachten oder nach Spanien, von wo es nach Portugal und weiter in die USA gehen sollte. Für die meisten bestand keine Hoffnung.

Inmitten dieses Chaos richtete sich Fry in einem kleinen Hotelzimmer ein und begann mit der Arbeit. Er war im Auftrag des US-amerikanischen Emergency Rescue Committees (ERC) hier und sollte vor allem Intellektuelle, Schriftsteller, Wissenschaftler und Künstler vor den Fängen der Gestapo retten. Eilig hatte man eine Liste erstellt mit Menschen, die besonders gefährdet waren. Die Gestapo machte Jagd auf sie, um sie nach Deutschland zu deportieren - und das Vichy-Regime war laut Waffenstillstand verpflichtet, gesuchte Personen auszuliefern.

Auch das US-Außenamt legt Steine in den Weg

Mithilfe von Geld, Not-Visa für die USA und Pässen sollte Fry die Flucht organisieren. Der Journalist, vor 110 Jahren in New York geboren, hatte schon in den 30ern über die Repressionen gegen Juden in Deutschland geschrieben, nachdem er sie 1935 als Auslandskorrespondent in Berlin erlebt hatte. Fortan sammelte er Spenden und engagierte sich beim ERC. Zudem sprach der Harvard-Absolvent Deutsch und Französisch, was unerlässlich war, um sich vor Ort zurechtzufinden.

Die Rettung war freilich einfacher gesagt als getan. Schon kurz nach Frys Ankunft in Marseille bildeten sich Schlangen von Hilfesuchenden vor seinem Hotelzimmer - was sogleich die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zog. Unmöglich konnte er alle mit gültigen Papieren versorgen. Er hatte zwar einige Visa in der Tasche, konnte weitere beantragen, doch das reichte beileibe nicht. Zumal die US-Botschaft in Vichy und das Außenamt in Washington keinesfalls gewillt waren, allen Wünschen nach Dokumenten nachzukommen. Ab 1941 verschärfte man sogar die Einreisebestimmungen. Die Vorurteile vor allem gegen Intellektuelle, Linke und Kommunisten waren groß. Notgedrungen ließ Fry bald schon Dokumente fälschen.

Auch sonst war die Fluchthilfe äußerst schwierig: Diejenigen, die Fry retten sollte, mussten ausfindig gemacht werden, sie mussten überzeugt werden, den harten und gefährlichen Weg über die Pyrenäen nach Spanien anzutreten, von dort nach Portugal, wo sie auf einen freien Platz auf einem Passagierdampfer hoffen mussten. Und die Zeit drängte, die Schlinge zog sich zu, man musste kreativ sein: Manch einen Flüchtling versteckte man in der Villa, in die man inzwischen umgezogen war, bevor er außer Landes geschmuggelt wurde. Lion Feuchtwanger wurde in Frauenkleidern aus einem Internierungslager geholt, bevor er zu Fuß über die Pyrenäen fliehen konnte. Andere versuchten, verkleidet als Weinbauern die Grenze zu überschreiten.

Die Ehrung kommt erst nach dem Tod

Andererseits konnte sich Fry aber auch auf seine Mitarbeiter verlassen und auf ein großes Untergrundnetz aus Unterstützern und Widerstandskämpfern. Die wohlhabende Erbin Mary Jayne Gold war ebenso darunter wie Miriam Davenport, der spätere Wirtschaftswissenschaftler Albert O. Hirschman und der Passfälscher Bil Spira. Lisa Fittko und ihr Mann Hansi brachten Tausende Menschen illegal über die Pyrenäen. Hiram Bingham IV, US-Vizekonsul in Marseille, stellte Fry schließlich persönlich Tausende Visa aus - sowohl legale, als auch illegale.

Nicht nur der schmale Grat zwischen legalen und illegalen Aktionen wurde Fry schließlich zum Verhängnis. Dem US-Außenamt war er längst ein Dorn im Auge. So wurde er im September 1941 aus Frankreich ausgewiesen. Ursprünglich hatte er drei Wochen dort bleiben sollen. Am Ende waren es 13 Monate. In dieser Zeit ermöglichte er mehr als 2000 Menschen die Flucht, manche sprechen von bis zu 3500 Menschen. Darunter waren etwa die Philosophin Hannah Arendt, die Schriftsteller Anna Seghers, Heinrich Mann und Lion Feuchtwanger, die Künstler Max Ernst, Marc Chagall und Marcel Duchamp oder auch Claude Lévi-Strauss.

Nach seiner Rückkehr in die USA schrieb Fry bereits 1942 über die systematische Ermordung der Juden durch die Nationalsozialisten - was jedoch kaum wahrgenommen wurde. Gleichzeitig übte er scharfe Kritik an der Einwanderungspolitik der USA, die sich zunehmend abschottete. Kurz nach Kriegsende folgte die Autobiografie "Auslieferung auf Verlangen" über seine Zeit in Frankreich. Trotzdem geriet Fry schnell in Vergessenheit. Er arbeitete wieder als Journalist, als Werbetexter und in der Filmwirtschaft. Am 13. September 1967 starb er mit nur 59 Jahren an einer Gehirnblutung.

Kurz vor seinem Tod hatte ihn Frankreich noch in die Ehrenlegion aufgenommen. Weitere Ehrungen ließen lange auf sich warten: 1994 ernannte ihn die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zum Gerechten unter den Völkern, als ersten US-Bürger überhaupt. Er stand im Mittelpunkt der Doku "Der amerikanische Schindler" und eines Spielfilms. Der Platz vor dem US-Konsulat in Marseille wurde 2002 nach ihm benannt, 2005 folgte eine Straße am Berliner Potsdamer Platz. 2007 schließlich wurde er zu seinem 100. Geburtstag auch vom US-Kongress geehrt. Immerhin wird so endlich an einen Mann erinnert, dessen Beitrag zur Rettung der europäischen Kultur unschätzbar ist.

Quelle: ntv.de