"Schickt sie zurück ins Mittelmeer" Woher kommt der Hass?

30.09.2015, 17:32 Uhr

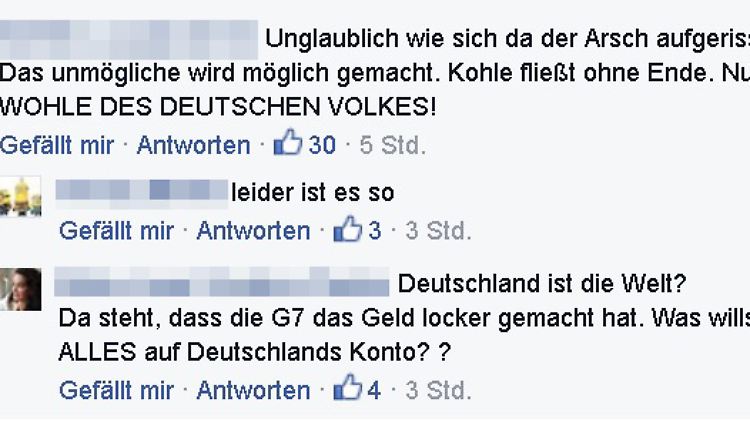

Verlauf einer Diskussion zum Thema Flüchtlinge auf der Facebook-Seite von n-tv.

(Foto: screenshot/www.facebook.com)

Hasskommentare bei Facebook und in Mails an n-tv.de: In puncto Aggressivität kennen die Diskussionen in der Flüchtlingskrise keine Grenzen. Ein Kommunikationswissenschaftler erklärt, woran das liegt.

Seit Beginn der Flüchtlingskrise gibt es immer mehr Hasskommentare im Internet. Nicht nur bei Facebook machen Nutzer ihrem Unmut über die Flüchtlingspolitik Luft. Auch "Marhaba - Ankommen in Deutschland", das neue arabische Videoangebot von n-tv, zieht ausländerfeindliche Reaktionen nach sich. Im Leserpostfach unserer Redaktion sammeln sich Zuschriften in diesem Ton:

"Sowas wie dieser Drecksjournalismus hat hier nichts zu suchen. Ich werde das verbreiten und passt nur gut auf, wenn das mal Bürgerkrieg gibt. Überall kocht es hoch und dieser Sender, der offenbar von Neutralität keine Ahnung mehr hat, macht so einen Mist? Es wird sicher viele Leute geben, die sich das merken. Schuld am Rechtsruck ist derartig minderwertige, gelenkte Berichterstattung."

n-tv.de hat sich mit dem Kommunikationswissenschaftler Joachim Trebbe über das Thema unterhalten.

Warum geht es bei Diskussionen im Internet so aggressiv zu?

Joachim Trebbe: Menschen tun im Internet schneller extreme Meinungen kund. Lange Zeit gab es redaktionelle Gatekeeper, die Veröffentlichungsschranken hochgehalten haben. Nach der Devise: Wir bestimmen, was in der Zeitung steht, welche Zitate abgedruckt werden und welche nicht. Durch Internetplattformen und soziale Medien gibt es jetzt eine Umgehungsstraße um konventionelle Massenmedien herum. Emotionalisierte, unüberlegte und spontane Meinungsäußerungen können ungefiltert veröffentlicht werden. Es gibt ja den Tipp, auf schlechte Nachrichten oder E-Mails nicht sofort zu antworten, sondern sich das erst einmal durch den Kopf gehen lassen. Aber Facebook legt die Schwelle so niedrig, dass Leute Emotionen aussprechen, die sie einen Tag später nicht mehr äußern würden.

Wo endet denn Meinungsfreiheit?

Der Raum zwischen Meinungsfreiheit und Volksverhetzung ist groß, dazwischen befindet sich noch der Tatbestand der Beleidigung. Wenn eine Staatsanwaltschaft bei Facebook auf eine gesetzeswidrige Aussage stößt, wird genauso ermittelt, wie wenn die Person auf einer öffentlichen Veranstaltung ein Plakat hochhält. Wenn jemand die Menschen, die die Flüchtlinge willkommen heißen, als Teddybärwerfer bezeichnet, ist das aber sicherlich noch keine Beleidigung, sondern ein ironischer Unterton. Keine Grenzüberschreitung ist es, wenn man anderer Meinung als Frau Merkel ist oder wenn man schreibt, dass zu wenige oder zu viele Flüchtlinge in Deutschland sind. Da muss Meinungsfreiheit gelten. Die Grenze liegt da, wo die persönliche Integrität einer Person überschritten wird. Wenn man Dinge unterstellt, die ihren Ruf zerstören, verleumderisch sind oder diskriminieren. Kriminell wird es, wenn etwa zur Gewalt gegen Flüchtlinge aufgerufen wird.

Warum verstehen sich viele Kritiker der aktuellen Flüchtlingspolitik als "das Volk"?

Wir haben das schon bei Pegida gesehen. Viele Leute, die die Flüchtlings- und Einwanderungspolitik kritisch sehen, nehmen sich als schweigende Mehrheit wahr. Sie haben das Gefühl, sie werden von einer kleinen, sie regierenden Elite dominiert. In den entsprechenden Medien und Organisationen kommen sie nicht zu Wort. Deshalb nutzen sie öffentliche Plattformen, um sagen zu können, was sie denken.

Wo versagt Facebook?

Bei Facebook gibt es die Besonderheit, dass Kommentare in der Regel nicht moderiert werden. Facebook hat den amerikanischen Ethos, dass Meinungsfreiheit sehr weit ausgelegt wird – bis an die Grenze der Beleidigung. Dazu kommt: Bestimmte Berichterstattungsgegenstände können bisher nicht negativ bewertet werden. Wenn über tote Flüchtlinge berichtet wird, brauch ich keinen Like-, sondern eher einen Dislike-Button. Man muss auch Nicht-Einverständnis, Ablehnung und Kritik äußern können. Es ist ja nicht immer alles rosig.

Gibt es so etwas wie eine Skala für Kommentare bei Facebook?

Die erste Stufe sind subjektive Bewertungen, die relativ sachlich sind und zum Beispiel Frau Merkel oder die Flüchtlingspolitik kritisieren. Ein Beispiel: "So liebe Frau Merkel und all die Teddybärenwerfer von gestern. Jetzt erzählt bitte mal unseren Kindern, was hier auf Sie zukommen wird. Fahrlässig und unnötig ist unser schönes Land und Leben kaputtgemacht worden." Die zweite Stufe sind Bemerkungen, die etwas zynisch, ironisch oder sarkastisch überhöhen. Zum Beispiel dieser Kommentar: "Flüchtlinge gewalttätig? NEIN!!! Das sind doch alles ausgebildete Personen mit Englischkenntnissen." Diese Äußerungen sind in der Regel auch noch okay, aber das Problem ist: Verschriftlich wird Ironie oft nicht verstanden.

Und Stufe drei?

Das geht über die Meinungsäußerung hinaus, etwa durch eine zulässige Verallgemeinerung oder das Schlechtreden von bestimmten Menschengruppen. Das gilt etwa für den Kommentar: "Als nächstes werden deutsche arbeitslose verpflichtet denen den Dreck an den Erstaufnahmeeinrichtungen weg zu machen, dort schaut es aus wie auf einer Müllhalde."

Ist das die höchste Stufe?

Nein. Die unterste Sprosse der Leiter sind rein emotionale Äußerungen, die unsachlich sind, jemanden beschimpfen oder körperliche Gewalt androhen. Zwei Beispiele: "N-TV hetze! Ihr seid so erbärmlich. Bezahlte Propagandascheiße, lässt es stecken. Was ist denn ständig mit den linken Faschisten?" Oder: "Schickt sie zurück ins Mittelmeer, früher wäre man anders mit solchen Menschen umgesprungen."

Wo liegt die Grenze?

Das ist schwierig. Bei moralisch hoch aufgeladenen Themen wird das Wort 'Hasskommentar' oft inflationär gebraucht. Nicht jede negative Meinung ist ein Hasskommentar. Es muss erlaubt sein, mit drastischen Worten, Ironie und Überhöhung zu sagen, was man nicht gut findet. In der "Aufschrei"-Debatte wurde Rainer Brüderle als geiler alter Sack bezeichnet. Trotzdem gab es keine Diskussionen über Hasskommentare, das galt damals als wohlfeile Empörung über diesen übergriffigen Menschen.

Mit Joachim Trebbe sprach Christian Rothenberg

Quelle: ntv.de