Bedingungsloses Grundeinkommen "Es geht nicht um Geld, sondern um Macht"

05.06.2016, 08:13 Uhr

Die Utopie vom selbstbestimmten Leben - wird sie eines Tages wahr?

(Foto: youtube/buchtrailer/Was fehlt, wenn alles da ist?)

Die Schweizer stimmen darüber ab, ob das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) eingeführt werden soll. Befürworter argumentieren: Das Grundeinkommen bringe Bürgern Freiheit und nehme Existenzängste. Und warum gibt es dann Zweifler? Weil wir in einer gewissen Schizophrenie gegenüber unseren eigenen Idealen leben, sagt BGE-Aktivist Philip Kovce im Gespräch mit n-tv.de.

n-tv.de: Es ist soweit. Die Schweizer stimmen über das bedingungslose Grundeinkommen ab. Was wird sich jetzt ändern?

Philip Kovce: Es ist ein Tag, der nicht nur für die Schweiz von großer Bedeutung ist. Er wird Ausgangspunkt für viele weitere Grundeinkommensdiskussionen sein. In der Schweiz wird diesmal noch keine Mehrheit das Grundeinkommen befürworten, doch das Thema ist auf dem Tisch und wird es auch noch länger bleiben.

Aktuellen Umfragen zufolge will nur jeder Vierte dafür stimmen. Werden die Eidgenossen Sie enttäuschen?

Ganz und gar nicht. Die Volksinitiative hat dazu geführt, dass erstmals eine liberale Demokratie über die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens abstimmt. Andere wichtige demokratische Errungenschaften, welche die Schweiz etabliert hat, haben auch mehrere Volksabstimmungen benötigt – und naturgemäß hat es die erste Volksabstimmung immer am schwierigsten. Ihre Ausstrahlung ist allerdings am größten. Das Ziel war es, eine Kampagne zu gestalten, die den Fragen des Grundeinkommens Gewicht verleiht – in der Schweiz und darüber hinaus. Das ist uns gelungen und hat die Debatte weltweit befördert.

Der deutsche Philosoph ist ein Vordenker der Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen, über das die Schweizer am 5. Juni abstimmen. Letztes Jahr veröffentlichte er mit dem Basler Unternehmer Daniel Häni das Buch "Was fehlt, wenn alles da ist?". Kovce ist freier Autor, forscht am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Philosophie der Universität Witten/Herdecke sowie am Basler Philosophicum und gehört dem Think Tank 30 des Club of Rome an.

Ohne Fleiß kein Preis! Erwerbsstreben war und ist in den meisten Köpfen heilige Pflicht. Ist unsere Gesellschaft einfach nicht darauf vorbereitet, weil wir in unseren Köpfen Erwerbstätigkeit nicht vom Einkommen trennen können?

Wir bleiben heute hinter unseren eigenen Idealen zurück. Eigentlich sind wir seit der Aufklärung bereit, niemanden mehr verhungern zu lassen. Gleichwohl haben wir ein Sozialrecht entwickelt, das sich als Strafrecht aufspielt und verfassungswidrig die Existenz vieler Menschen gefährdet. Wir leben mit den moralischen und ökonomischen Möglichkeiten, die Würde jedes Einzelnen zu achten und seine Existenz zu sichern, und dennoch glauben wir, wir würden dann am besten arbeiten, wenn der Zwang am größten ist. Wenn wir Arbeit nicht mehr als Disziplinierungsmaßnahme, sondern als Freiheitsmöglichkeit begreifen, dann stehen wir unseren eigenen Idealen und der Zukunft nicht länger im Weg.

Kritiker behaupten, das alles sei nicht finanzierbar, der Mensch von Natur aus ein Faulpelz …

Das ist Unsinn. Wir werden faul, wenn die Verhältnisse faul sind. Wir arbeiten umso besser, je selbstbestimmter wir tätig sind. Dafür schafft das Grundeinkommen eine Grundlage. Wir müssten schon ziemlich phantasielos sein, wenn wir die Finanzierung unter diesen Bedingungen nicht gewährleisten können.

Wovor fürchten sich die Grundeinkommensgegner denn dann?

Das Grundeinkommen forciert eine Machtumverteilung. Es verhindert Fremdbestimmung und ermächtigt jeden Einzelnen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Die Angst davor lässt das Grundeinkommen als unattraktiv, ja sogar gefährlich für jene erscheinen, die von den herrschenden Machtverhältnissen profitieren.

Ob 3-D-Drucker, selbstfahrende Autos oder unbemannte Drohnen… Die digitale Revolution und die Suche nach künstlicher Intelligenz werden unsere Arbeitswelt nachhaltig verändern, dass die Gesellschaft sich irgendwann sowieso neu erfinden muss.

Das pragmatische Argument für ein Grundeinkommen lautet, dass wir durch die Automatisierung zwar weiterhin Konsumenten, aber immer weniger Kaufkraft haben werden. So sehr dieses Argument auch einleuchtet, so wichtig ist es, sich nicht allein darauf abzustützen – denn es führt dazu, dass wir den moralischen Fragen ausweichen. Gegenüber dem angeblich zwangsläufigen technologischen Fortschritt verhalten wir uns ganz anders als gegenüber einer politischen Entscheidung, die wir frei treffen können. Von daher erachte ich es als wichtig, über das Grundeinkommen nachzudenken, solange es noch eine Innovation und keine Notlösung darstellt. Wenn wir heute Innovationen verschlafen, dann werden wir morgen auf Notlösungen angewiesen sein, die immer die schlechteren Lösungen sind.

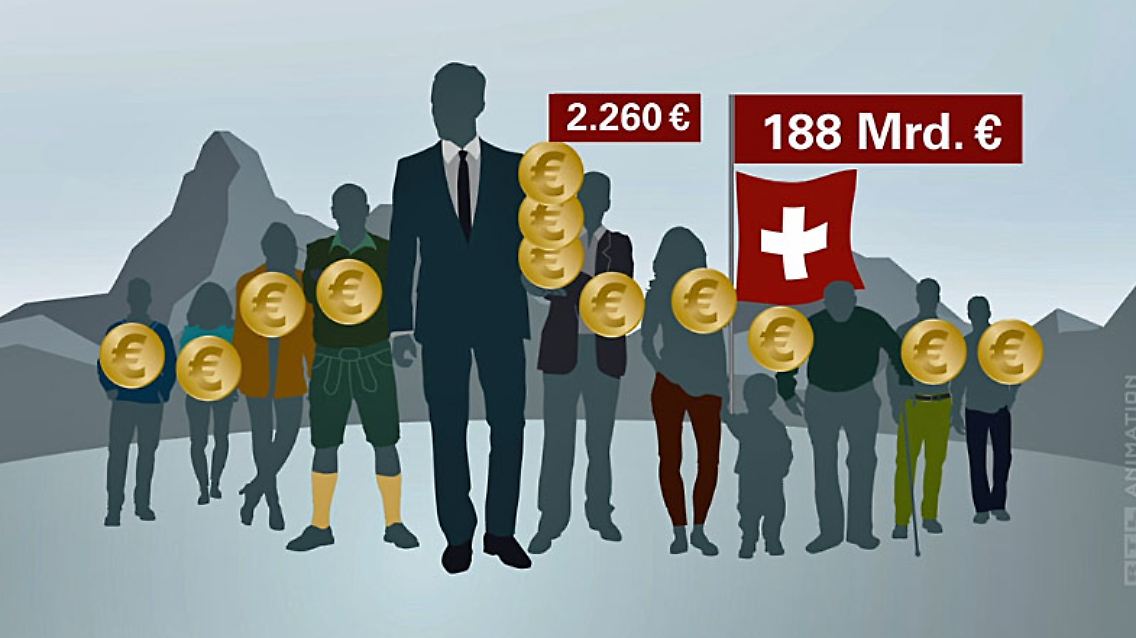

2500 Franken für jeden – das klingt nach Schlaraffenland. Müssen die Schweizer dann nicht mit einem gewaltigen Flüchtlingsansturm rechnen?

Das Grundeinkommen ist migrationsneutral. Es berührt die Ein- und Auswanderungsgesetzgebung nicht. Allerdings führt dieses Argument nicht weit, wenn jemand tatsächlich befürchtet, von fremden Horden überrannt zu werden. Dagegen hilft nur ein Gedankenexperiment: Stellen Sie sich mal vor, es wollten wirklich alle sieben Milliarden Menschen, die derzeit auf diesem Planeten leben, in die Schweiz einwandern. Wie wäre das? Das ginge natürlich nicht! Wenn also nicht alle sieben Milliarden Menschen in die Schweiz kommen können, dann könnte doch immerhin das Grundeinkommen zu ihnen kommen. In Sachen Grundeinkommen besteht kein Urheberrecht. Die Idee ist frei verfügbar. Womöglich wird das nächste Schweizer Exportprodukt neben Käse, Schokolade und Uhren eine gute Idee.

Mit Philip Kovce sprach Diana Sierpinski

Quelle: ntv.de