Von Spätdiagnosen, Stigma und Hoffnung"Wenn Corona ein Taschenrechner ist, dann ist HIV eine Großrechenanlage"

In Deutschland nehmen die HIV-Neudiagnosen wieder zu - und das, obwohl Prävention, Therapie und Wissen über das Virus heute besser sind als je zuvor. Woran liegt das? Welche Rolle spielen Migration, politische Polarisierung und blinde Flecken in der Aufklärung? Und gleichzeitig: Wie weit ist die Forschung wirklich bei Heilung und Impfung? Im Gespräch mit ntv.de erklärt Norbert H. Brockmeyer, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten und DSTIG-Präsident, was hinter den aktuellen Trends steckt, warum gerade heterosexuelle Menschen seltener getestet werden - und weshalb die Wissenschaft trotz aller Rückschläge an einem Wendepunkt stehen könnte.

ntv.de: Herr Brockmeyer, wie erklären Sie sich den erneuten Anstieg der HIV-Infektionen - trotz gut verfügbarer Therapie und jahrzehntelanger Präventionsarbeit?

Norbert H. Brockmeyer: Wir sehen tatsächlich seit zwei, drei Jahren einen Anstieg der Neudiagnosen. Das sind nicht zwingend neue Infektionen - viele dieser Diagnosen hängen mit Menschen aus Osteuropa zusammen, insbesondere aus der Ukraine. Dort ist die Durchseuchung mit HIV deutlich höher als bei uns. Und viele, die nach Deutschland kamen, hatten bereits eine bekannte Infektion, die hier aber erneut als Neudiagnose gezählt wird.

Sind die steigenden Fallzahlen also allein auf Migration zurückzuführen?

Nicht ausschließlich. Denn auch unabhängig davon sehen wir einen Trend nach oben, etwa bei Neudiagnosen bei heterosexuellen Personen, insbesondere auch bei Frauen. Noch bewegen sich die Zahlen im moderaten Bereich, aber das heißt nicht, dass wir nicht wachsam sein müssen. Je länger eine Infektion unentdeckt bleibt, desto höher ist die Viruslast und das Risiko der Weitergabe. Und gerade bei heterosexuellen Menschen wird HIV meist deutlich später diagnostiziert als bei Männern, die Sex mit Männern haben (MSM).

Bedeutet das, dass MSM ein größeres Bewusstsein haben und sich häufiger testen lassen?

Insgesamt ja. Männer, die Sex mit Männern haben, haben in der Regel ein ausgeprägteres Risikobewusstsein. Bei Heterosexuellen liegt die Rate an Spätdiagnosen bei 50 Prozent. Somit müssen wir davon ausgehen, dass wir eine große Zahl an mit HIV infizierten Menschen haben, die es nicht wissen. Und das ist das größte Risiko. Denn im Gegensatz dazu sind alle Patienten, bei denen die Infektion bekannt ist und diese behandelt wird, zu 98 Prozent aufgrund der hervorragenden Therapiemöglichkeiten nicht infektiös.

Wird denn genug Aufklärung geleistet?

Die Präventionsarbeit ist leider in den vergangenen Jahren etwas zurückgegangen. Hier brauchen wir wieder deutlich stärkere Maßnahmen. Und das gilt nicht nur für HIV, sondern auch für andere sexuell übertragbare Krankheiten. Bei Syphilis hatten wir zuletzt einen Anstieg um über zehn Prozent, ebenfalls bei heterosexuellen Personen und Frauen. Ähnlich sieht es bei Gonokokken-Infektionen aus, wo wir zusätzlich noch das Problem der Resistenzentwicklung haben, die sehr ausgeprägt ist.

Welche Maßnahmen wären nötig?

Wir brauchen mehr Präventionsangebote, mehr Testmöglichkeiten und Therapie-Kapazitäten. Auch Vorsorge, also die Präexpositionsprophylaxe (PrEP), ist entscheidend: Als Tablette verhindert sie Infektionen mit rund 99 Prozent Wirksamkeit, als Spritze fast 100 Prozent. Aber das Angebot reicht nicht - weder auf dem Land noch in Großstädten wie Berlin. Frauen fühlen sich von dem Aufklärungsangebot, das eher auf Männer zugeschnitten ist, zudem kaum angesprochen, ebenso wenig trans Personen. Das müssen wir gezielt ändern.

Ist die öffentliche Wahrnehmung von HIV vielleicht auch etwas leichtfertig geworden? Nach dem Motto "HIV ist doch heute nicht mehr so schlimm"?

Ja, das sehe ich auch so. In der Berichterstattung wird viel über Afrika, Asien oder Südamerika gesprochen, aber kaum über Deutschland, obwohl hier die Infektionszahlen wieder leicht steigen. Die Botschaft "HIV ist behandelbar" stimmt, aber sie darf nicht dazu führen, dass das Bewusstsein verloren geht. Entscheidend bleibt: Infektionen müssen früh erkannt werden.

Stigma gilt weiterhin als großer Risikofaktor. Wo liegen weitere Barrieren?

Es ist nicht nur Stigma - teilweise erleben HIV-positive Menschen noch Mobbing. Gleichzeitig erschwert Tabuisierung die Prävention und Diagnostik. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass im öffentlichen Bewusstsein HIV genauso eine Infektion wird wie Corona, nur dass man sich mit letzterem eben leichter anstecken kann. Doch der gesellschaftliche Rechtsruck und konservativere Strömungen erschweren das Umdenken. So kommt es beispielsweise zu Diskriminierungen gegenüber trans Personen. Viele von ihnen haben Angst, zum Arzt zu gehen oder über ihre Lebensrealitäten zu sprechen.

Sie sagen also, der politische Kontext gefährdet die Präventionsarbeit?

Ja. Wenn von rechtsgerichteten Kreisen etwa gefordert wird, dass in Schulen sexuelle Aufklärung nicht mehr stattfinden soll, nicht mehr über Diversität gesprochen werden darf oder wenn Lehrkräfte Angst haben, solche Themen anzusprechen, dann ist Prävention kaum möglich. NGOs, die in Schulen arbeiten, werden teils verbal oder sogar körperlich angegriffen. Einige konservative Gruppen behaupten, Kinder würden dadurch sexualisiert. Das ist aber falsch. Es gibt sehr gute Studien, die zeigen, dass eine gute altersgerechte Aufklärung dazu führt, dass Kinder und Jugendliche später Sex haben, bewusster ihre Sexualität leben und seltener sexuell übertragene Infektionen bekommen.

Lassen Sie uns zu den Lichtblicken im Zusammenhang mit HIV kommen. Immer wieder gibt es Durchbrüche in der Forschung und inzwischen konnten Menschen sogar geheilt werden, wie zum Beispiel die zwei berühmten Berliner Patienten. Welche Bedeutung haben diese Einzelfälle?

Sie waren definitiv Durchbrüche. Der erste Berliner Patient war ein Aha-Erlebnis, vor allem nach vielen frustrierenden Rückschlägen bei Impfstoffen. Diese Fälle zeigen: Man kann das Virus prinzipiell aus dem Körper eliminieren. Aber die Methode - eine Stammzelltransplantation - ist extrem belastend und nur bei Menschen mit entsprechenden Grunderkrankungen vertretbar. Insgesamt gibt es mittlerweile sechs oder sieben solcher Heilungserfolge weltweit.

Was hat man daraus gelernt?

Sehr viel. Wir wissen heute genauer, an welchen molekularen Stellschrauben wir drehen müssen. Es gibt Ansätze mit Medikamentencocktails, die Therapie, Immunstimulation und Impfstrategie kombinieren. In neueren Studien konnte man bei rund zwei Drittel der Teilnehmenden eine zeitweise Virusfreiheit erreichen. So gehen wir Schritt für Schritt weiter.

Eine Impfung gibt es aber immer noch nicht. Was macht die Impfstoffentwicklung so schwierig

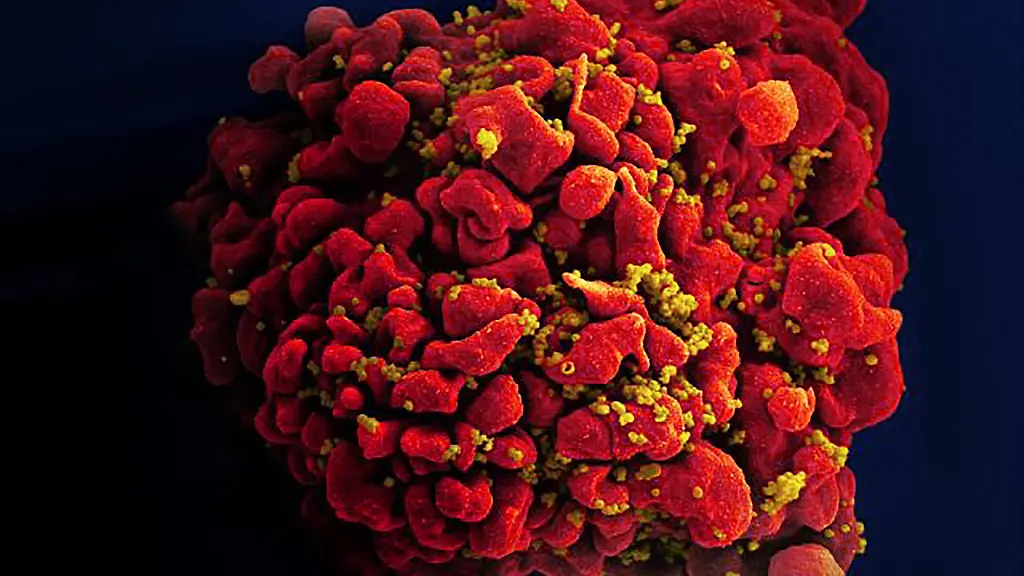

HI-Viren sind im Vergleich zu anderen Viren extrem komplex. Sie können sich das etwa so vorstellen: Wenn das Coronavirus ein Taschenrechner ist, dann ist das HI-Virus eine Großrechenanlage. HIV mutiert tausendfach schneller als etwa SARS-CoV-2. Zudem verändert es seine Struktur je nach Zustand, etwa beim Eintritt in die Zelle oder auch bei der Interaktion mit dem Immunsystem. Allein diese ständigen Strukturwechsel erschweren enorm, einen wirksamen Impfstoff zu entwickeln.

Könnten mRNA-Impfungen den Durchbruch bringen?

mRNA ist ein möglicher Weg, aber nicht der Einzige. Es gibt auch Ansätze mit kleinen RNA-Segmenten, mit Antikörpern oder durch Immunmodulation. Dank der erfolgreichen Forschung in den vergangenen Jahrzehnten wissen wir zum Glück viel mehr über das Virus als in den 90er Jahren - das ist die Grundlage dafür, dass wir in absehbarer Zeit auch eine wirksame Impfung zur Verfügung haben werden.

Und wie nah sind wir an einer Heilung?

Mit Prognosen bin ich vorsichtiger geworden. In den 90er Jahren habe ich gedacht: In 15 bis spätestens 20 Jahren haben wir ganz sicher einen Impfstoff. Das war leider zu optimistisch. Aber die HIV-Therapie ist und bleibt eine der größten Erfolgsgeschichten der Medizin, von der auch viele andere Forschungsbereiche profitiert haben. Und ich bin überzeugt, dass eine Heilung möglich sein wird. Die Frage ist: wann?

Mit Norbert H. Brockmeyer sprach Hedviga Nyarsik