Ein Star in ruheloser Zeit Shakespeare und wie er die Welt sah

26.04.2014, 13:17 Uhr

Wenig ist über die historische Person William Shakespeare bekannt. Das Bild ist eine zeitgenössische Darstellung des Bühnenautors.

(Foto: dpa)

Jeder kennt ein Stück von Shakespeare. Auch 450 Jahre nach seiner Geburt wird er immer wieder neu entdeckt. Doch was macht ihn so zeitlos? Und woher nahm er seine Inspirationen? Neil MacGregor geht diesen Fragen auf faszinierende Weise nach.

Shakespeares Globe wurde 1997 nachgebaut - und erhielt prominten Besuch durch Queen Elizabeth II.

(Foto: picture-alliance / dpa)

Klassiker - ein Begriff, der den Staub, der sich leise darauf abgelegt hat, gleich mit einbezieht. Meist zumindest. Bei William Shakespeare, der vor 450 Jahren geboren und getauft wurde, ist das irgendwie anders. Immer neue Generationen entdecken den britischen Dramatiker, stürmen mit Heinrich V. in die Schlacht, hadern mit Hamlet, morden mit Macbeth und lieben und leiden mit Romeo und Julia.

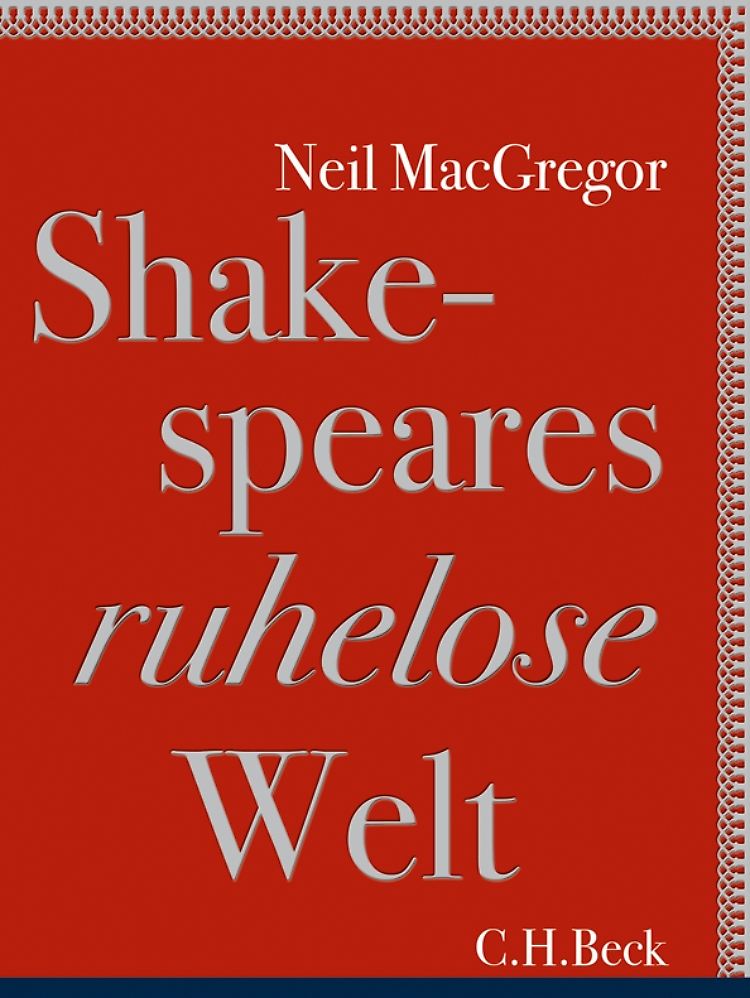

Warum wird Shakespeare, über dessen Privatleben kaum etwas bekannt ist, bis heute gespielt? Liegt es an den immer neuen, modernisierten Adaptionen? An Leonardo DiCaprio, der Claire Danes anschmachtet, oder an den Filmen von Kenneth Branagh? Liegt es an Shakespeares Sprachgewalt, an seinen zeitlosen Themen? Ganze Bibliotheken wurden bereits gefüllt mit Abhandlungen zu dem Thema. Neil MacGregor reiht sich ein in diese Tradition. Und doch auch wieder nicht. Mit "Shakespeares ruhelose Welt", erschienen bei C.H.Beck, legt der Direktor des British Museum ein so faszinierendes wie kenntnisreiches Buch vor, das einen wesentlich spannenderen Ansatz als viele andere Shakespeare-Bücher verfolgt.

Medaillen, Goldstücke, Gabel und Uhr

Wie schon in seinem früheren Buch "Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten" stellt MacGregor Fundstücke in den Mittelpunkt des Buches und erklärt an ihnen Zeit und Umstände, in denen Shakespeare lebte und seine Werke schrieb. 20 Objekte hat sich der Historiker diesmal herausgesucht - Medaillen, Goldstücke, eine Gabel und eine Uhr, aber auch Bücher und Drucke aus Museen und Archiven. Sie dienen ihm als Ausgangspunkte für Exkurse in das elisabethanische Zeitalter, in denen Shakespeares Werk den roten Faden bildet, auch wenn er hier und da etwas zu sehr in den Hintergrund tritt.

Ein Shakespeare-Denkmal im thüringischen Weimar. 1864 gründete sich hier die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft.

(Foto: dpa)

Die Lage der Katholiken im protestantischen England oder das Verhältnis Londons zu Schottland, Irland und Marokko - was sich gerade für Laien nach trockenen Lehrstunden anhört, macht MacGregor zu unterhaltsamen, kurzweilig geschriebenen Stücken: Anhand einer Gedenkmedaille erklärt er, wie England zur See- und Weltmacht aufstieg, ein Buch steht symbolisch für das schwierige Verhältnis zu Irland, ein Abendmahlkelch und Verkleidungen eines katholischen Priesters bringen den Lesern authentisch die religiösen Konflikte im England des 16. Jahrhunderts nahe.

Immer wieder versucht MacGregor nachzuvollziehen, wie die Zeitgenossen diese Gegenstände wahrnahmen, wofür sie standen. Selten war es etwas Positives. Denn fast jedes Objekt zeigt, dass Shakespeares Zeit von Auseinandersetzungen und Konflikten, von Ängsten und Unsicherheiten geprägt war. Da ging es nicht nur um den Krieg gegen Spanien oder die Rebellion in Irland, sondern auch um die Angst vor der Pest und die alltägliche Gewalt in den Straßen Londons. So wird anhand eines Degens und eines Dolches gezeigt, dass auch damals schon Gruppen männlicher Jugendlicher Streit suchten und nicht selten in blutige Kämpfe verwickelt wurden. Auch Shakespeare war in dieser Beziehung kein Unschuldsengel.

Die Fechtszenen gehören zu den Höhepunkten von Shakespeares Stücken. Schon das zeitgenössische Publikum bejubelte die Schauspieler dafür.

(Foto: AP)

Der damals verehrte und heute so berühmte Dramatiker war eben ein Kind seiner Epoche, der beginnenden Neuzeit. MacGregor zeigt, wie sich neue Einsichten und Erkenntnisse der Zeit immer wieder in Shakespeares Werk spiegeln. So taucht das nach der Entdeckung Amerikas sich wandelnde Weltbild ebenso bei ihm auf wie das veränderte Zeitgefühl, das neuartige Uhren mit Minutenzeiger hervorriefen. Daneben thematisierte er aber ebenso Hexenglauben und Magie. Der Dramatiker wusste, was das Publikum beschäftigte und oft auch, was es hören wollte. So ließ Shakespeare kein gutes Haar an den Iren (es gibt nur eine irische Sprechrolle im gesamten Werk) und auch mit den Schotten hatte er so seine Probleme. Heute fällt Shakespeares englischer Nationalismus kaum auf, damals war er Teil der öffentlichen Meinung.

Im Theater wird gegessen und getrunken

Das Theater war einer der Orte, an dem Meinungen - mal direkt, mal durch die Blume - ans Volk gebracht werden konnten. Ans gesamte Volk. Anders als im damaligen höfischen Theater Kontinentaleuropas wurden die Spielstätten in England von jedermann besucht, wie MacGregor schreibt: Sie waren "eine völlig neue (sehr kommerzielle) Form der Unterhaltung, die sich an alle Gesellschaftsschichten wandte". Auch das ist ein Grund, warum der Dramatiker einen so großen Einfluss auf die englische Sprache nehmen konnte: Nicht nur Adel und höheres Bürgertum sahen und hörten seine Werke, sondern auch Lehrlinge, Handwerker und Fischfrauen.

"Shakespeares ruhelose Welt" ist bei C.H.Beck erschienen, 347 Seiten gebunden, 125 Abbildungen, 29,95 Euro.

Und die ließen es sich gutgehen: Anhand einer Konfektgabel, die bei Ausgrabungen an einer früheren Spielstätte gefunden wurde, schildert MacGregor etwa den damals typischen Besuch eines Theaters. Das "Globe", für das Mitbesitzer Shakespeare seine Stücke schrieb, war kein Tempel höherer Kultur. Die Aufführungen entsprachen eher heutigen Kinovorstellungen: Während der Stücke wurde gegessen, getrunken, wurde Bier verkauft und man erfreute sich lautstark an den Effekten und Säbelkämpfen auf der Bühne.

Shakespeare war eben auch sehr geschäftstüchtig, er wusste, wie er sein Publikum bei Laune halten konnte. In den 1590er Jahren, zur Regierungszeit von Elizabeth I., feierte er mit Komödien wie "Der Widerspenstigen Zähmung", "Ein Sommernachtstraum" und "Viel Lärm um Nichts" große Erfolge. Gleichbedeutend sind jedoch seine Historienstücke dieser Zeit, die sich intensiv mit den englischen Rosenkriegen 100 Jahre zuvor auseinandersetzen. Zumindest vordergründig, denn eigentlich verhandelten sie die politischen Themen unter Elizabeth I., darunter etwa die Sorge um die Erbfolge der kinderlosen Queen, wie MacGregor darstellt.

Im Warschauer Ghetto und im Gefängnis

Auch das macht Shakespeare heute noch so modern: Aus Gründen der Zensur konnte er aktuelle Themen selten direkt ansprechen. Also setzte er sie in einen historischen Kontext und schuf so zeitlose Stücke, die auch in den folgenden Jahrhunderten noch ihre Gültigkeit behielten. "Er war die Seele seiner Zeit", wird Shakespeare-Biograf Jonathan Bate im Buch zitiert. "Zugleich aber beschränkte er sich nie auf die Partikularitäten seines historischen Augenblicks, und weil er irgendwie jedes Grundproblem der menschlichen Gesellschaft und des Lebens der Menschen aufnahm, spricht er zu jedem Zeitalter."

Das zeigt MacGregor vor allem im letzten Kapitel. Darin beschreibt er nicht nur, dass Shakespeares Werke schon kurz nach seinem Tod gesammelt als Buch erschienen - was auch einen Grundstein für seinen heutigen Ruhm legte. MacGregor zeigt auch, wie Marcel Reich-Ranicki noch im Warschauer Ghetto an Shakespeare dachte und die Sätze des britischen Autors den südafrikanischen Apartheid-Gegnern im Gefängnis zur Seite standen.

Nicht immer ist MacGregor so nah dran an Shakespeare und seiner Wirkung. Manchmal dient der Dramatiker nur als Aufhänger für historische Darstellungen, die freilich durch die Bank glänzend geschrieben sind. Spannend ist der Tauchgang in das ruhelose 16. Jahrhundert allemal, vorausgesetzt, man interessiert sich für englische Kultur- und Sozialgeschichte. Eines lässt sich ohnehin nicht mehr bestreiten: Shakespeare ist universell, er ist zeitlos, er ist ein Klassiker, der einfach keinen Staub ansetzt.

Quelle: ntv.de