Bilderserien

Der größte anzunehmende UnfallWas in Tschernobyl geschah

26.04.2016, 08:12 Uhr

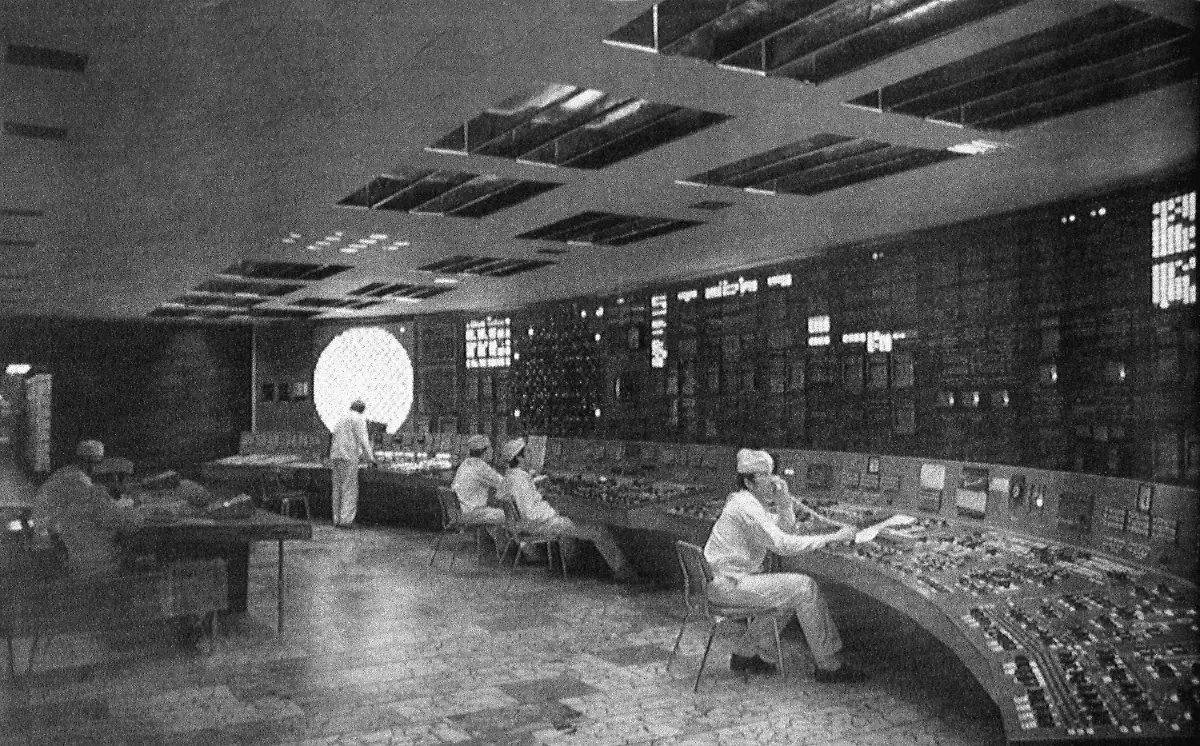

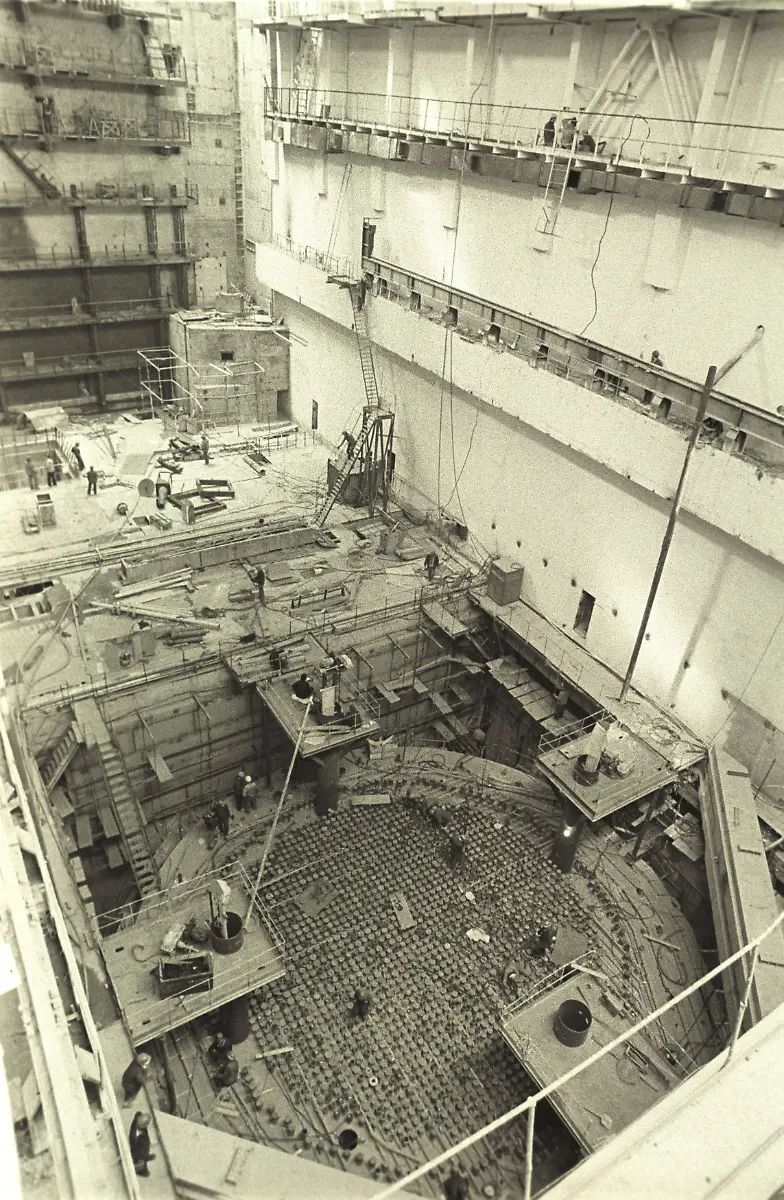

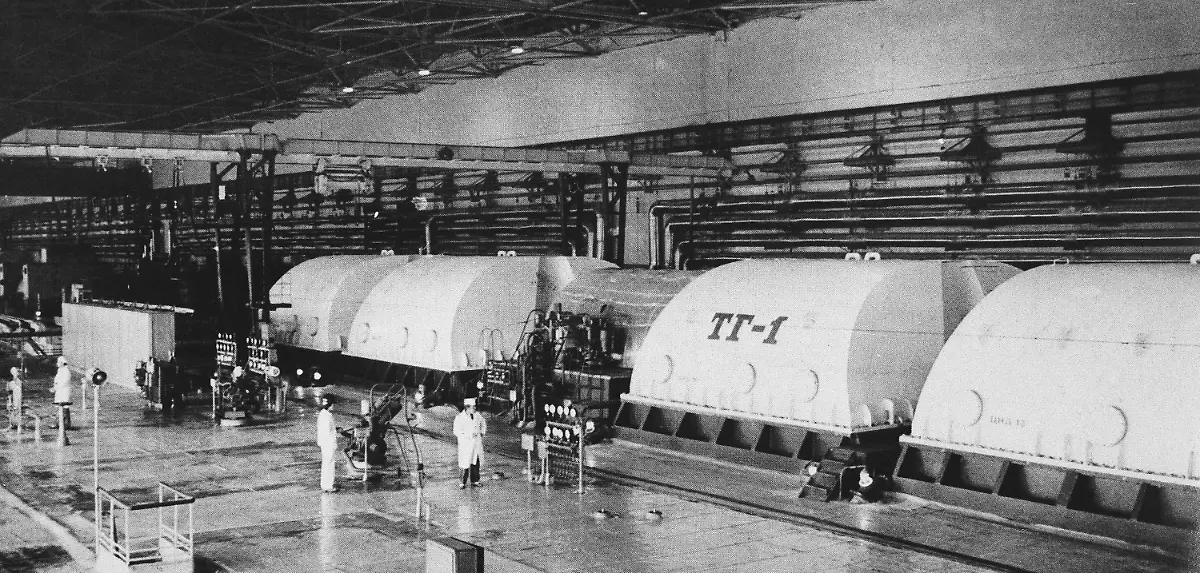

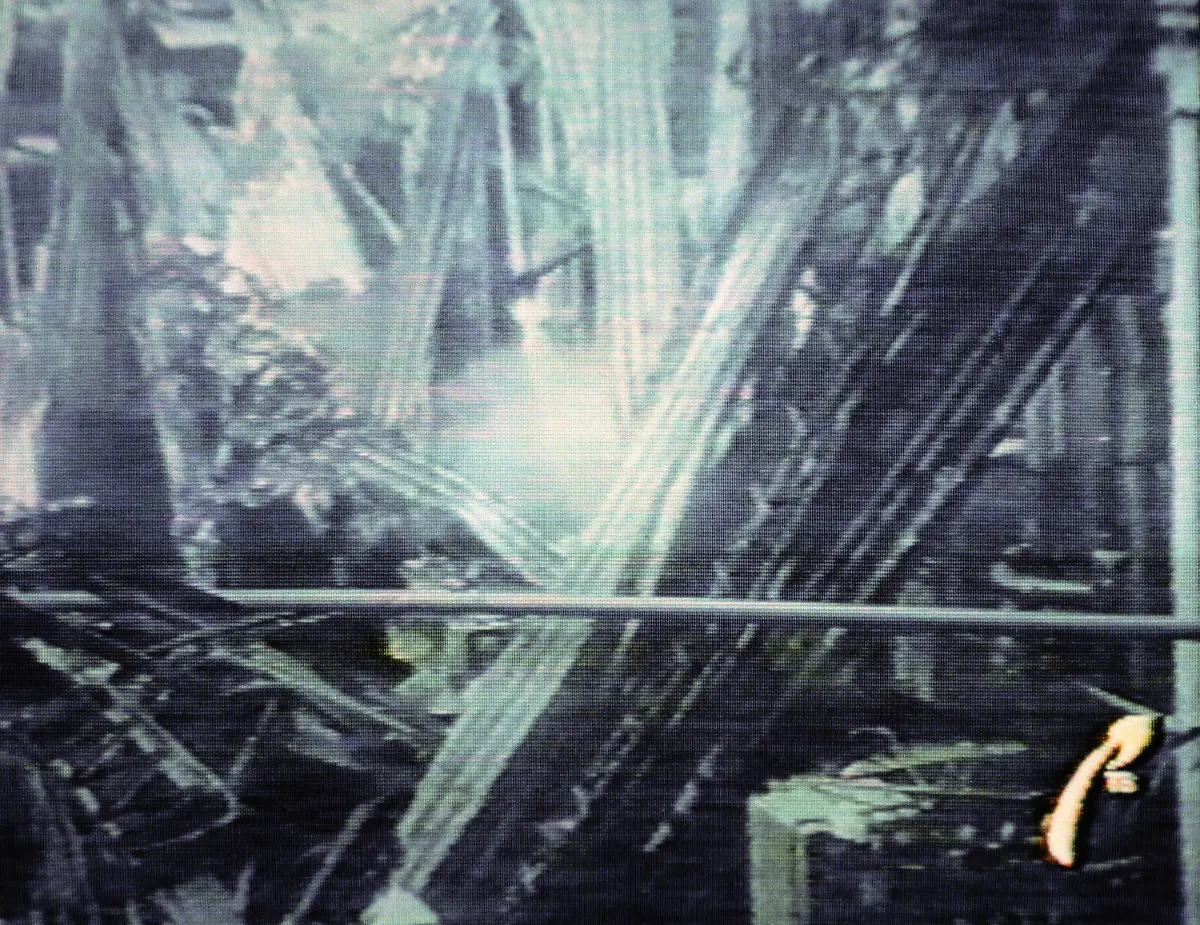

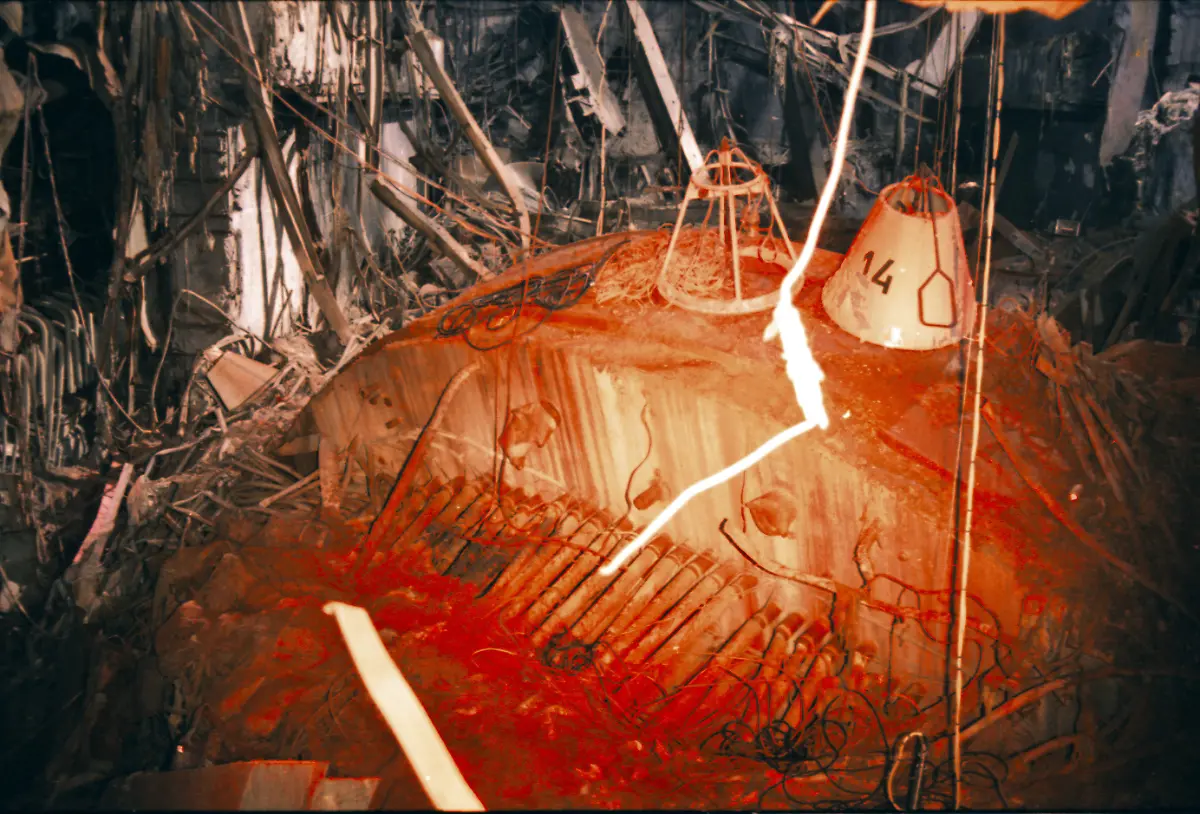

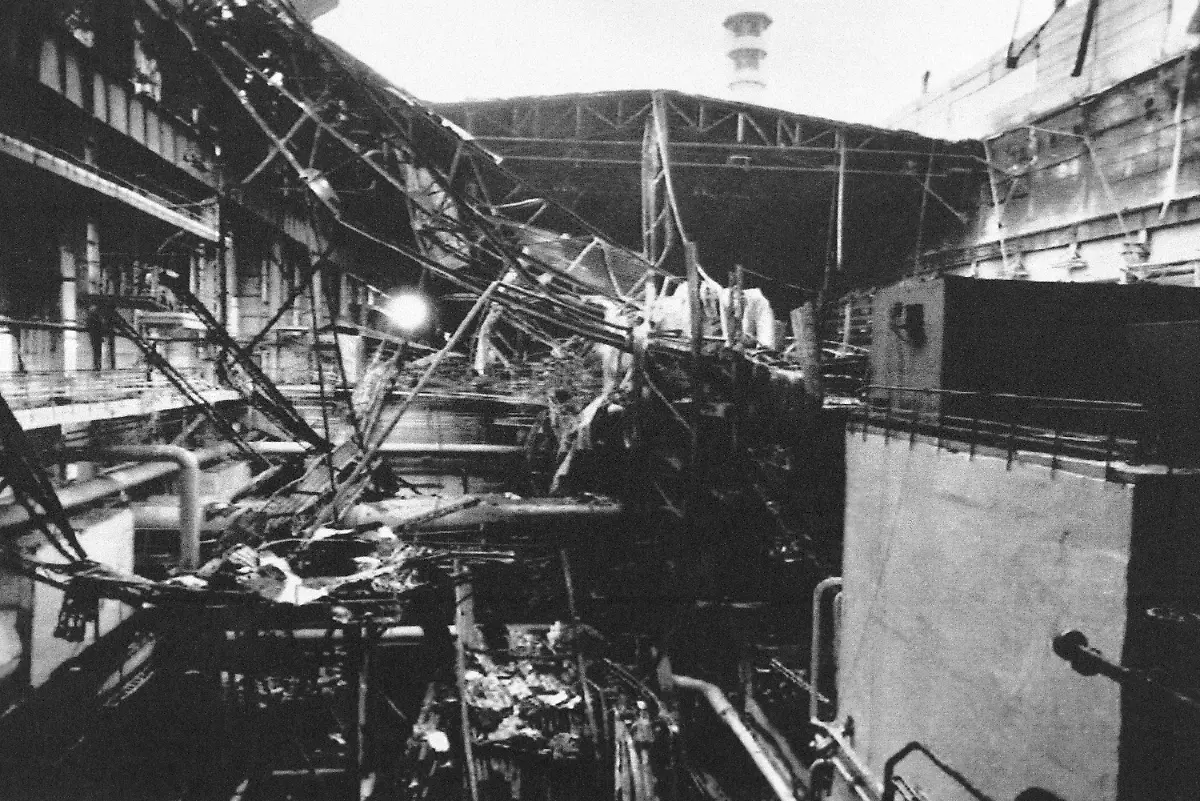

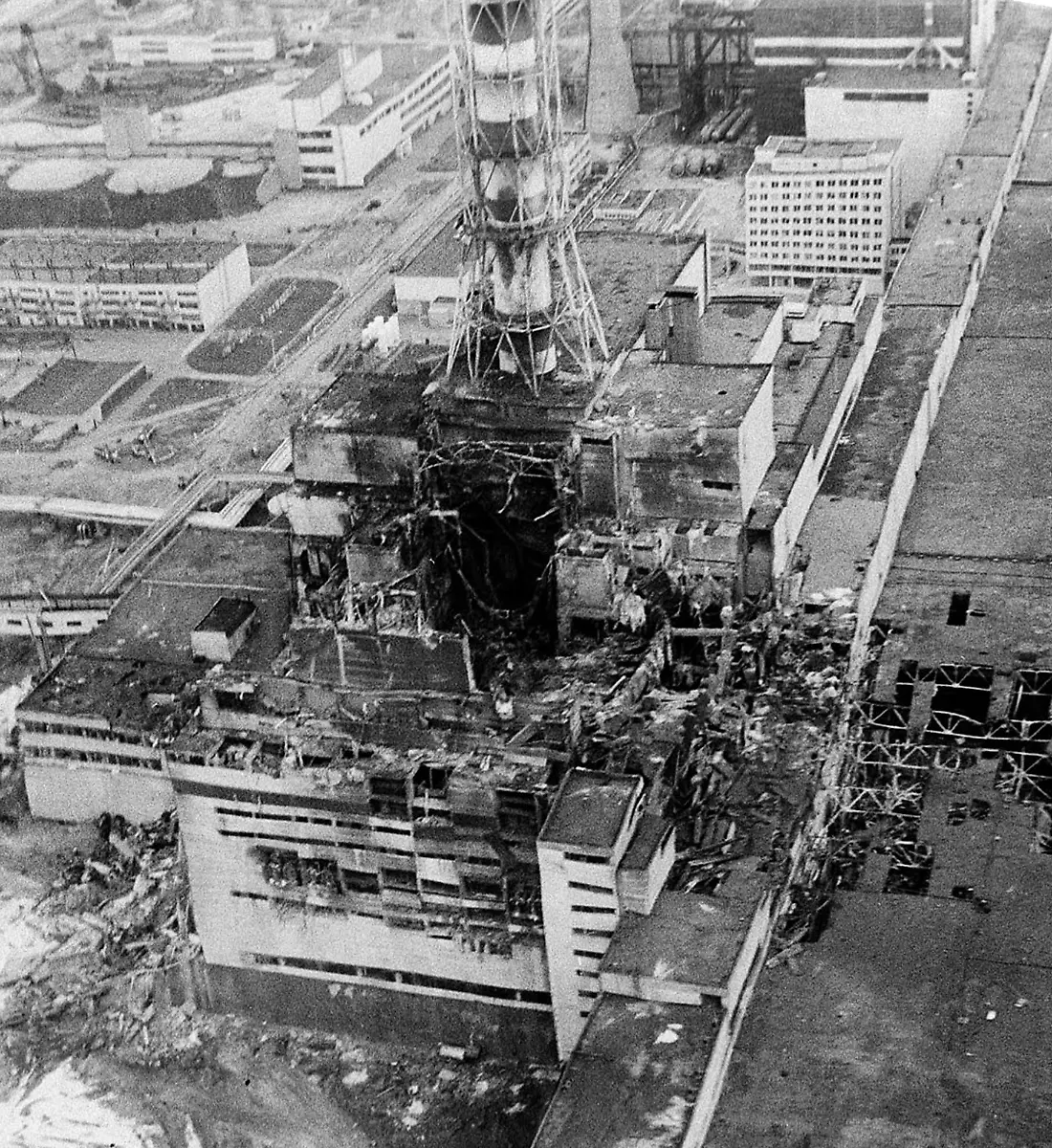

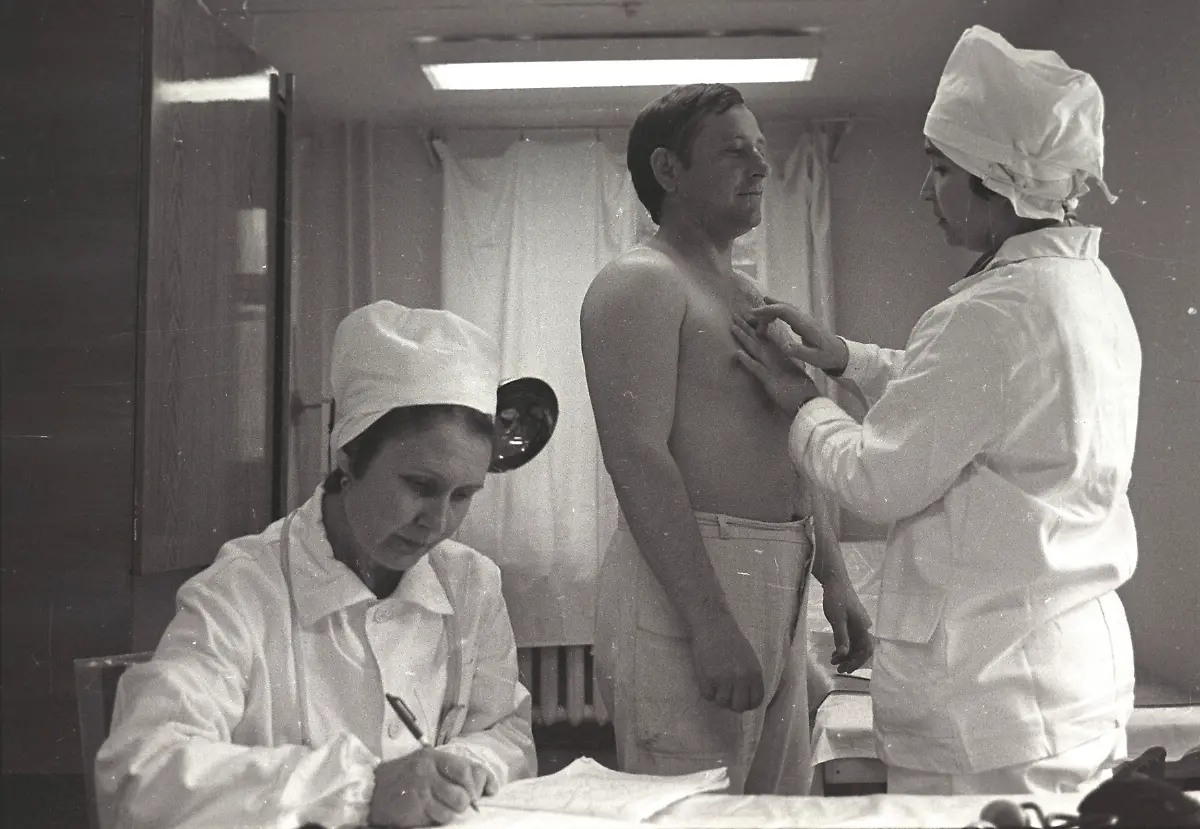

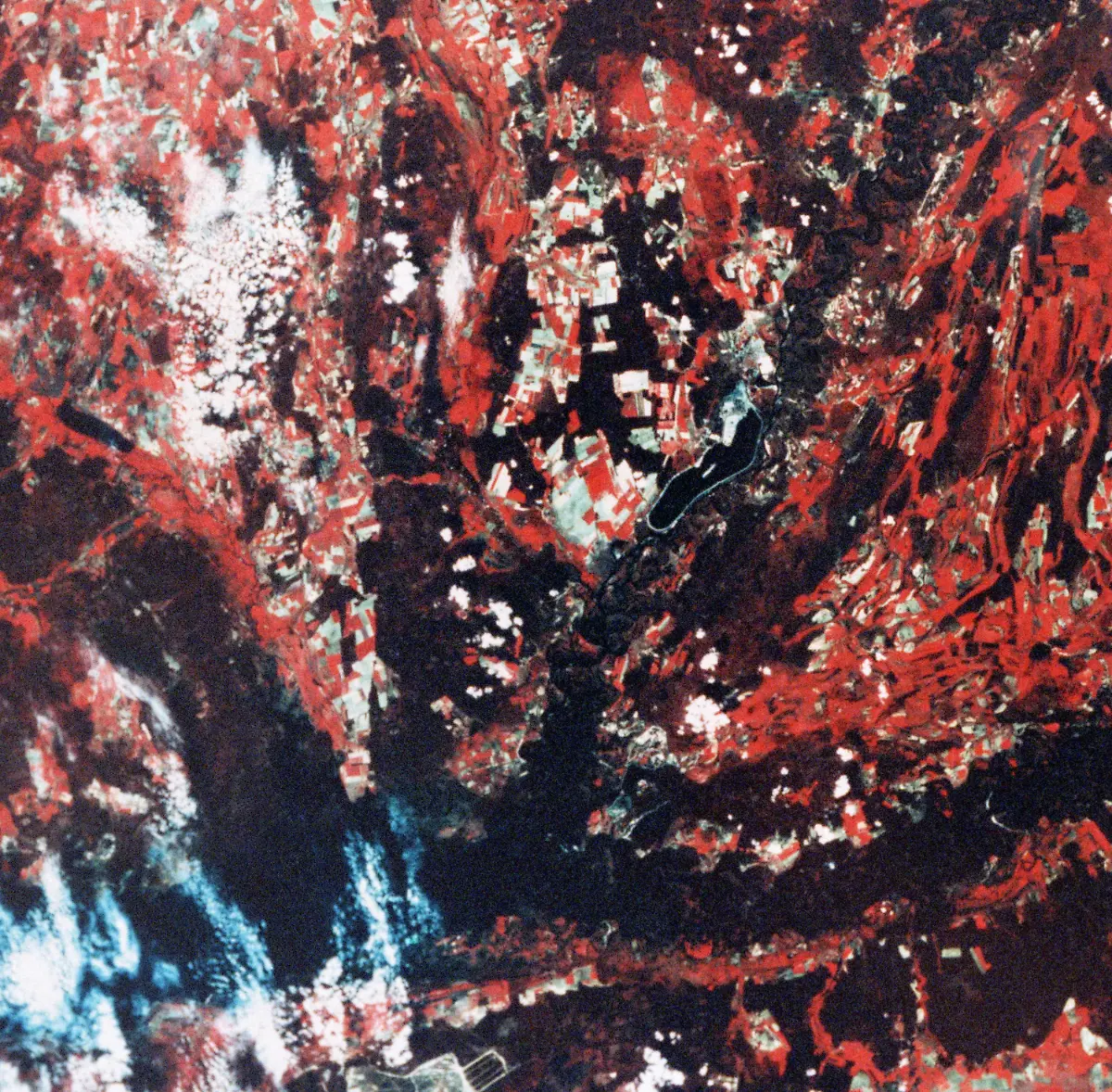

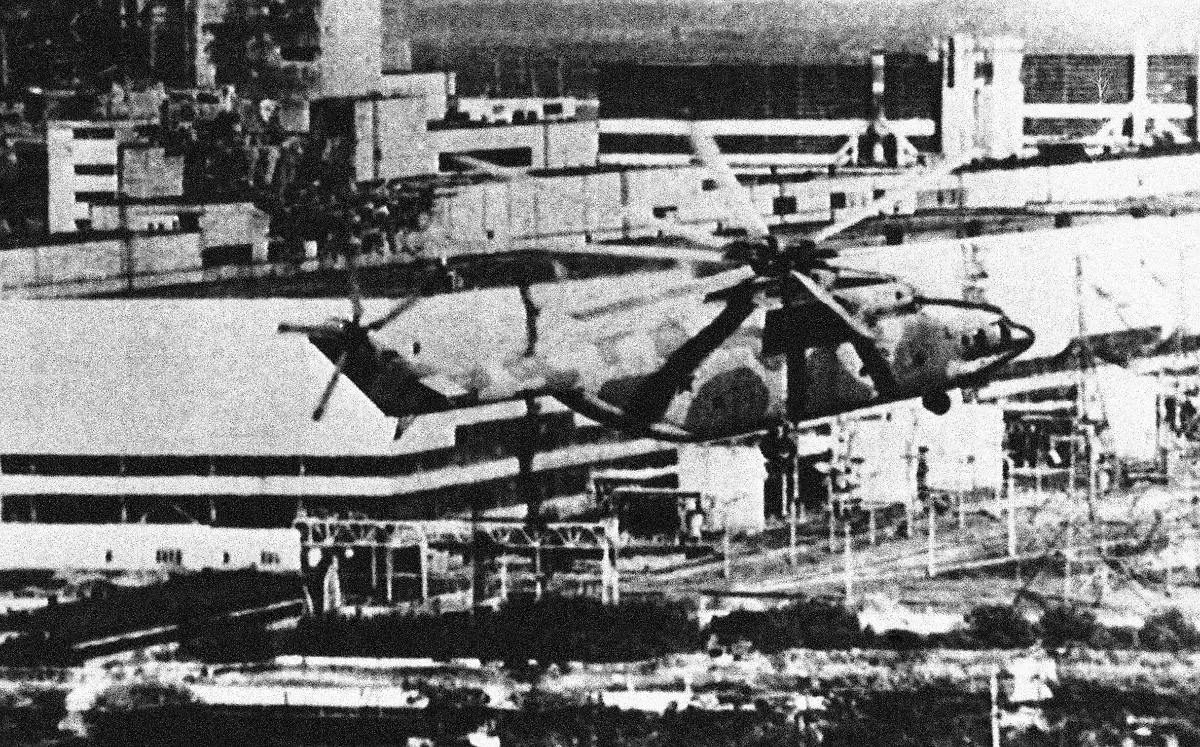

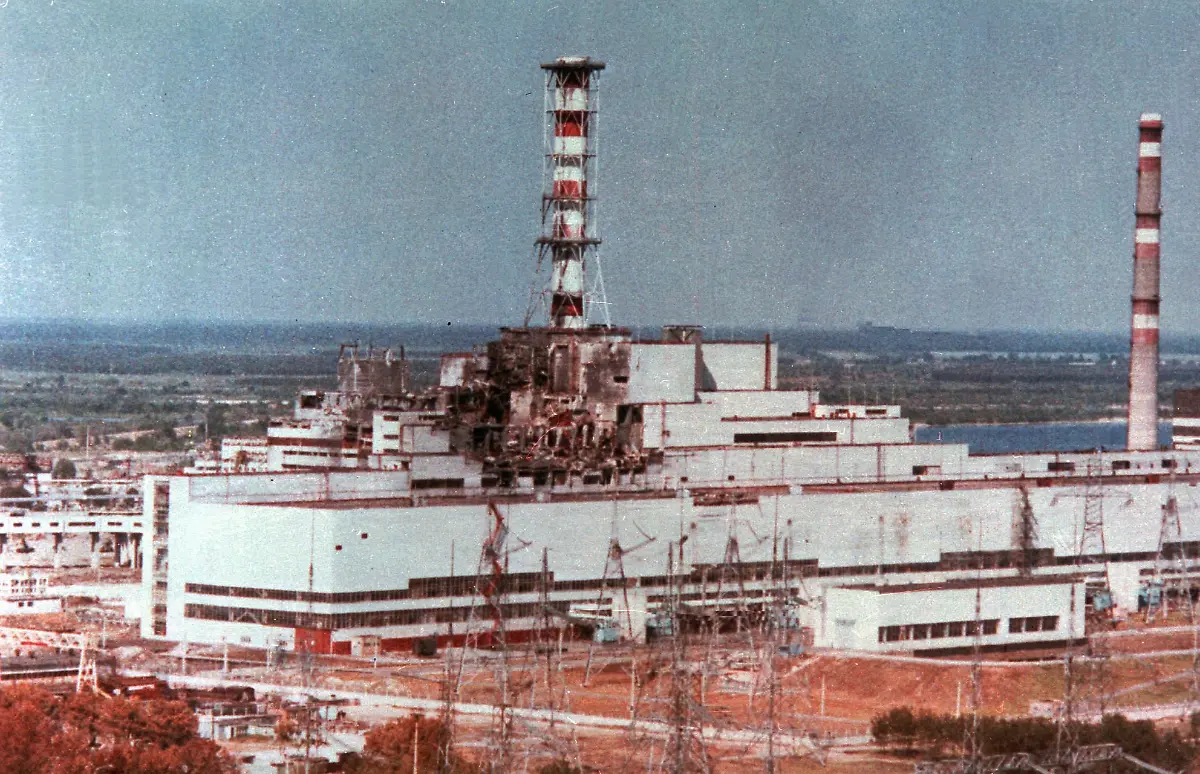

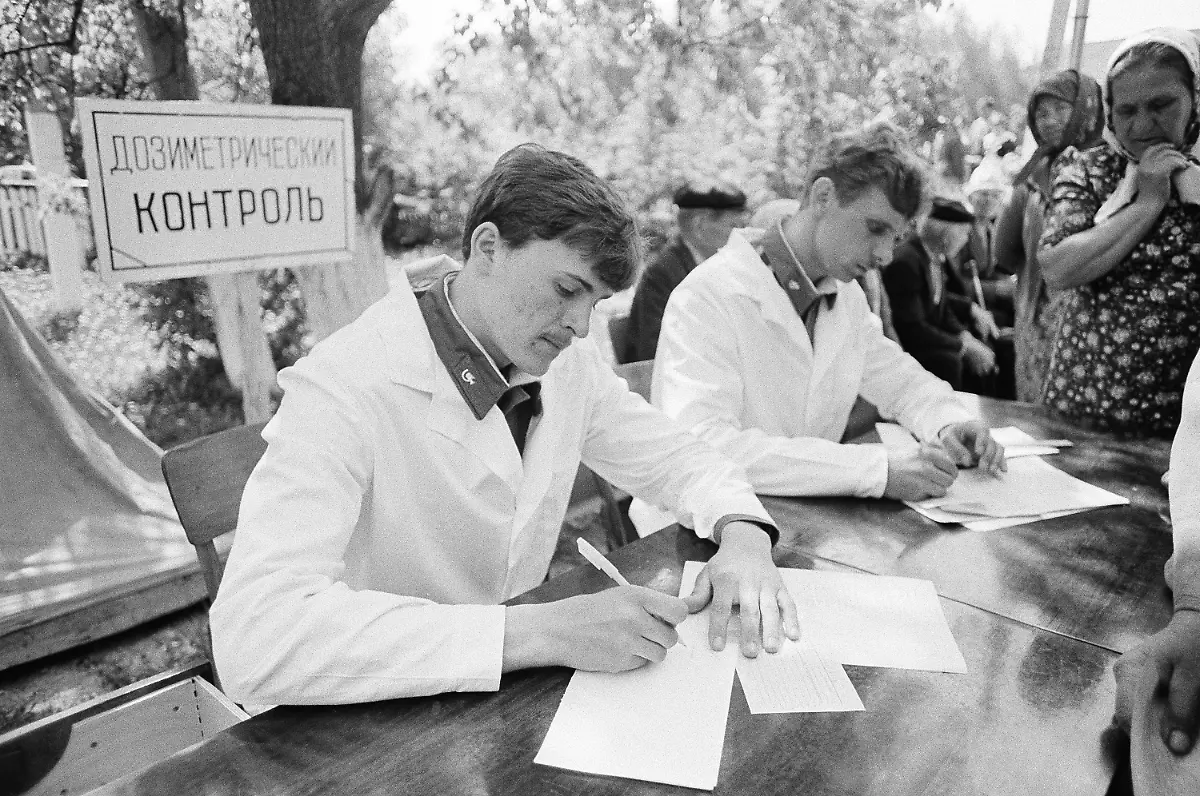

In der Nacht des 26. April 1986 soll das Kernkraftwerk Tschernobyl planmäßig für Reparatur- und Instandhaltungarbeiten heruntergefahren werden. Dabei wird ein Stromausfall simuliert. Der Versuch gerät außer Kontrolle und wird zum weltweit schwersten Unfall in der zivilen Nutzung der Kernenergie.