Heile Welt auf dem Balkan? "Die Regierungschefs machen eine Show"

30.08.2015, 20:07 Uhr

Serbiens Ministerpräsident Aleksander Vučić war einst Nationalist, hat sein Land nun aber auf einen pro-europäischen Kurs gebracht.

(Foto: AP)

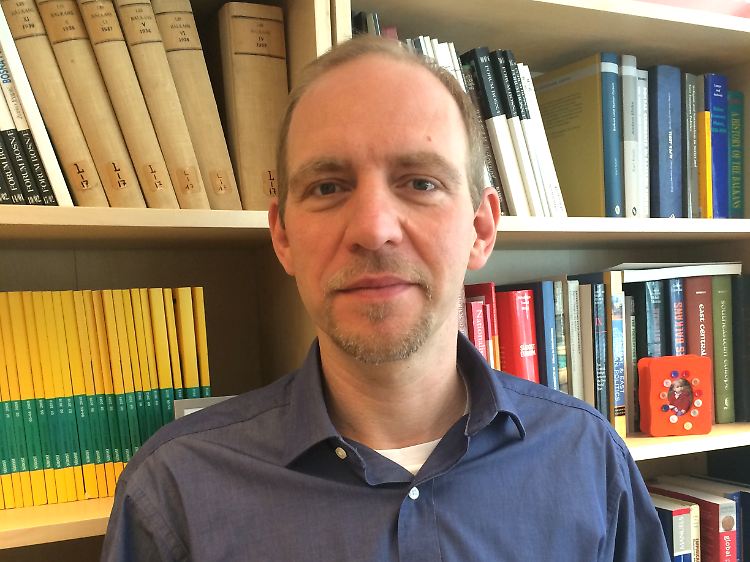

Innerhalb des letzten Jahres hat sich etwas auf dem westlichen Balkan verändert: Die Staaten reden auf einmal miteinander – und melden ihren Anspruch auf EU-Mitgliedschaft an. Der Politologe Florian Bieber erklärt, wo noch Hindernisse sind.

n-tv.de: Die Balkan-Staaten waren lange Zeit miteinander verfeindet. Darum hatten sie keine Chance, in die EU aufgenommen zu werden. Nun erwecken ihre Regierungschefs den Eindruck, als würden sie sich bestens miteinander verstehen. Wie weit ist die Region auf ihrem Weg in die EU?

Der österreichische Bundespräsident Heinz Fischer begrüßt den albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama (links) in Wien.

(Foto: dpa)

Florian Bieber: Die Regierungschefs haben begriffen, dass sie diese Show machen müssen und dafür Lob bekommen. Gerade der serbische und der albanische Premier, Aleksander Vučić und Edi Rama wissen, dass sie weiter kommen, wenn sie am gleichen Strang ziehen. Das ist etwas Gutes, denn es ändert die Dynamik in der Region. Gleichzeitig gibt es schwerwiegende Probleme. In Serbien redet der Premierminister gerne von Reformen, in Wirklichkeit kontrolliert er alles – von Fußballclubs bis zu den Medien.

Zwischen vielen Staaten sind nicht einmal die Grenzen endgültig geklärt. Sie haben sich mit diesen Fragen lange beschäftigt. Was sind die Probleme?

Die Frage der Grenzziehung zwischen Bosnien und Serbien ist noch offen, genauso die zwischen Montenegro und Serbien, die zwischen Kroatien und Bosnien und die zwischen Kroatien und Serbien. Davon, dass Serbien das Kosovo als Teil von sich betrachtet, ganz zu schweigen. Meist geht es um ganz kleine Stückchen Land, die einfach noch nicht endgültig abgesteckt sind.

Wie kann das sein?

Alte Feindschaften führen dazu, dass sich die Staaten des westlichen Balkans in ihrer Entwicklung gegenseitig blockieren. Um Bewegung in die verzwickte Lage zu bringen, hat Angela Merkel 2014 mit der Westbalkankonferenz den Berlin-Prozess gestartet. Innerhalb von vier Jahren wollen Vertreter der Beitrittskandidaten Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Kosovo, Mazedonien und Albanien jedes Jahr mit Vertreter von EU und verschiedenen EU-Staaten treffen. Die zweite Westbalkankonferenz fand am 26. und 27.8.2015 in Wien statt. Vor und während dieser Konferenz wurden mehrere bilaterale Abkommen geschlossen, zum Beispiel eines über den Status von serbisch besiedelten Städten im Kosovo.

In Jugoslawien waren die Grenzen nur sehr allgemein formuliert. Zwischen den Regionen brauchte man keine klar definierten Grenzen. Im Krieg hatten die genauen Grenzziehungen nicht die erste Priorität. Teilweise geht es ja nur darum, ob eine Grenze rechts oder links eines Flusses verläuft. Zwischen Serbien und Kroatien gibt es eine Flussinsel, die vor kurzem ein tschechischer Politiker für sich beansprucht hat, weil weder Serbien noch Kroatien diesen Anspruch erhoben hatten.

Das klingt so, als könnte man Lösungen finden, wenn nur der politische Wille da wäre. Warum passiert das nicht?

In Wien wurde gerade ein Abkommen zwischen Montenegro und Bosnien geschlossen, die beiden Staaten haben keine grundlegenden Probleme miteinander. Zwischen Serbien und Kroatien sieht das schon anders aus. Parteien in diesen Ländern nutzen Grenzkonflikte, um Kapital daraus zu schlagen.

Was ist mit den großen Streitfragen, etwa zwischen Serbien und dem Kosovo. Gibt es da echte Fortschritte?

Das kürzlich in Brüssel geschlossene Abkommen zwischen Serbien und dem Kosovo ist ein echter Fortschritt, allerdings nur, wenn es umgesetzt wird. Da gibt es schlechte Erfahrungen. Die EU vermittelt diese Abkommen, aber es fehlt an "Ownership": Beide Seiten werden behaupten, sie hätten sich durchgesetzt und den anderen über den Tisch gezogen. Keiner sagt: Wir haben zusammen etwas erreicht.

Das ist in der EU oft nicht anders.

Klar. Aber auf dem Balkan sind die Fragen sensibler.

Wie zwischen Serbien und Bosnien: Viele Serben wollen, dass der serbisch besiedelte Teil von Bosnien zu Serbien gehört. Vučić erteilt diesen Plänen keine klare Absage.

Das ist Populismus. Serbien unterstützt den Nationalismus der bosnischen Serben. Aber ich glaube nicht, dass sich Vučić zu weit hinauswagen würde. Wer Abkommen mit dem Kosovo schließt, wird nicht gleichzeitig die Einheit Bosniens in Frage stellen. Dafür ist der Status zu gefestigt.

Ein weiteres großes Problem ist der Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien.

Wegen dieses Streits ist Mazedonien in seiner Entwicklung stecken geblieben, kommt nicht in Nato und EU und nimmt derzeit eine autoritäre Entwicklung. Weil es in Griechenland eine Region namens Makedonien gibt, versteift sich das Land seit 20 Jahren darauf, dass der Name "Mazedonien" für einen Nachbarstaat inakzeptabel sei. Griechenland will auch mitbestimmen, wie die Staatsbürger in der mazedonischen Verfassung genannt werden und ähnliches. Mazedonien reagiert mit Abwehrreflexen. Das sieht nicht lösbar aus.

Der eigentliche Unruheherd in der Region bleibt aber Bosnien. Es gibt Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen und im letzten Jahr gab es auch Proteste. Das System ist blockiert, weil bei jeder Entscheidung auf jede Gruppe Rücksicht genommen werden muss.

Die Menschen sind mit der Situation sehr unzufrieden, aber es gibt keine Möglichkeit, das auszudrücken. Denn die Parteien bewegen nichts. Weitere Proteste sind absehbar. Die Demonstrationen im letzten Jahr haben nicht ausgereicht, um dem Land einen Schub zu geben und eine positive Wirkung zu entfalten. Neben diesen friedlichen Protesten, an denen sich teilweise mehrere Ethnien beteiligen, gibt es aber auch immer wieder Gewalt zwischen den Ethnien. Das Risiko einer Eskalation besteht, auch wenn es in den letzten Jahren nur wenige Vorfälle gab.

Viele Bosniaken meinen, dass man das politische System über den Haufen werfen sollte. Die Internationale Gemeinschaft hätte die Macht dazu.

Das System ist kompliziert und hat seine Schwächen. Aber es gibt keine offensichtliche Alternative. Es gab ja Versuche, die Verfassung zu ändern. Aber die verschiedenen Gruppen konnten keinen Konsens finden. Und man könnte auch mit einer schlechten Verfassung gut regieren. In den bosnischen Städten gibt es die komplizierten ethnischen Quoten nicht. Und trotzdem werden sie nicht gut regiert.

Bei all diesen Problemen: Haben die Staaten des westlichen Balkan eine realistische Chance, demnächst in die EU aufgenommen zu werden?

Das wird sicherlich noch Jahre dauern. Aber einige Länder haben eine Chance: Mit Serbien, Montenegro und vielleicht auch Albanien könnten die Beitrittsverhandlungen bald beginnen. Und diese Verhandlungen brauchen ja ohnehin Zeit – bei Kroatien haben sie fast acht Jahre gedauert. Wenn die EU in dieser Zeit zu einer stabileren wirtschaftlichen und politischen Situation findet, wird sie vielleicht auch wieder bereit sein, neue Staaten aufzunehmen. Schwierig wird es für das Kosovo, weil es von fünf EU-Staaten bislang nicht anerkannt wird, für Mazedonien aufgrund des Namensstreits und für Bosnien aufgrund der internen Schwierigkeiten. Die Gefahr besteht, dass diese Länder noch mehr isoliert werden, wenn ihre Nachbarn alle in die EU aufgenommen werden.

Mit Florian Bieber sprach Christoph Herwartz

Quelle: ntv.de