Der rauflustige Reformer Gerhard Schröder wird 70

07.04.2014, 06:29 Uhr

Er hat ausgeteilt, aber auch eingesteckt: Gerhard Schröder.

(Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb)

Sieben Jahre lang war Gerhard Schröder Bundeskanzler. Die Reform der Arbeitsmarktes und der Sozialsysteme sind mit seinem Namen verbunden. Die SPD hat es nicht leicht mit ihm - und er es nicht mit seiner Partei.

Es ist der 22. Mai 2005 und Gerhard Schröder fällt eine für ihn folgenschwere Entscheidung. Durch das "bittere Wahlergebnis" von Nordrhein-Westfalen sei die Grundlage der bisherigen Arbeit der rot-grünen Koalition infrage gestellt, äußert er Punkt 20 Uhr im Berliner Kanzleramt. "Für die aus meiner Sicht notwendige Fortsetzung der Reformen halte ich eine klare Unterstützung durch eine Mehrheit der Deutschen für unabdingbar." Die SPD hat mit ihrem Spitzenkandidaten Peer Steinbrück bei der Landtagswahl im bevölkerungsreichsten Bundesland eine krachende Niederlage erlitten. Der farblose CDU-Mann Jürgen Rüttgers übernimmt die Macht in der Herzkammer der deutschen Sozialdemokratie.

Schröder, dessen Regierung zwei Jahre zuvor schmerzhafte Arbeitsmarktreformen eingeleitet hat, geht aufs Ganze, wohl wissend, dass dieser Schritt mit großer Wahrscheinlichkeit das Ende seiner Kanzlerschaft bedeutet. Nach der vorgezogenen Bundestagswahl am 18. September 2005 muss der Niedersachse 61-jährig dann auch das Kanzleramt für seine CDU-Konkurrentin Angela Merkel räumen - mit sich selbst im Reinen, aber mit einem großen Teil der SPD zerstritten. Sieben Jahre als Bundeskanzler liegen hinter ihm. Schröder spricht Jahre später von einem Knochenjob, bei dem man ständig fremdgesteuert von Terminen sei.

Dabei hat der aus einfachen Verhältnissen stammende Mann mit dem Raubtierlachen, der seinen Vater nie kennengelernt hat, jahrelang darauf hingearbeitet, diesen nervenaufreibenden und kräftezehrenden Posten zu bekommen. Schröder erleidet dabei Verwundungen, fügt aber auch anderen Schmerzen zu. Er rüttelt als Chef der Jungsozialisten auch schon einmal am Gitterzaun des damals im beschaulichen Bonn gelegenen Kanzleramts, in dem zu dieser Zeit Helmut Schmidt residiert. Schröder als junger Wilder und politischer Raufbold.

Gewisses Maß an Rücksichtslosigkeit

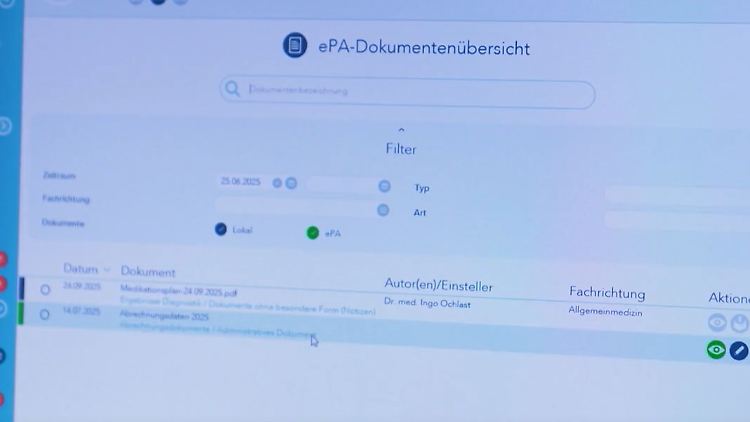

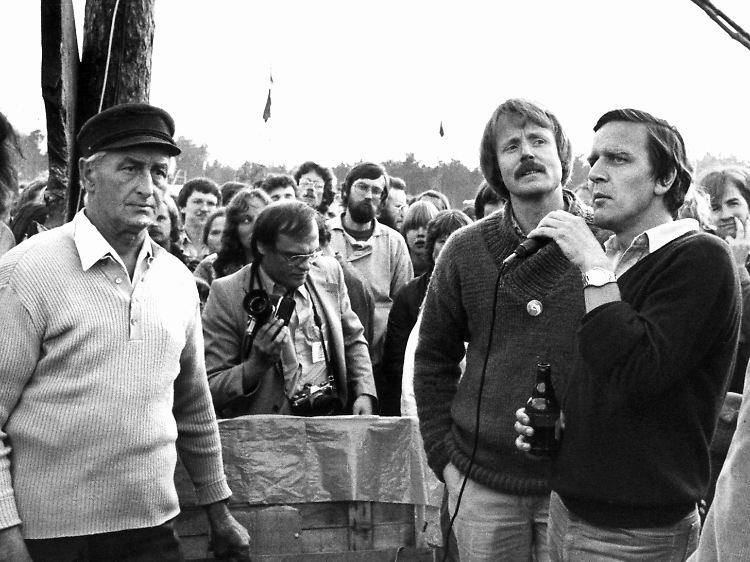

Mit der Flasche Bier in der Hand: Juso-Chef Schröder spricht am 31. Mai 1980 zu den Besetzern des Anti-Atom-Dorfes bei Gorleben.

(Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb)

Es ist viel darüber geredet und geschrieben worden, dass "der Gerd" und die SPD gar nicht zusammenpassen würden. Schröder hat dies stets brüsk zurückgewiesen. Bereits im Alter von 19 Jahren wird er Mitglied der ältesten deutschen Partei. Die SPD ist es, die seinen Aufstieg aus der Armut ("Wir waren die Asozialen") nach oben mit befördert. Schröder, der die Hochschulreife auf dem zweiten Bildungsweg erlangt, findet seine Heimat bei den hannoverschen Sozialdemokraten und kabbelt sich als Anhänger der "Reformsozialisten" mit den "Revisionisten" und "Stamokaps". Der junge Rechtsanwalt, der Mitte der 1970er Jahre bereits zwei Hochzeiten und eine Scheidung hinter sich hat, teilt dabei kräftig aus. Als Juso-Chef bringt er mit seiner harschen Kritik an der Nachrüstung Kanzler Schmidt zur Weißglut. Später gesteht Schröder dann freimütig ein, dass Schmidt mit seiner Politik richtig gelegen habe.

Vielen in der SPD ist der mit aller Macht aufstrebende Jungpolitiker nicht geheuer. Schröders Rücksichtslosigkeit ist es, die für Unmut sorgt. Und seine politische Biografie beinhaltet nicht nur Siege: So gelingt es Schröder 1986 noch nicht, in Niedersachsen CDU-Ministerpräsident Ernst Albrecht aufs Altenteil zu befördern. Der notorisch Ungeduldige muss vier weitere Jahre warten, dann wird er endlich Regierungschef in Hannover. Mit seinem Sieg über CDU-Konkurrentin Rita Süssmuth fügt Schröder Langzeit-Kanzler Helmut Kohl, der die Bundestagspräsidentin nicht mehr in Bonn haben will, eine erste Wunde zu.

Niedersachsen ist ein ideales Übungsfeld für den nach Höherem strebenden SPD-Politiker. Die ersten vier Jahre koaliert er mit den Grünen - das sollte sich 1998 auszahlen. Schröder pflegt ein gutes Verhältnis zur Wirtschaft, die Lage des damals schwächelnden Volkswagen-Konzerns ist sofort Chefsache. Die Verbindung zwischen Hannover und Wolfsburg verläuft weitgehend störungsfrei, VW-Chef Ferdinand Piëch findet beim niedersächsischen Ministerpräsidenten immer ein offenes Ohr für seine Anliegen. Schröder gerät in die "Genosse der Bosse"-Schublade. Er schert sich nicht darum und gewinnt lieber Wahlen. 1994 benötigt Schröder die Grünen zum Regieren nicht mehr.

Leidenszeit unter Scharping

Ist es Übermut oder eine Fehleinschätzung der eigenen Kraft und Möglichkeiten? Bereits 1993 strebt Schröder an die SPD-Spitze. Björn Engholm, der es im schleswig-holsteinischen Barschel-Untersuchungsausschuss mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, muss seinen Platz räumen. Schröder neuer Parteichef und Kanzlerkandidat? Die SPD-Linken mosern und neben dem rheinland-pfälzischen Regierungschef Rudolf Scharping tritt auch noch die Hessin Heidemarie Wieczorek-Zeul gegen den Niedersachsen an. Scharping gewinnt, für Schröder beginnt eine Leidenszeit. Er, der Zweifel an Scharpings Führungsqualitäten hat, stürzt sich in Hannover in die Arbeit und verpasst seinem Land gegen den Widerstand aus seiner Partei ein Sparprogramm. Schröder bildet als wirtschaftspolitischer Sprecher gemeinsam mit Scharping und Oskar Lafontaine die SPD-Führungstroika, zwei Jahre später bekommt er vom Mainzer telefonisch den Laufpass.

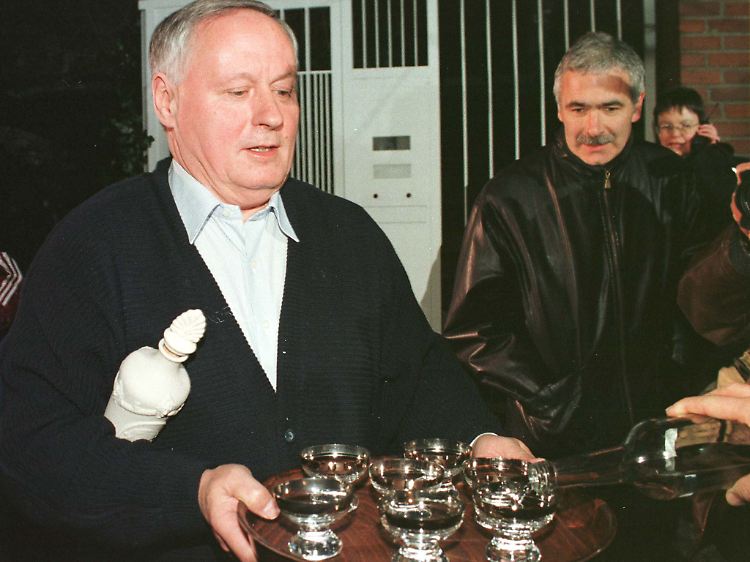

Schröder ist lernfähig und nutzt die Chance, die sich ihm nach dem Sturz Scharpings und unter dem neuen SPD-Chef Lafontaine bietet. Das Kanzleramt fest im Blick, umgarnt er die politische Mitte. 1998 verteidigt die SPD in Niedersachsen die absolute Mehrheit. Lafontaine bleibt nichts anderes übrig, als vor seinem Haus im Saarland Schnaps an die Journalisten zu verteilen und Schröder zum Kanzlerkandidaten auszurufen. Ende September ist es geschafft: Der Wähler zeigt Kohls abgewirtschafteter schwarz-gelber Regierung die rote Karte. Die SPD kommt auf über 40 Prozent - ein Ergebnis, von dem die Sozialdemokraten heute nur träumen können. Für Schröder, der vor der Bundestagwahl mit einer Großen Koalition unter seiner Führung rechnet, reicht es sogar zu einer Koalition mit den Grünen - er als Koch, die Ökologen als Kellner. Und frisch vermählt mit Ehefrau Doris - nach der dritten Scheidung.

Oskar Lafontaine feiert Schröders Wahlsieg bei der Landtagswahl auf seine Weise.

(Foto: picture-alliance / dpa)

Schröders Regierungszeit wird sehr schnell eine stürmische. Noch nicht Kanzler, müssen er und der Grüne Joschka Fischer bei Kohl wegen der Kosovo-Krise vorstellig werden. Ausgerechnet die rot-grüne Koalition schickt die Bundeswehr 1999 in ihren ersten Kampfeinsatz gegen den Serben Slobodan Milosevic. Sie sieht sich mit den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA konfrontiert und demonstriert gegenüber den US-Amerikanern Bündnistreue.

In der Wirtschafts- und Sozialpolitik gibt es zahlreiche Baustellen: Schröder muss einen von Kohl hinterlassenen Reformstau abbauen und die eigene Partei hinter sich bringen. Das kostet Zeit und mehrere verlorene Landtagswahlen. Lafontaine kommt Schröder als SPD-Chef und Finanzminister abhanden, der Niedersachse muss nun auch noch die Partei führen. Er tut es, mehr aus Pflichtbewusstsein denn aus Begeisterung. Deutschland, das als "kranker Mann Europas" bezeichnet wird, fordert ihm eigentlich schon genug ab. Die Zahl der Arbeitslosen steigt und steigt. Erst nach der knapp gewonnenen Bundestagswahl 2002 - CDU-Spendenaffäre, Elbeflut und Schröders klares Nein zum Irak-Feldzug des George W. Bush helfen dabei - holt der Kanzler zum großen Schlag aus.

Viele Genossen gehen von der Fahne

Es ist der 14. März 2003, ein Freitag: Schröder stellt im Bundestag die "Agenda 2010" vor - das größte und wichtigste Projekt seiner Kanzlerschaft. Die Arbeitsmarktreform, die eine Kommission unter dem Vorsitz von VW-Personalvorstand Peter Hartz entwickelt hat, ist das Kernstück. So werden unter anderem Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengefasst, großen Zündstoff birgt das Arbeitslosengeld II (Hartz IV). SPD-Linke und Gewerkschaften laufen dagegen Sturm und beklagen einen massiven Sozialabbau. Die Flexibilisierung des deutschen Arbeitsmarkts sorgt auch für Auswüchse wie die Entstehung von Billiglohnjobs, bei denen Menschen mit staatlichen Leistungen "aufstocken" müssen. Schröders Politik der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes sorgt aber für Bewegung in die richtige Richtung. Die Früchte seiner Reform kann Schröder aber nicht mehr ernten. Die SPD verliert dagegen Mitglieder und Wählerstimmen.

Schröder ist daran nicht unschuldig. Er ist zwar ein sehr guter Wahlkämpfer, aber ein sehr schlechter Erklärer. Dem "Basta-Kanzler" gelingt es nicht, Partei und Volk von der Notwendigkeit der Reformen zu überzeugen. Mehr noch: Er gibt sich auch keine Mühe dabei. So bröckelt die Unterstützung für seine Politik. Links von der SPD entsteht eine ernst zu nehmende politische Kraft, zu der sich viele SPD-Mitglieder hingezogen fühlen. Jede Abstimmung im Bundestag wird für Rot-Grün zu einem Kraftakt. Um die eigenen Reihen zu schließen, muss Schröder auch schon mal mit Rücktritt drohen. Die vorgezogenen Wahlen 2005 sind für den Kanzler, der laut Joschka Fischer das Offensivspiel liebt, aber die Defensive hasst, die Flucht nach vorn - und er hätte es auch fast noch geschafft.

Merkel wachgeküsst

Vollgepumpt mit Adrenalin, verhindert ein völlig aufgedrehter Schröder bei der sogenannten Elefantenrunde Angela Merkels politisches Aus. Seine heftigen Attacken, geprägt von einer unrealistischen Einschätzung der eigenen Lage, sorgen dafür, dass sich die Reihen der Union nach dem für sie unbefriedigenden Wahlergebnis schließen. Raufbold Schröder küsst Merkel wieder wach.

So suboptimal wie sein TV-Auftritt verläuft auch Schröders Übergang ins nachpolitische Leben. Kaum aus dem Berliner Kanzleramt ausgezogen, nimmt Schröder einen Posten bei der Nord Stream AG, an der die russische Gazprom die Mehrheit hält, an. Sein russischer Freund Wladimir Putin ("lupenreiner Demokrat") vermittelt dabei. Es gibt ein Aufheulen in der deutschen Politik. Zumal bekannt wird, dass die Regierung noch vor dem Ende von Schröders Amtszeit eine staatliche Bürgschaft für einen Milliardenkredit von KfW und Deutscher Bank für Gazprom übernehmen wolle. Der Niedersachse nimmt die Vorwürfe zur Kenntnis - mehr aber auch nicht. Seiner Freundschaft zu Putin tut es keinen Abbruch.

Im Gegensatz zu Helmut Schmidt hält sich Schröder mit weisen Ratschlägen eines Altvorderen für die jetzigen Entscheidungsträger zurück. Nur manchmal bricht aus es ihm heraus, wenn er die aus seiner Sicht einseitige Ukraine-Politik der EU kritisiert, die Rentenpolitik der Regierung Merkel an den Pranger stellt, der Kanzlerin den baldigen Rücktritt nahelegt oder auf einer Veranstaltung BER-Chef Hartmut Mehdorn seine Mitarbeit anbietet. In einem Punkt besteht bereits jetzt Klarheit: Zu einem Elder Statesman taugt Gerhard Schröder nicht.

Quelle: ntv.de