Gender Pay GapFrauen verdienen viel weniger als Männer? Falsch!

Von Nikolaus Blome

Von Nikolaus Blome

Mit bald fünf Millionen Euro fördert das Familienministerium einen geschlechtspolitischen Kampftag: den "Equal Pay Day". Begangen wird er am 7. März. Doof nur, dass er, wenn überhaupt, am 22. Januar liegen müsste.

Es ist ein wiederkehrendes Muster. Linke Glaubenssätze prägen seit Jahrzehnten die Politik unseres Landes. Aber sie stimmen oft nicht. Markantes Paradebeispiel ist der Streit um die unterschiedliche Bezahlung von Frauen und Männern, "Equal Pay": Ein gewiss existierender, wiewohl keineswegs katastrophaler Missstand wird jahrelang übertrieben und politisch aufgebauscht. Er wird von Ministern, Ministerinnen und einschlägigen Aktivisten ideologisch verbrämt und gesellschaftsmoralisch so aufgeladen, dass ein punktuelles Hinterfragen jederzeit ins Grundsätzliche gezogen und unterbunden werden kann.

In diesem Fall ist das die Geschlechtergerechtigkeit, und gegen die kann im 21. Jahrhundert nun wirklich niemand etwas haben. Und hat auch niemand. Hält der irreführende Druck wie in diesem Fall lange genug an, sieht sich die Politik verlockt oder genötigt, gesetzgeberisch einzugreifen, um die (vermeintliche) Realität im gewünschten Sinne zu verändern.

Aber wie sind die Fakten? Laut Statistischem Bundesamt zum Gender Pay Gap haben Frauen im Jahr 2023 durchschnittlich 20,84 Euro in der Stunde verdient, das waren 4,46 Euro weniger als der durchschnittliche Bruttostundenverdienst aller Männer. In Westdeutschland beträgt dieser Geschlechterabstand rechnerisch 19 Prozent, in Ostdeutschland hingegen nur 7 Prozent, gesamtdeutsch 18 Prozent, seit 2020 stagnierend. Das ist allerdings der "unbereinigte" Wert.

Die tatsächlich messbare unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen gibt aber der "bereinigte Wert" an. Zur Berechnung der bereinigten Lohnlücke werden strukturelle Faktoren abgezogen, etwa die Unterschiede bei Berufen, die Beschäftigung in Teilzeit, Bildungsstand und die Tatsache, dass Frauen seltener als Männer höchste Positionen bekleiden.

Die "bereinigte" Lücke liegt bei 2 bis maximal 6 Prozent

Warum ist die reale, "bereinigte" Lücke von bis zu 6 Prozent gesamtdeutsch also nur ein Drittel so groß? Frauen arbeiten häufiger als Männer in Teilzeit und deutlich häufiger in Minijobs. Beides drückt den rechnerisch durchschnittlichen Bruttostundenlohn. Im Osten arbeiten Frauen häufiger in Vollzeit als im Westen, das wiederum erklärt einen guten Teil des West-Ost-Unterschieds der Entgeltlücke. Vor allem aber arbeiten in ganz Deutschland Frauen häufiger als Männer in "sozialen Berufen", in denen weniger bezahlt wird als zum Beispiel in technischen oder handwerklichen Berufen. Frauen arbeiten zudem seltener als Männer in Spitzenfunktionen. Diese öffnen sich erst langsam für Teilzeitmodelle. Bonuszahlungen, die nur auf diesen Hierarchieebenen üblich sind, gehen in die Stundenlohn-Durchschnittsberechnung trotzdem ein. Schließlich nehmen Frauen aus biologischen wie gesellschaftlichen Gründen weiterhin häufiger und länger als Männer Auszeiten für Kinder und Familie.

Werden alle diese Effekte aus den Stundenlöhnen herausgerechnet, und das sollte ein aufrichtiger Politiker tun, dann beziffert sich die übrig bleibende, eben die "bereinigte Lohnlücke" auf 2 bis zu maximal 6 Prozent - je nach Betrachtung. Dem Ministerium gefällt es dabei, nur den oberen Rand, die 6 Prozent, zu nennen, obwohl bekannt ist, dass die Gehälter des öffentlichen Dienstes in die Berechnung nicht einfließen. Dort sind die (nominalen) Gehaltsunterschiede geringer als in der Privatwirtschaft.

Trotzdem ist der offizielle "Gender Pay Gap Day" der 7. März, der 66. Tag eines Jahres, was 18,08 Prozent von 365 Tagen entspricht. Das ist aber auch alles, was stimmt. Denn anders als suggeriert, arbeiten Frauen nicht 66 Tage "unbezahlt", während die Männer, die neben ihnen dieselbe Arbeit tun, entlohnt werden. Nicht einmal "symbolisch" lässt sich das so fassen. Es handelt sich um feministische, publikumsverdummende Propaganda, wie das Ministerium und das Statistische Bundesamt selbst entlarven, indem sie den realen, "bereinigten", Gender-Pay-Gap offiziell auf 6 Prozent beziffern. Der reale Pay Gap Day fällt darum, wenn überhaupt, auf den 22. Januar. Denn die 6 Prozent des "bereinigten" Pay Gap ergeben den 22. von 365 Tagen eines Jahres. Trotzdem fördert das Familienministerium die Kampagne für den 7. März ununterbrochen seit 2009, insgesamt flossen rund fünf Millionen Euro - Tendenz immerhin insgesamt abnehmend.

Ein großer Teil des Problems (der bis zu 6 Prozent) sowie der Lösung liegt jedoch jenseits der Reichweite von Regierung oder Parlamenten. Aber das wollen linke wie feministische Aktivisten nicht wahrhaben. So hat das seit 2017 geltende Entgelttransparenzgesetz exakt nichts gebracht. Bei zwei Evaluierungen, also Bewertungen der Effekte des Gesetzes, ist dieses für untauglich und wirkungslos befunden worden. Dennoch wird eine neue EU-Richtlinie in einem Jahr die Bürokratie-Auflagen und den Bußgeld-Rahmen noch einmal drastisch verschärfen. Das verstehe, wer will.

Reformiert werden müssen die Tarifverträge

Komplizierter, wiewohl viel wirkungsvoller wäre indes etwas anderes: die Diskriminierung in Tarifverträgen zu beenden. Viele dieser Vereinbarungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmerverbänden schreiben fest, dass die Zahl der Dienstjahre maßgeblichen Einfluss auf das Gehalt hat.

Wenn sich also Frau A und Herr B als Berufseinsteiger an einem Tisch in der Lohnbuchhaltung der Firma Z gegenübersitzen, bekommen sie als Mann und Frau laut Tarif natürlich für gleiche Arbeit gleiches Gehalt. Nach zwei Jahren steigt Frau A für insgesamt vier Jahre aus, weil sie kurz hintereinander zwei Kinder bekommt und anfangs als Fulltime-Mutter erzieht. Warum auch nicht? Sie ist deswegen weder geistig limitiert, noch sollte sie in einem solchen Fall finanzielle Nachteile erleiden. Tut sie aber. Denn nehmen wir an: Frau A kommt nach den vier Jahren in die Lohnbuchhaltung der Firma Z zurück, wo sie dringend gebraucht wird, und nimmt erneut Platz gegenüber dem lieben Kollegen B. Beide tun wie zuvor die gleiche Arbeit, Kollege B ist nicht befördert worden und auch ansonsten nicht die hellste Kerze auf der Torte. Aber: Er hat jetzt vier Dienstjahre mehr auf der Uhr als Kollegin A. Und deshalb ein merklich höheres Gehalt.

Ist das etwa geschlechtergerecht? Nein, ist es nicht. Aber weder der Equal Pay Day noch das Entgelttransparenzgesetz werden daran irgendetwas ändern.

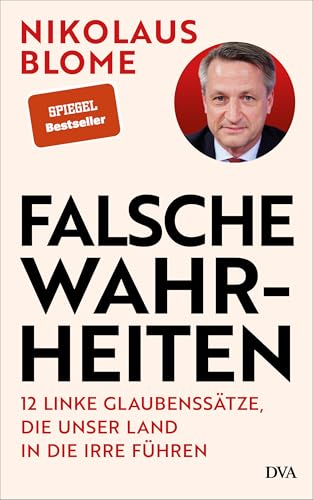

Der Text ist ein gekürzter Auszug aus dem Buch "Falsche Wahrheiten: 12 linke Glaubenssätze, die unser Land in die Irre führen" von Nikolaus Blome. Der Autor ist Politikchef von RTL und ntv.