Das Bürgergeld und die UkrainerEs liegt an Deutschland, nicht an den Sündenböcken

Im Vergleich zu vielen anderen EU-Staaten sind ukrainische Flüchtlinge auf dem deutschen Arbeitsmarkt schlecht integriert. Doch statt Hürden anzugehen, machen vor allem CDU-Politiker lieber die Ukrainer zu Sündenböcken.

Wenn man sich einige aktuelle Aussagen von CDU-Politikern anschaut, dann bekommt man den Eindruck, dass diese ein neues Lieblingsthema haben: das Bürgergeld und die nach Deutschland geflüchteten Ukrainer.

"Die Bürgergeld-Zahlungen an die Kriegsflüchtlinge setzen völlig falsche Anreize. Während es für Kiew angesichts des brutalen russischen Angriffs um alles geht, ducken sich hierzulande viele wehrfähige Ukrainer weg", schreibt Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, auf X. So, als ob ukrainische Männer nicht aus Angst um ihr Leben ihre Heimat verlassen würden, sondern für ein paar hundert Euro Bürgergeld.

Noch weiter ging sein Fraktionskollege Steffen Bilger. Bei dessen Wortmeldung hätte man gleich den Eindruck gewinnen können, dass es für die knapp 1,2 Millionen Ukrainer, die nach Deutschland gekommen sind, nur einen Fluchtgrund gab. "Insbesondere wegen des Bürgergelds sind so viele Ukrainer bei uns", behauptet Bilger. Was schon hanebüchen ist, wenn man bedenkt, dass dieses erst im Januar 2023 eingeführt wurde. Also fast ein Jahr nach dem Beginn der russischen Großinvasion in die Ukraine.

Andere Länder haben prozentual deutlich mehr Ukrainer aufgenommen

Dabei sind es gerade die hier lebenden Ukrainer, welche die Politik zum Anlass einer dringenden Debatte nehmen müsste, die man gestern bei der Ministerpräsidentenkonferenz hätte führen können. In erster Linie jedoch nicht über die Bürgergeldzahlungen an Ukrainer, sondern über die Unfähigkeit, zum Teil hochqualifizierte Flüchtlinge und Migranten in den deutschen Arbeitsmarkt zu bringen. Und dies nach Jahren, in denen die Politik über den Zustrom schlecht ausgebildeter Menschen klagte. Laut Statistischem Bundesamt haben 45 Prozent der nach Deutschland geflohenen Ukrainer in der Altersgruppe zwischen 25 und 59 Jahren einen Universitäts- beziehungsweise Fachhochschulabschluss. Zum Vergleich: in der Gesamtbevölkerung Deutschlands verfügen nur 27 Prozent dieser Altersgruppe über einen akademischen Abschluss.

Für eine solche Debatte lohnt ein Blick in andere EU-Staaten, von denen viele im Vergleich zu der Gesamtbevölkerung prozentual die meisten Ukrainer aufgenommen haben. In Tschechien, das keine 11 Millionen Einwohner hat, machen ukrainische Flüchtlinge fast 3,5 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Es folgen Lettland, Estland, Polen, die Slowakei und Irland mit zum Teil weit über zwei Prozent. Fast alles Länder, in denen es weniger Sozialleistungen gibt als in Deutschland. Hierzulande, wo CDU-Politiker wie Bilger eine angeblich ungerechte Verteilung ukrainischer Flüchtlinge innerhalb der EU beklagen, machen sie nur 1,35 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.

Wie gut dort die Integration funktioniert, zeigt eine Pressemitteilung vom Februar dieses Jahres. In dieser gab das tschechische Innenministerium bekannt, dass ukrainische Flüchtlinge dem Staat mehr Abgaben und Steuern eingebracht haben, als Hilfe für diese ausgegeben wurde. Was wenig verwunderlich ist. Während 2023 in Deutschland die Beschäftigungsquote bei ukrainischen Flüchtlingen nur 19 Prozent betrug, lag diese in Tschechien bei 66 Prozent. Und damit ist das kleine Land kein Einzelfall in der Region.

Spitzenreiter Dänemark

Diese Diskrepanz lässt sich nicht allein durch die sprachliche Verwandtschaft zwischen den slawischen Sprachen in Ostmitteleuropa und Ukrainisch erklären, wie man manchmal als Einwand hört, wenn es um die Integration der Ukrainer in den östlichen Nachbarstaaten geht. Denn absoluter Spitzenreiter war im vergangenen Jahr Dänemark. Dort lag die Beschäftigungsquote bei 78 Prozent, obwohl Dänisch bekanntlich keine slawische Sprache ist. Auch die Zugehörigkeit zu der slawischen Sprachfamilie bedeutet nicht, dass Ukrainer sich problemlos in Ostmitteleuropa verständigen können. Dass man aber auch diese Hürde umschiffen kann, zeigt Polen, das mit fast 960.000 die zweitmeisten ukrainischen Flüchtlinge aufgenommen hat. So bieten bei der Vermittlung ukrainischer IT-Experten manche Personaldienstleister auch Unterstützung bei Sprachproblemen an. Solche unbürokratischen Lösungen sorgen mit dafür, dass in Polen die Beschäftigungsquote ukrainischer Flüchtlinge bei 65 Prozent liegt.

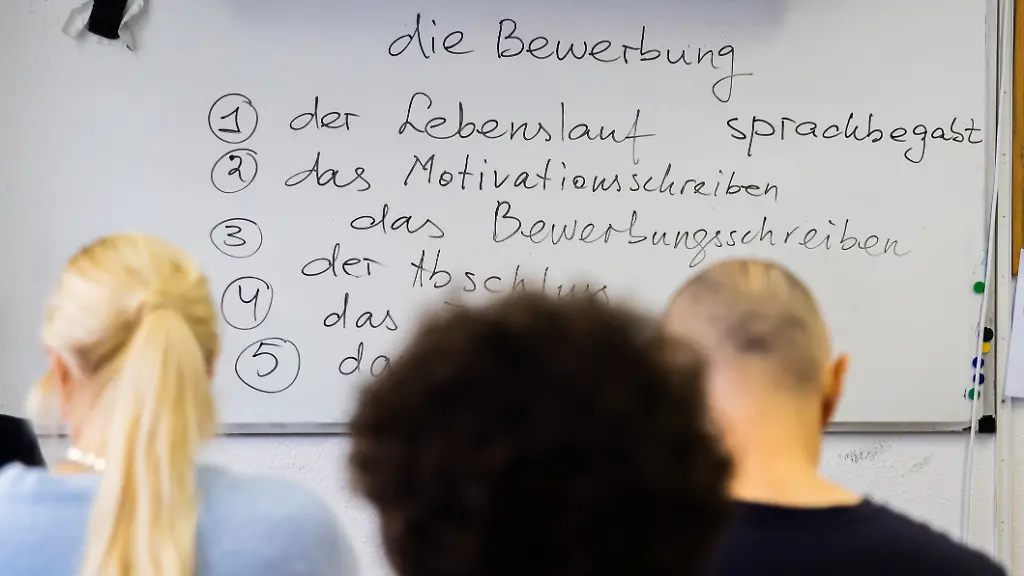

Hierzulande wiederum müssen arbeitswillige Geflüchtete zuerst Integrationskurse absolvieren, die einen mehrmonatigen Sprachkurs sowie einen sogenannten Orientierungskurs beinhalten. Was grundsätzlich löblich ist, da gute Sprachkenntnisse eine bessere Integration erhöhen. Doch wenn es für diese verpflichtenden Einstiegsangebote Wartezeiten von zum Teil mehreren Monaten gibt, dann darf man sich nicht über die derzeit unbefriedigende Integration ukrainischer Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt wundern. Statt solche und andere selbstverschuldeten bürokratischen Hürden wie die schleppende Anerkennung von Berufsabschlüssen anzugehen, schiebt man die Schuld lieber auf andere. Das ist halt doch immer einfacher.