Mehr Pragmatismus wagen So kann ein Comeback der deutschen Wirtschaft gelingen

22.02.2024, 12:13 Uhr

Die deutsche Wirtschaft hat ein Wachstumsproblem.

(Foto: Sina Schuldt/dpa)

Wer denkt, der labile Zustand unserer Wirtschaft läge nur an der toxischen Diskussionskultur der Ampel, der irrt. Seit dem Ukrainekrieg steht die deutsche Wirtschaft unter dem Druck politischer Ideologien, die unser Land in eine ökonomische Sackgasse manövrieren. Die Lösung des Problems: eine interessenorientierte Kurskorrektur und ein Quäntchen mehr Einsicht.

Während andere große Wirtschaftsnationen wieder stärker wachsen, verliert die deutsche Wirtschaft zunehmend den Anschluss. Lediglich um 0,2 Prozent soll sie dieses Jahr wachsen, so die aktuelle Schätzung des aktuellen Jahreswirtschaftsberichts der Regierung. Offensichtlich ist: Die Corona-Pandemie und der Ukrainekrieg haben unsere Wirtschaft vor große Herausforderungen gestellt.

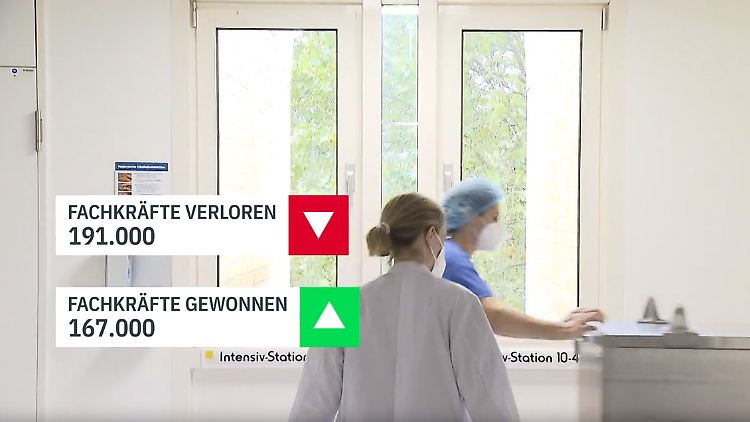

Und sicher hat die anhaltende Ehekrise der Ampel-Regierung ihren Teil zu dieser Prognose beigetragen: Monatelange Diskussionen um die vermeintlich richtigen Entscheidungen haben der deutschen Wirtschaft einen Bärendienst erwiesen. Unser Land steht zum großen Teil vor den gleichen Herausforderungen wie letztes Jahr: hohe Energiepreise, Fachkräftemangel, eine enorme Steuerlast für Unternehmen und jede Menge Bürokratie. All das schmälert die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland. In der Folge verlagern Unternehmen mindestens Teile ihre Produktionen zunehmend ins Ausland. Der Haushaltsgerätehersteller Miele ist hier nur ein Beispiel von vielen. Rund 2000 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Bislang gibt es keine adäquaten Antworten der Regierung auf diese Misere. Im Gegenteil: Das innenpolitische Ping-Pong-Spiel der Ampel, bei dem unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen, und toll klingende Konzepte, wie das "Wachstumschancen-Gesetz", an deren Umsetzung es allerdings hapert, verschlimmbessern die Lage der Nation.

So weit, so schlecht. Doch perfekt erscheint das Chaos erst mit einem Blick auf die außenpolitische Entwicklung – und deren Folgen für die deutsche Wirtschaft. Der Ukrainekrieg hat in der deutschen Regierung zu einem Umdenken der damaligen Wirtschaftsstrategie geführt: Weg von einer interessengeleiteten hin zu einer verstärkten werteorientierteren Wirtschaftspolitik, die eine Reihe interessanter Vokabeln mit sich brachte: "Systemrivalen", "De-Risking", "Wertepartner", "Sanktionspakete", um nur einige zu nennen. Im Kern ging und geht es um Folgendes: eine stärkere Konzentration auf wirtschaftliche Beziehungen mit Partnern, die unsere Werte teilen. Und im Gegenzug: eine Reduzierung wirtschaftlicher Verflechtungen mit Demokratie-Gegnern.

Im Fall von Russland wurde diese neue Haltung durch Wirtschaftssanktionen und einer zunehmenden Loslösung von russischem Öl umgesetzt. Das moralische Ziel – Putins Krieg nicht mitzufinanzieren - wurde dabei eindeutig verfehlt. Denn Indien nutzte die Gunst der Stunde, indem es größere und günstigere Mengen russisches Öl kaufte und Teile dessen wiederum teurer an Europa verschiffte. Wir zahlten also mehr Geld für das gleiche Öl russischen Ursprungs, nur weil es jetzt indisch "gelabelt" ist. Und Russland verdient weiter viel Geld mit den Öl-Einnahmen. Der Schuss ging nach hinten los.

Im Fall von China schraubte die deutsche Regierung monatelang an einer extra "China-Strategie", die zu mehr ökonomischer Unabhängigkeit vom Reich der Mitte führen sollte. Faktisch katapultiert dieser Kurswechsel Deutschland auf lange Sicht ins ökonomische Abseits. Wirtschaftliche Risiken zu reduzieren, ist ein sinnstiftender Gedanke. Doch reicht der Ansatz allein nicht, wenn keine ausreichenden Alternativen geschaffen werden. Wenn die deutsche Wirtschaft die Verflechtungen mit einem seiner wichtigsten Handelspartner lockern soll, welche Länder füllen die entstehenden Lücken dann aus? Weder konnte bis heute das lang ersehnte Mercosur-Abkommen mit relevanten lateinamerikanischen Staaten abgeschlossen werden, noch ist ein Freihandelsabkommen mit Indien bislang zustande gekommen.

Aus Fehlern kann man lernen

Zudem birgt die stärkere Konzentration auf sogenannte "Wertepartner" ein weiteres Risiko: Verändert sich die Politik in dem jeweiligen Land, könnten sich auch die Werte verändern. Die USA sind hierfür das beste Beispiel. Sollte Donald Trump die US-Wahlen dieses Jahr gewinnen, könnten sich aufgrund einer anders ausgerichteten US-Politik die Werte, die strategische Ausrichtung und damit auch die ökonomischen Beziehungen zu Deutschland verändern. Auf der Basis von gemeinsamen Werten Geschäfte zu machen, ist eine romantische Vorstellung und zeitgleich ein gefährliches Unterfangen für die eigene Volkswirtschaft.

Und jetzt? Das Gute ist: Aus Fehlern kann Deutschland lernen. Eine wieder prosperierende deutsche Wirtschaft muss kein Wunschtraum sein. Vielmehr liegt es in der Hand der deutschen Politik, diesen Zustand herbeizuführen. Neben allen eingangs beschriebenen innenpolitischen Herausforderungen könnte die jetzige Regierung ihren außenpolitischen Wirtschaftskompass neu justieren: weniger Ideologie und ein stärkerer Fokus auf gemeinsame Interessen. Natürlich passiert dies auch schon jetzt. Deutschland pflegt auch heute wirtschaftliche Beziehungen zu "Nicht-Wertepartnern" wie China, Katar und dem Iran. Sogar reichlich. Doch allein die Verwendung oder gar eine strategische Konzentration auf das Wort "Wertepartner" schränkt den Radius potenzieller deutsch-ausländischer Handelspartnerschaften unnötig ein.

Und vor allem verfehlen wir das eigentliche Ziel: Das deutsche politische Mindset sorgt aktuell nicht dafür, dass unsere Werte sich in der Welt stärker verbreiten. Vielmehr erstarken andere Bündnisse, wie BRICS, dadurch. Der Globale Süden erkennt in der "neu-deutschen" Haltung eine Doppelmoral, der man entschlossen entgegentreten möchte. Wollen wir die Welt stärker nach unseren Werten gestalten, brauchen wir eine andere Strategie. Handelsbeziehungen auf der Basis gemeinsamer Interessen sind kein Widerspruch zu einer werteorientierten Politik. Im Gegenteil. Im besten Fall verschaffen Beziehungen auf dieser Grundlage unseren Werten mindestens mehr Sichtbarkeit auf großer Bühne.

Je vielfältiger unsere Handelspartner sind, desto diverser und damit sicherer ist die deutsche Wirtschaft aufgestellt. Dies erhöht unmittelbar unsere Erfolgschancen im internationalen Vergleich, sorgt für mehr Wirtschaftswachstum, hilft unserem internationalen Image und verschafft uns somit auch in Zukunft weiter einen Platz am Tisch der globalen Gestalter und Entscheider. Ein Tisch, an dem eben nur diejenigen Platz nehmen, die wirtschaftlich stark sind. Ein Tisch, an dem es sich zu sitzen lohnt.

Quelle: ntv.de