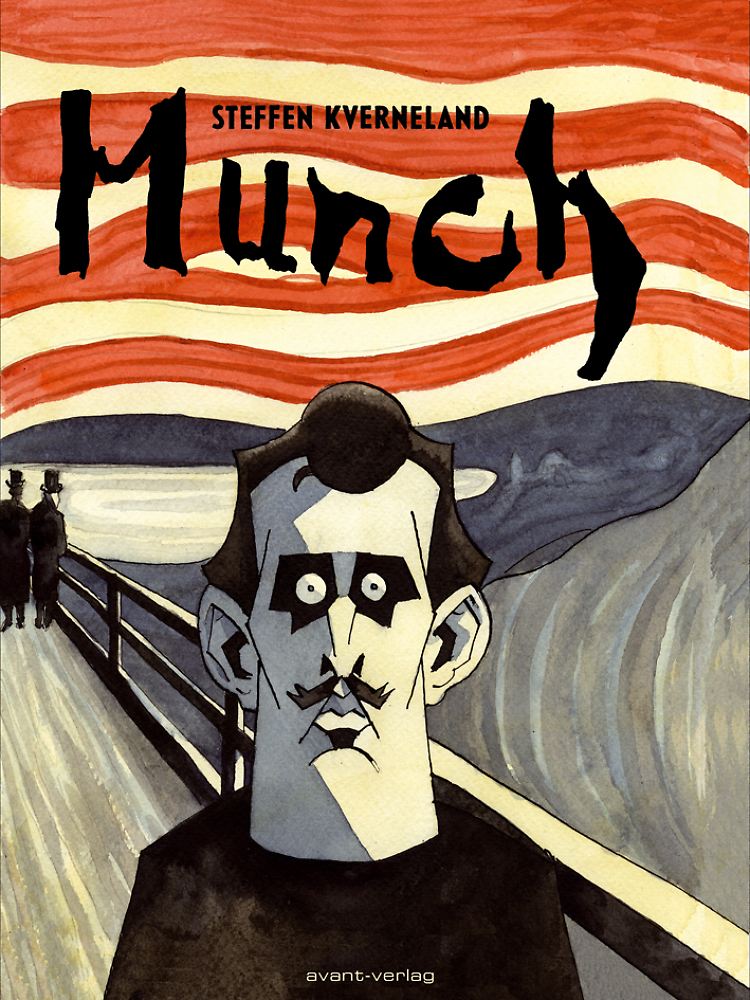

Munch, ein Schrei, Sex und Madonna Ein Maler bringt Berlin zum Brodeln

13.12.2013, 15:17 Uhr

Edvard Munch stellt in Berlin aus - und die Stadt ist in Aufruhr.

(Foto: 2013 Steffen Kverneland / avant-verlag)

Im Kunstverein flogen die Fetzen. Als Edvard Munch, der vor 150 Jahren geboren wurde, 1892 seine Bilder in Berlin ausstellte, kam es zum handfesten Eklat. Eine exzellente Biografie zeichnet nicht nur dieses Ereignis nach. Sie zeigt auch, wie eng Leben und Werk des Norwegers zusammenhängen.

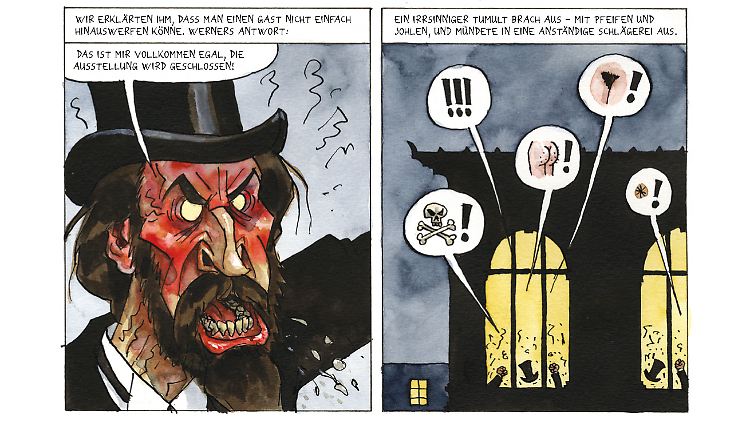

Einen solchen Skandal hatte es im vornehmen Berliner Kunstverein noch nicht gegeben. Es gab einen Tumult, lautstarke Wortgefechte und sogar handfeste Auseinandersetzungen. Stein des Anstoßes war eine Ausstellung. Die dort gezeigten Bilder wurden von einigen Mitgliedern des Vereins als eine von Anarchie inspirierte Provokation gesehen. Dem "germanischen" Künstler attestierten sie den Einfluss der sensualistischen Impressionisten Frankreichs. Und französische Einflüsse waren im Deutschen Reich des Jahres 1892 absolut tabu.

Nach dem Eklat bleibt Munch noch in Berlin. Regelmäßig geht er mit Strawinski in die Weinstube - zum Meinungsaustausch natürlich.

(Foto: 2013 Steffen Kverneland / avant-verlag)

Kein Wunder, dass die gerade erst eröffnete Ausstellung postwendend wieder geschlossen wurde. Dem Künstler schadete dies allerdings nicht - er erlebte so seinen internationalen Durchbruch. Denn was gibt es Besseres, als wenn die eigenen Werke für einen Eklat sorgen? Zumal junge Kollegen ihn weiterhin überaus schätzten und auch einige Zeitungen positiv über die Ausstellung berichteten.

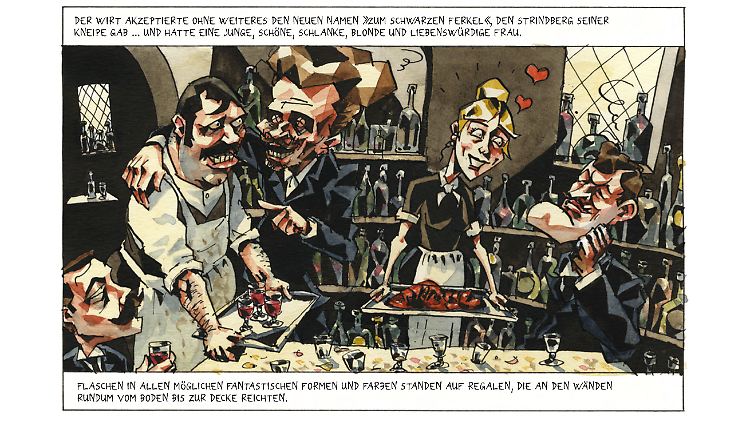

Der Name des Künstlers? Edvard Munch, aus Norwegen. Der heute legendäre Maler, der vor genau 150 Jahren in Løten geboren wurde, machte sich mit einem der größten Kunstskandale seiner Zeit einen Namen. Er war auf einen Schlag berühmt und erhielt Zugang zur Berliner Künstlerelite: Er verabredete sich mit den Töchtern von Max Liebermann und betrank sich mit August Strindberg in der Weinstube "Zum Schwarzen Ferkel". Noch Jahrzehnte später sprach er von den zwei "sonderbaren Jahren in Berlin".

"Er war sehr egozentrisch"

Diese beiden "sonderbaren" Jahre stehen auch am Anfang der exzellenten Biografie "Munch". Wohlgemerkt einer Comic-Biografie. Jahrelang hat sich der norwegische Zeichner Steffen Kverneland mit seinem Landsmann beschäftigt, hat Bücher, Briefwechsel und natürlich die Werke studiert und daraus ein fesselndes Buch gemacht, das nun auf Deutsch bei Avant erschienen ist. Es hat sich gelohnt: Sein Werk erhielt kürzlich den Brageprisen, den wichtigsten norwegischen Literaturpreis - als erster Comic überhaupt.

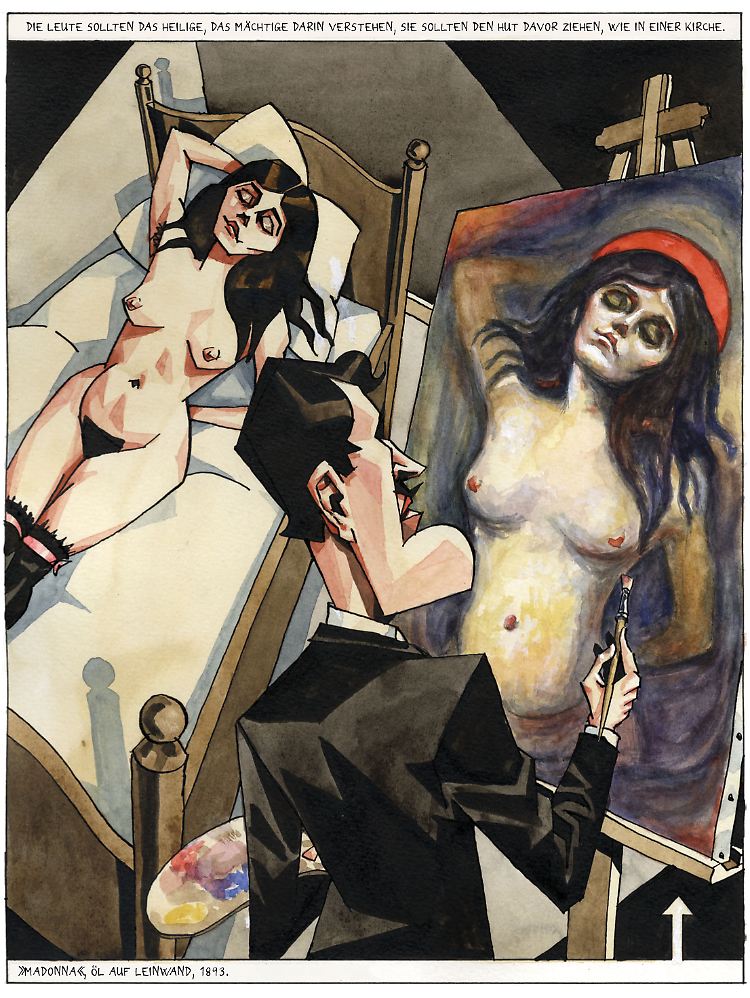

Munch malt seine "Madonna" - von dem Werk existieren verschiedene Versionen.

(Foto: 2013 Steffen Kverneland / avant-verlag)

Den Preis erhielt Kverneland übrigens in der Kategorie für nicht-fiktionale Werke. Denn nicht nur grafisch, auch textlich geht er besondere Wege: Er verwendet ausschließlich (im Anhang aufgeführte) Originalquellen und Zitate. Daher bietet das Buch einen authentischen Einblick in das Denken Munchs, aber auch seiner Weggefährten und Zeitgenossen. "Das klingt etwas anmaßend, aber ich wollte eine epische Nahaufnahme schaffen", erzählt Kverneland dazu im Gespräch mit n-tv.de. "Ich wollte keine typische Biografie, chronologisch von der Geburt bis zum Tod, schreiben, sondern in die pikantesten, interessantesten und kreativsten Stellen seines Lebens eintauchen."

Und davon gab es sicherlich eine Menge. Denn Munch war kein Kind von Traurigkeit. Vielleicht war er eher eine Art Popstar seiner Zeit. "Er war sehr egozentrisch", erklärt Kverneland. Bei Munch "geht es immer um mich, mich, mich, meine Gemälde, meine Gemälde. Am Leben anderer ist er nicht interessiert." Wobei Kverneland einschränkt, dass das wohl bei Künstlern typisch sei: "Ich denke, man braucht ein großes Ego, um Künstler zu sein, egal ob als Autor, Maler oder Comiczeichner. Man hat das Gefühl, dass Tausende Menschen sehen müssen, was man macht. Das braucht ein großes Ego." Zudem sei Munch ein extremer Avantgardist gewesen. Daher musste er wohl so selbstsicher sein, dreist und mutig.

"In your face"

Aus diesem Grund machte Munch wohl auch der Skandal im Berliner Kunstverein nicht viel aus. Schließlich sprach man nun über ihn. Dabei waren es nicht mal die Motive, die Anstoß erregten. "Es ging dabei nicht um die Themen, es ging um die Modernität, es war radikal gemalt", sagt Kverneland. "Wären die Bilder sauber gemalt gewesen, detailliert und realistisch, dann wäre das in Ordnung gewesen. Aber sie waren zu grob, zu modern. Darum hassten sie sie." Ein Außenseiter war Munch deshalb aber nicht, wie der Zeichner weiter erklärt. "Ich denke nicht, dass Munch wirklich einsam war. Er hatte viele Unterstützer. Es gab Idioten, die sein Werk hassten, aber auch viele gute Menschen, die ihn unterstützten."

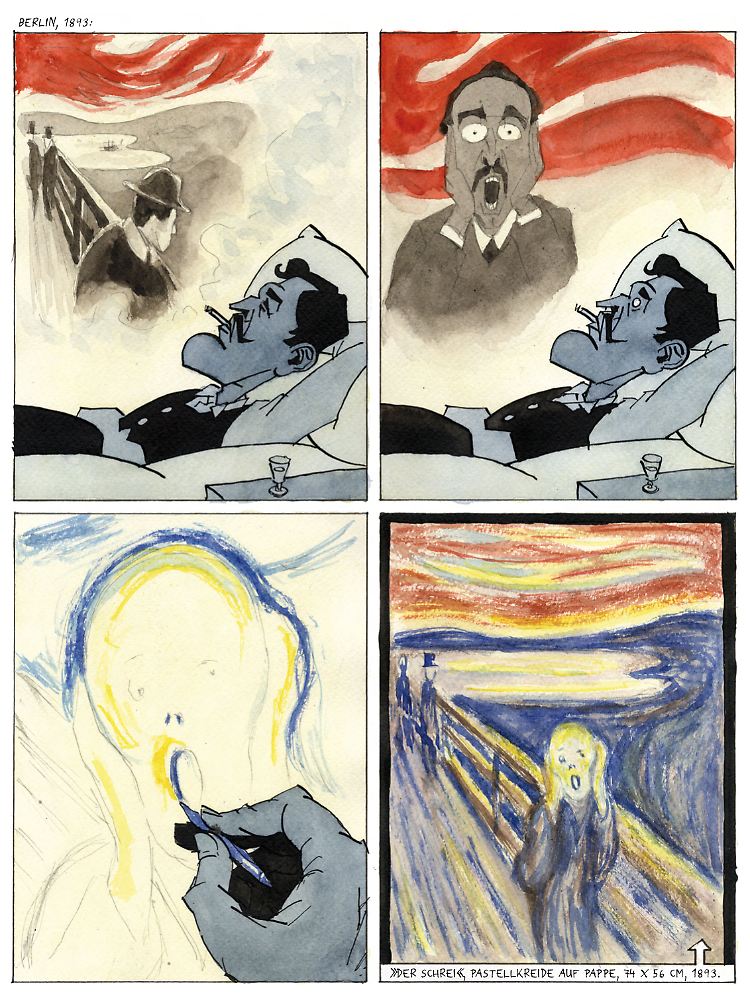

Kongenial zeigt Kverneland, wie Munch inspiriert wurde und seine Vorstellungen auf die Leinwand bannte.

(Foto: 2013 Steffen Kverneland / avant-verlag)

Dass Munch solch extreme und unterschiedliche Gefühle hervorrief, lag vielleicht an der Deutlichkeit seiner Motive. "Munch war sehr konkret", erklärt Kverneland. "Auch wenn er abstrakte Elemente nutzte und vereinfachte, war das Thema immer sehr klar. Man wusste, was er mit dem Bild mitteilen wollte." Daher fehle den Bildern auch das Feingefühl. "Es geht etwa um den Tod und Munch malt ein Skelett - das ist sehr deutlich. Ich mag das, es ist gewagt und 'in your face'." Aber vielleicht resultiert aus dieser Fähigkeit, sehr deutlich und präzise zu malen, auch Munchs Zeitlosigkeit, die ihn zu einem Klassiker hat werden lassen, dessen Bilder Millionenpreise erzielen. Bilder wie "Der Schrei" sprechen viele Menschen an. Jeder kann die gezeigte Emotion nachvollziehen, auch wenn er sie vielleicht anders interpretiert.

Doch neben den Charakterzügen und Motivwelten Munchs, arbeitet Kverneland in seinem Buch auch hervorragend die Arbeitsweise des Malers heraus. Munchs Werke seien miteinander verbunden, erklärt er, sie seien geradezu autobiografisch. "Munch erlebt etwas mit 20, schreibt es mit 25 auf, mit 30 macht er ein Gemälde daraus und mit 40 eine Lithografie", umschreibt Kverneland die Entwicklung einiger Motive. Vielleicht waren ja deshalb Munchs Berliner Jahre entscheidend für viele später entstandene Werke, zum Beispiel die Lebensfries-Bilder, die er als "Gedicht über das Leben, die Liebe, den Tod" beschrieb. Doch auch zwei der vier Versionen seines berühmten "Schrei" stammen aus dieser Zeit.

Wegen dieser Jahrzehnte übergreifenden Arbeitsweise hat Kverneland sein Buch auch nicht chronologisch angelegt, sondern thematisch. Aus konkreten Ereignissen in Munchs Leben, etwa Begegnungen mit Frauen, leitet er fließend die heute weltberühmten Motive in seinen Gemälden her. Ein Comic kann dies perfekt zeigen, er kann Ereignis und Gemälde direkt nebeneinanderstellen. Das Medium ist gegenüber herkömmlichen Biografien also klar im Vorteil. "Im Comic kann man zeigen, wie die Maler gearbeitet haben, man kann die Entwicklung ihres Werks darstellen", sagt Kverneland. Das sei wie eine Rekonstruktion.

"Es muss perfekt sein"

Da Kverneland selbst als Maler gearbeitet hat, verfügt er auch über die handwerklichen Fähigkeiten dazu. "Deshalb kann ich rekonstruieren, wie es ungefähr ausgesehen hat, als etwa die 'Madonna' oder 'Der Schrei' halb fertig waren", erklärt er. Allerdings erforderte es sehr viel Arbeit, bevor er Munchs Stil nachahmen konnte. "Auch wenn es viel Zeit und Skizzen erfordert: Es muss perfekt sein. Ansonsten braucht man gar nicht erst anzufangen, denn Geld verdienen kann man damit nicht." Deshalb finanzierte er sich in den Jahren der Entstehung des Comics auch mit Illustrationen für Verlage und Zeitungen.

Umso wichtiger ist es für Kverneland, dass ihm der Künstler auch zusagt. "Munch fasziniert mich seit meiner Kindheit", erzählt er. "Ich machte ein paar Kurzgeschichten für Zeitungen in den 90ern. Ich illustrierte auch eine Munch-Biografie für Jugendliche. Die Wahl lag also auf der Hand." Dabei ist Munch nicht der erste Künstler, dem er einen Comic widmet. Zusammen mit seinem Landsmann Lars Fiske hat er bereits "Olaf G." (Deutsch bei Avant) gezeichnet, einen Band über den berühmten "Simplicissimus"-Zeichner Olaf Gulbransson. Für ihre neuen Bücher haben sich beide aber unterschiedlichen Künstlern zugewandt. Während Kverneland an "Munch" arbeitete, zeichnete Fiske mit "Herr Merz" (Avant) eine nicht weniger herausragende Biografie über den deutschen Künstler Kurt Schwitters.

Die Faszination dieser Comic-Biografien ergibt sich aus der engen Verschränkung von Leben, Denken, Werk und Stil des jeweiligen Künstlers. Kverneland beweist mit "Munch", dass eine Biografie alles andere als trocken sein kann. Er stellt nicht nur Lebensstationen und Werke nebeneinander dar, sondern vereint beide wieder und führt sie damit auf ihren gemeinsamen Ursprung zurück. Wenn Kverneland etwa aus dem Sex mit einer Frau die Gemälde "Madonna" und "Der Tag danach" herleitet (beide sollen dasselbe Modell zeigen), dann holt er die Bilder aus der Abstraktion ins reale Leben zurück. Der Künstler wird vom Sockel gestoßen und wieder zu Fleisch und Blut, mit all seinen Stärken und Schwächen - näher kann ihm keine Biografie kommen.

"Munch" bei Amazon bestellen. Eine Leseprobe gibt es hier.

Quelle: ntv.de