Bilderserien

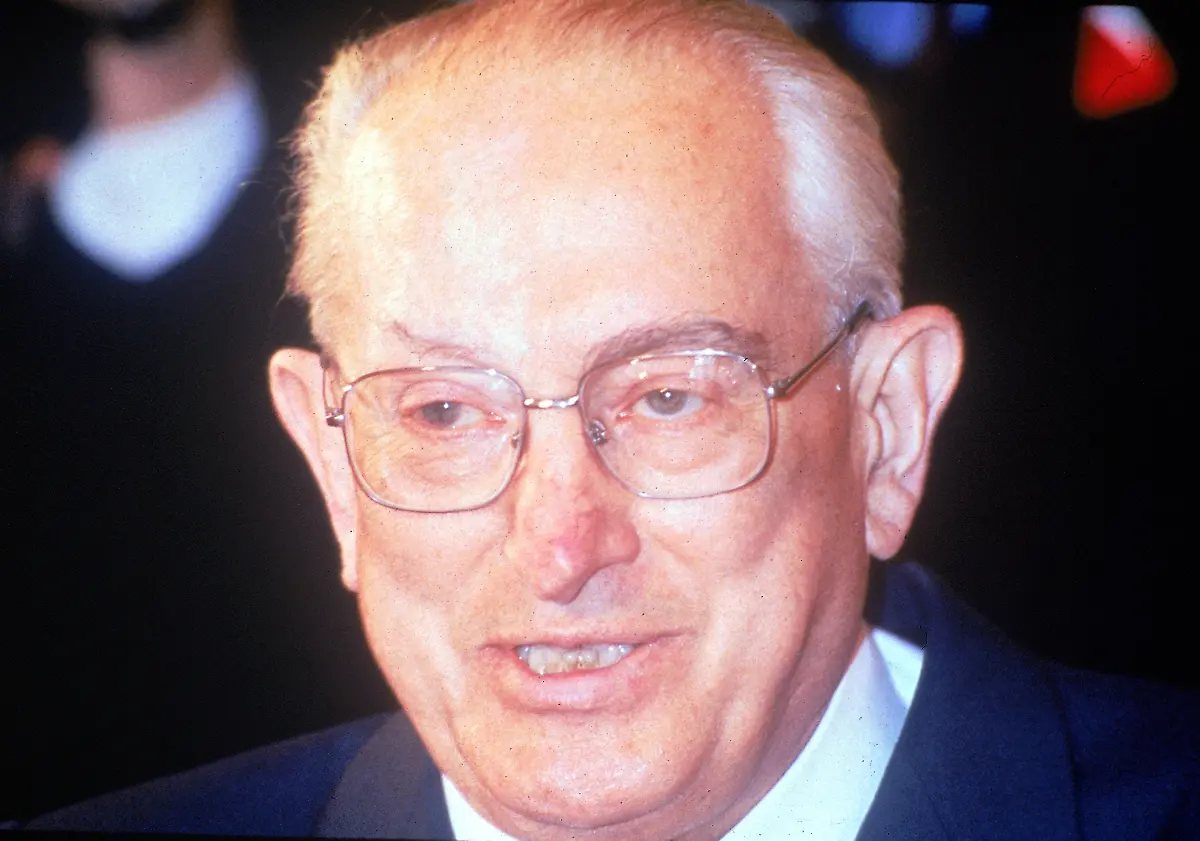

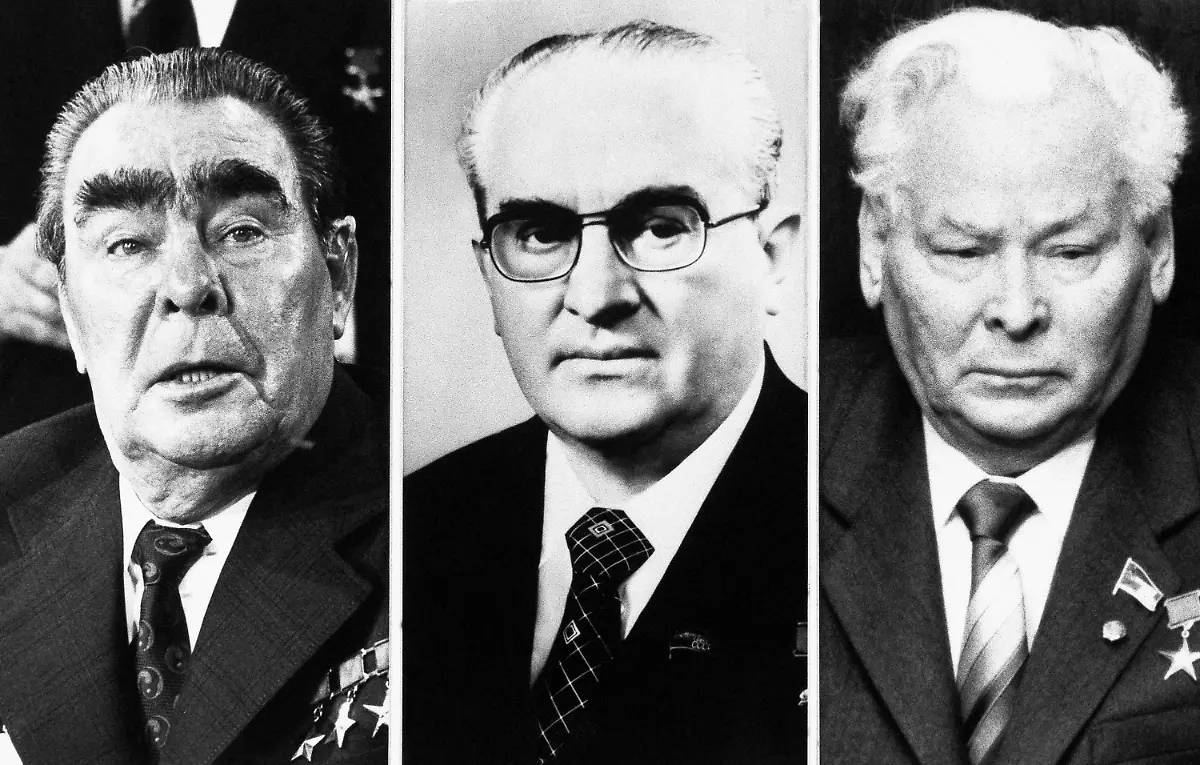

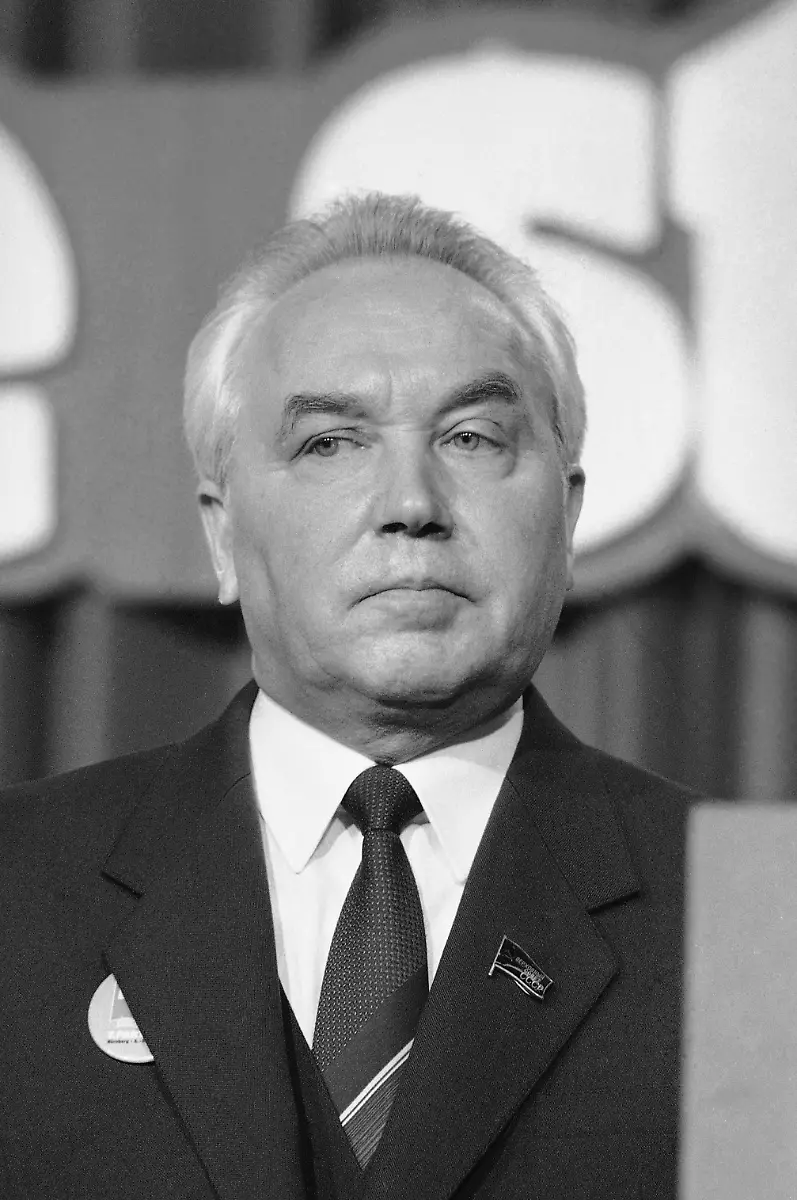

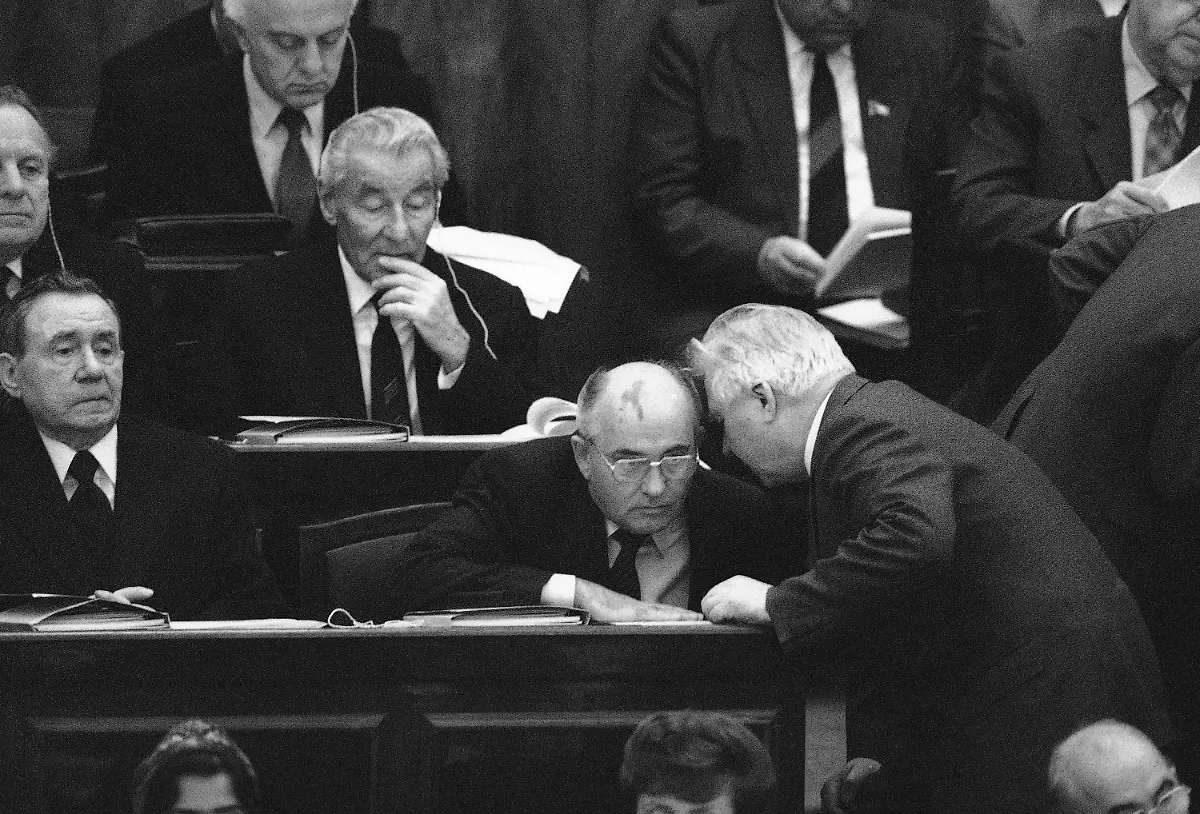

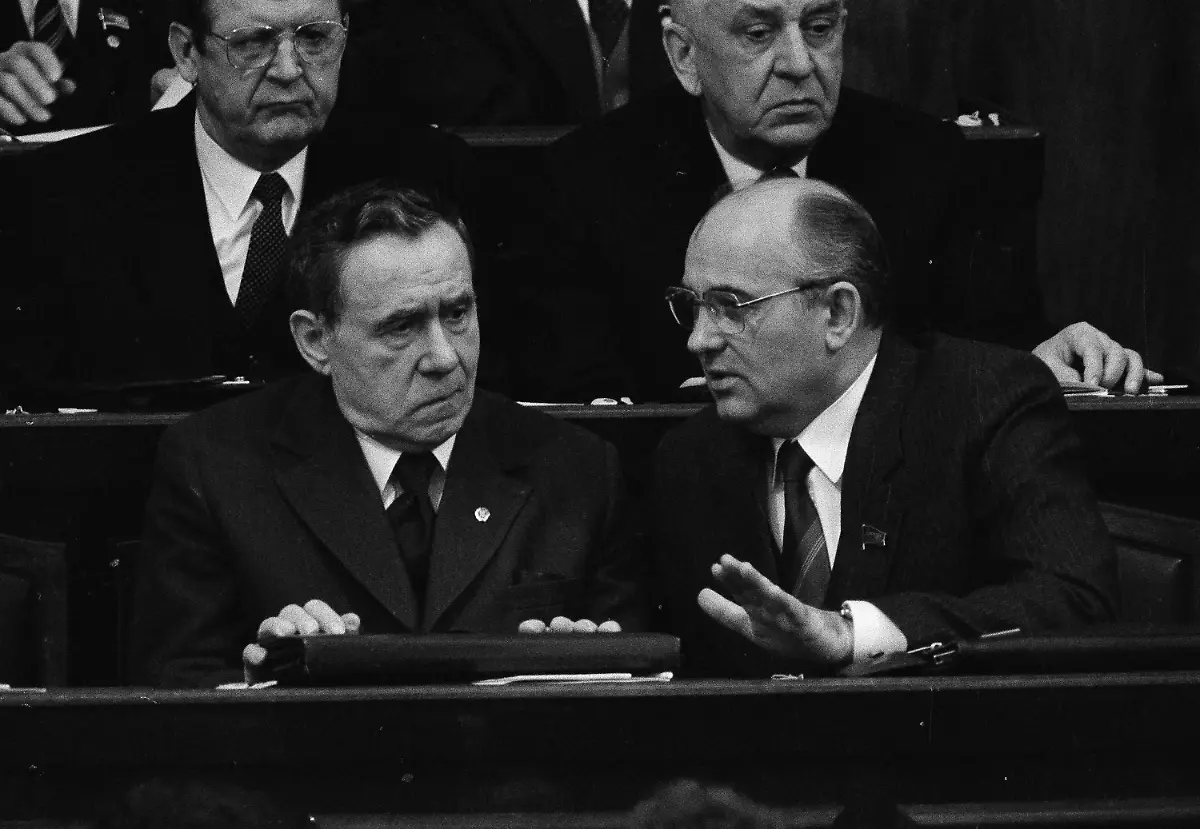

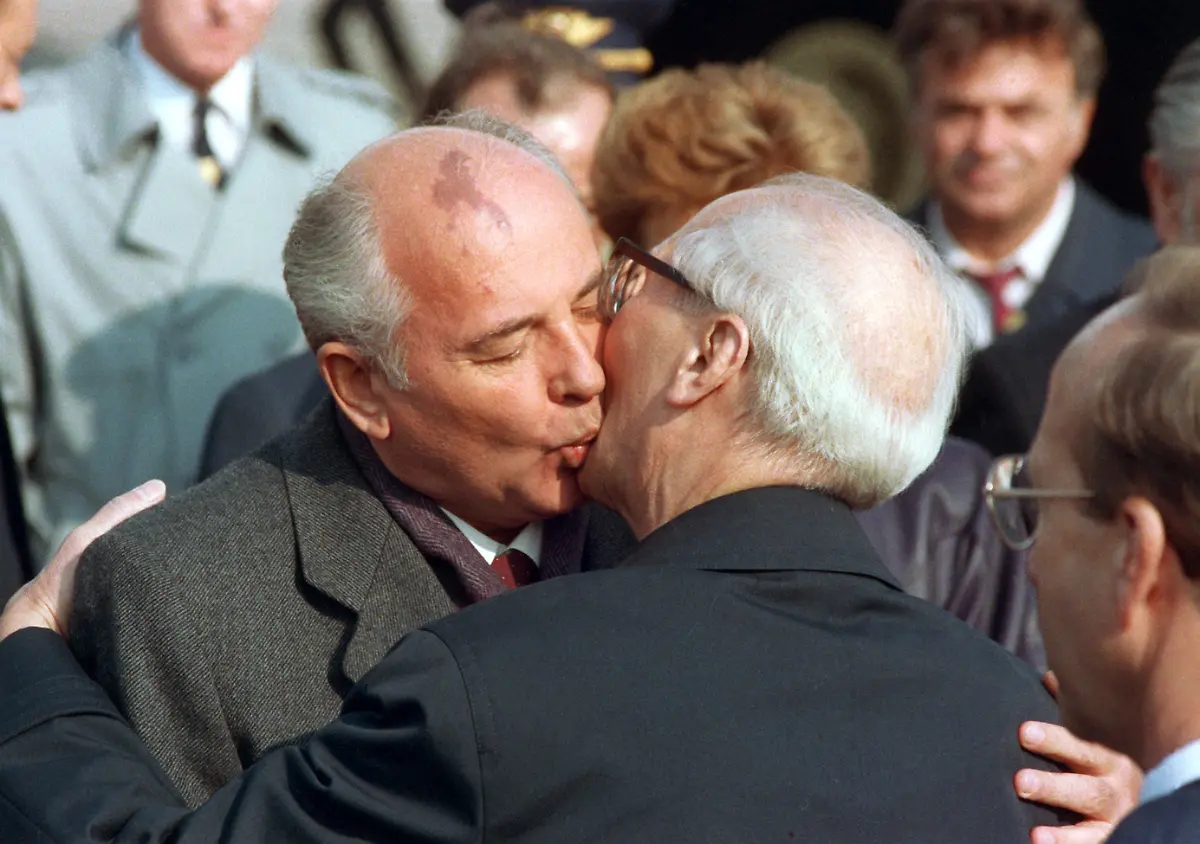

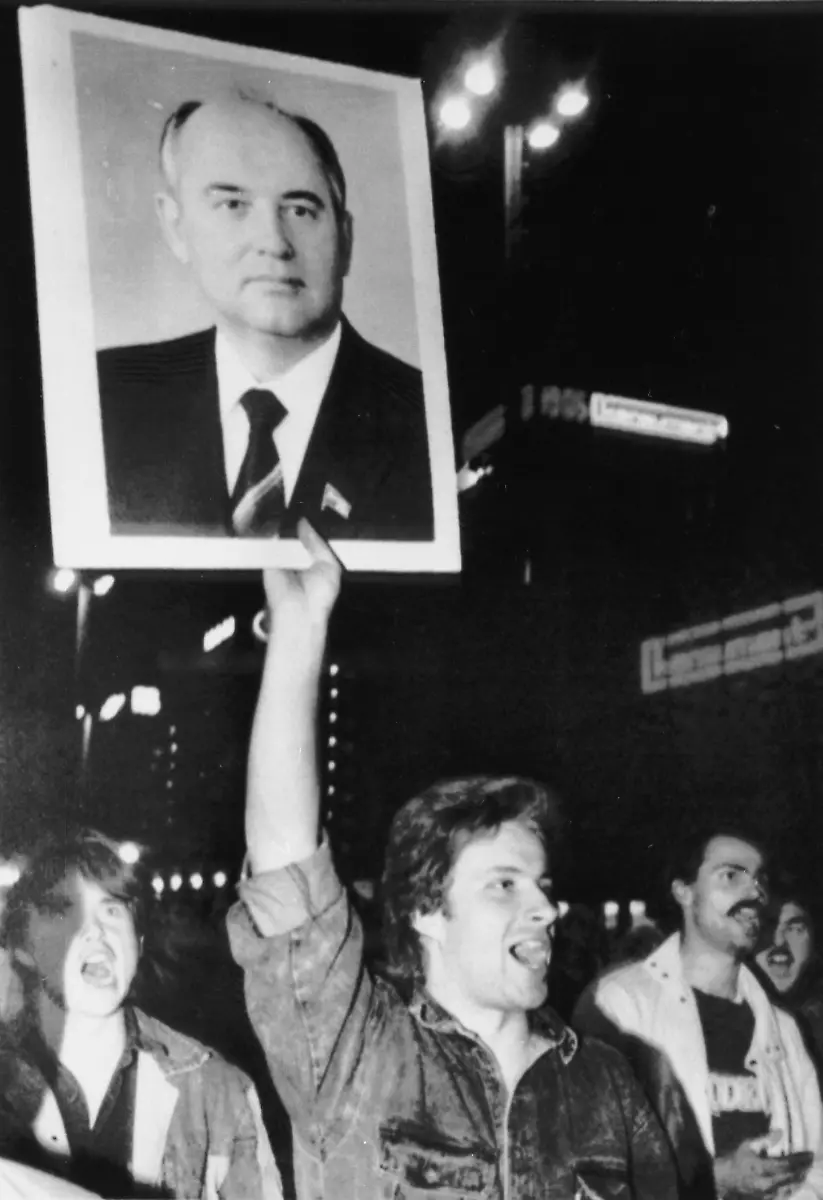

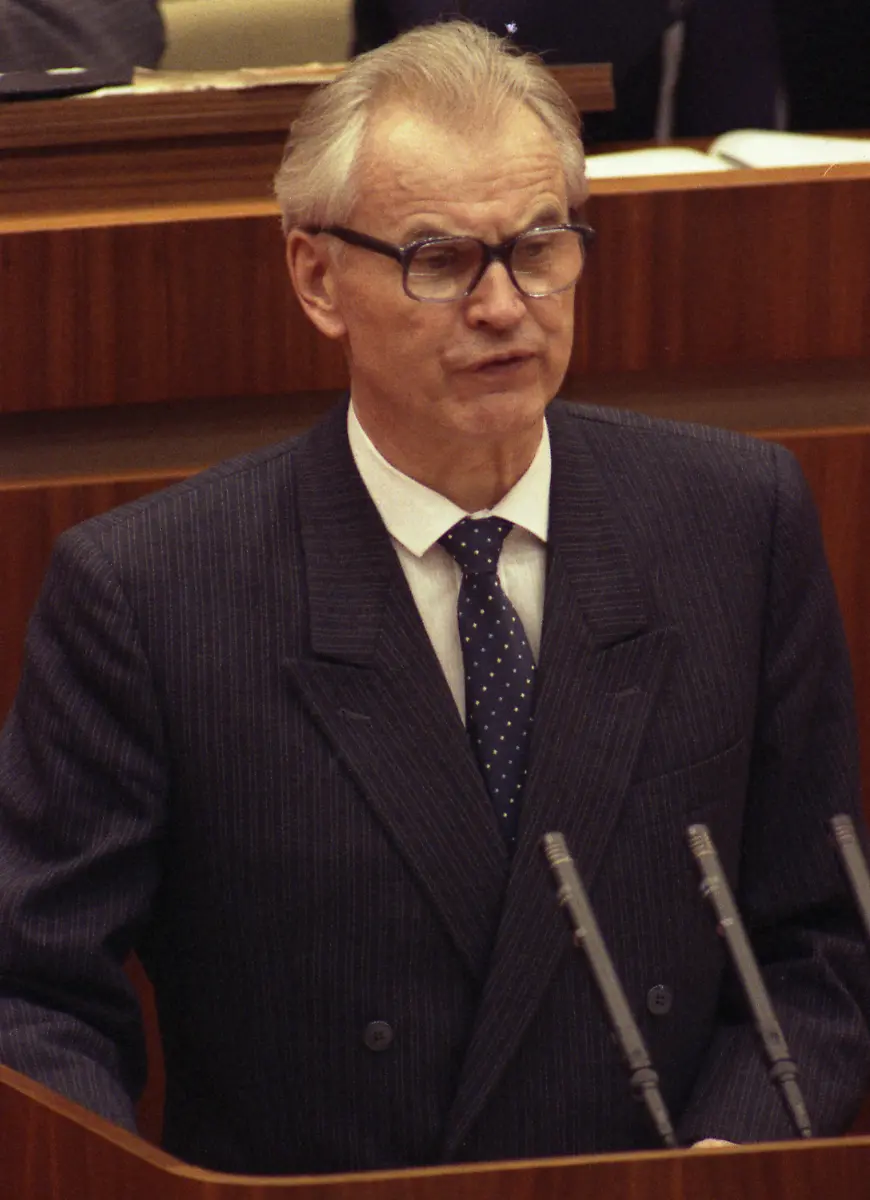

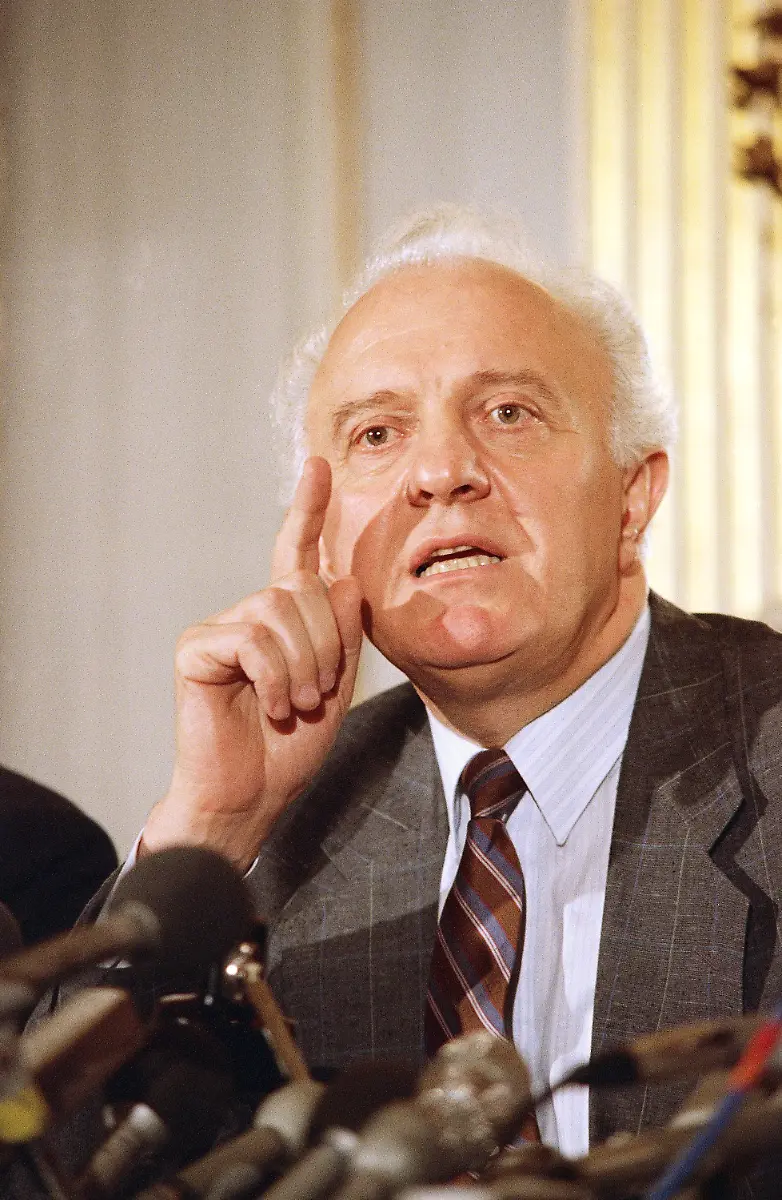

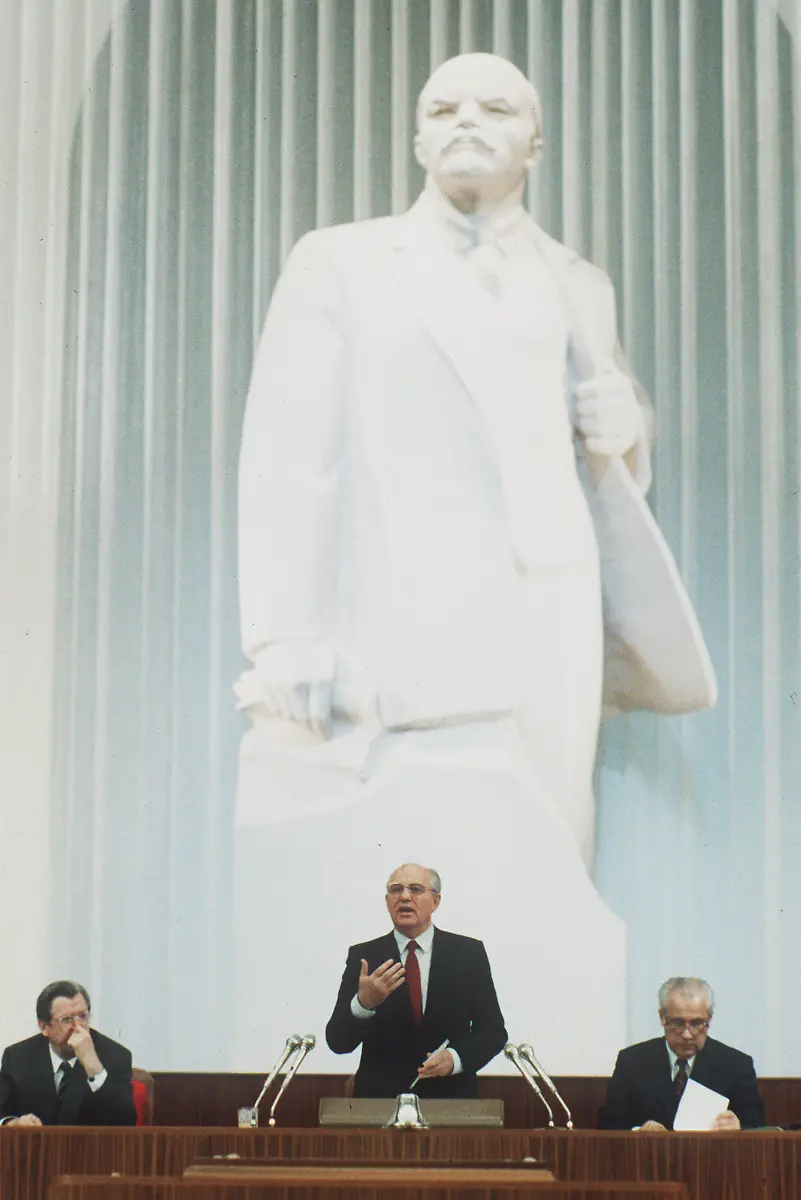

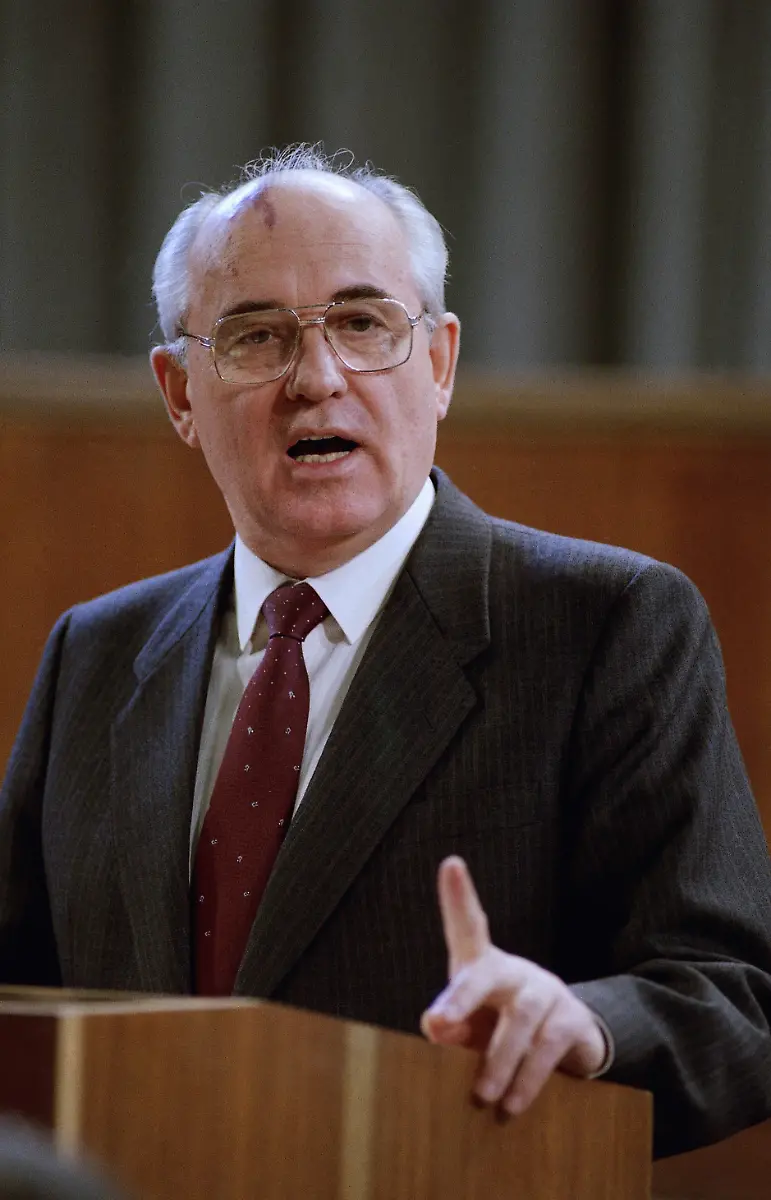

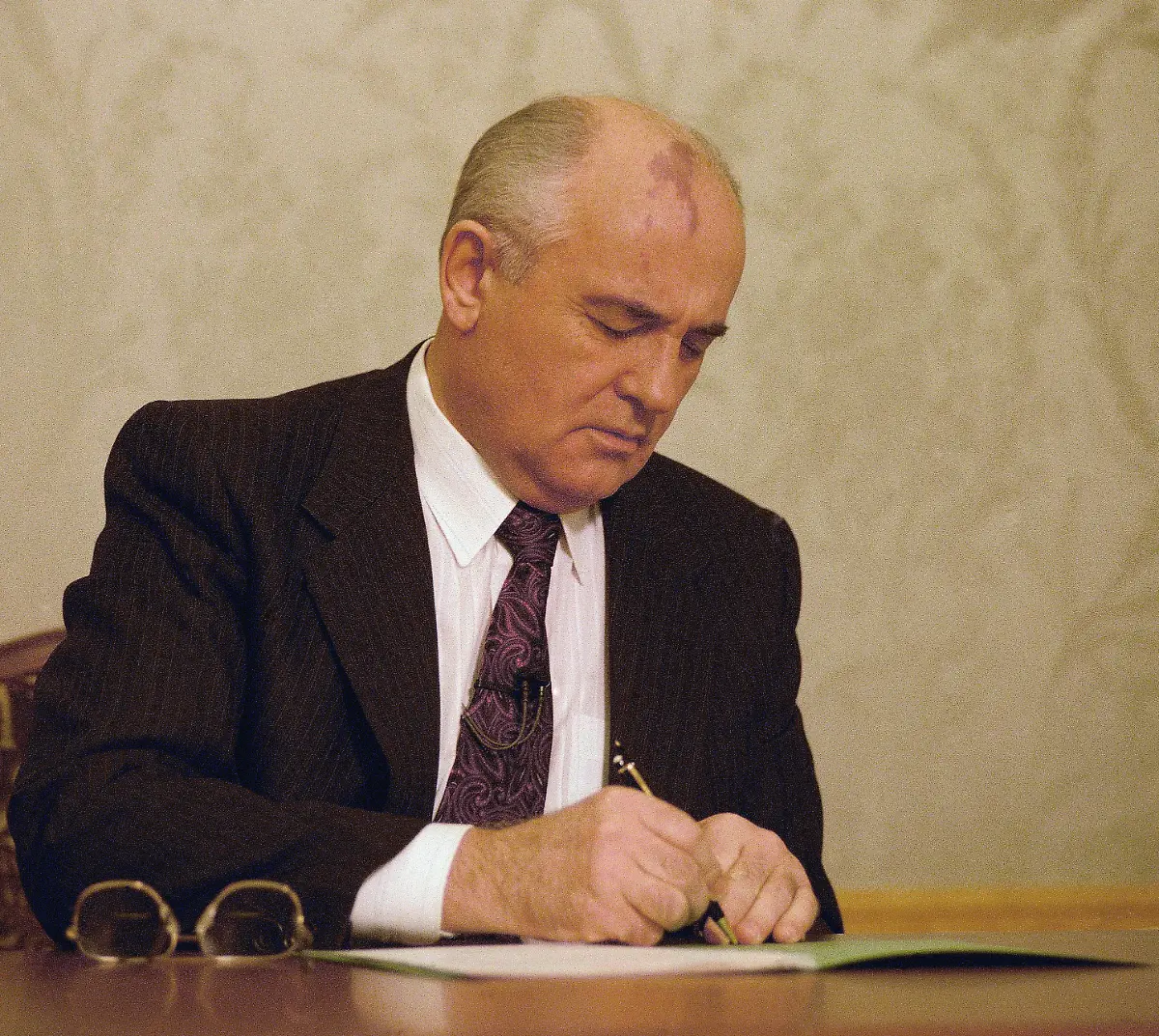

Glasnost und PerestroikaMichail Gorbatschow - der letzte Staatschef der Sowjetunion

30.08.2022, 23:24 Uhr

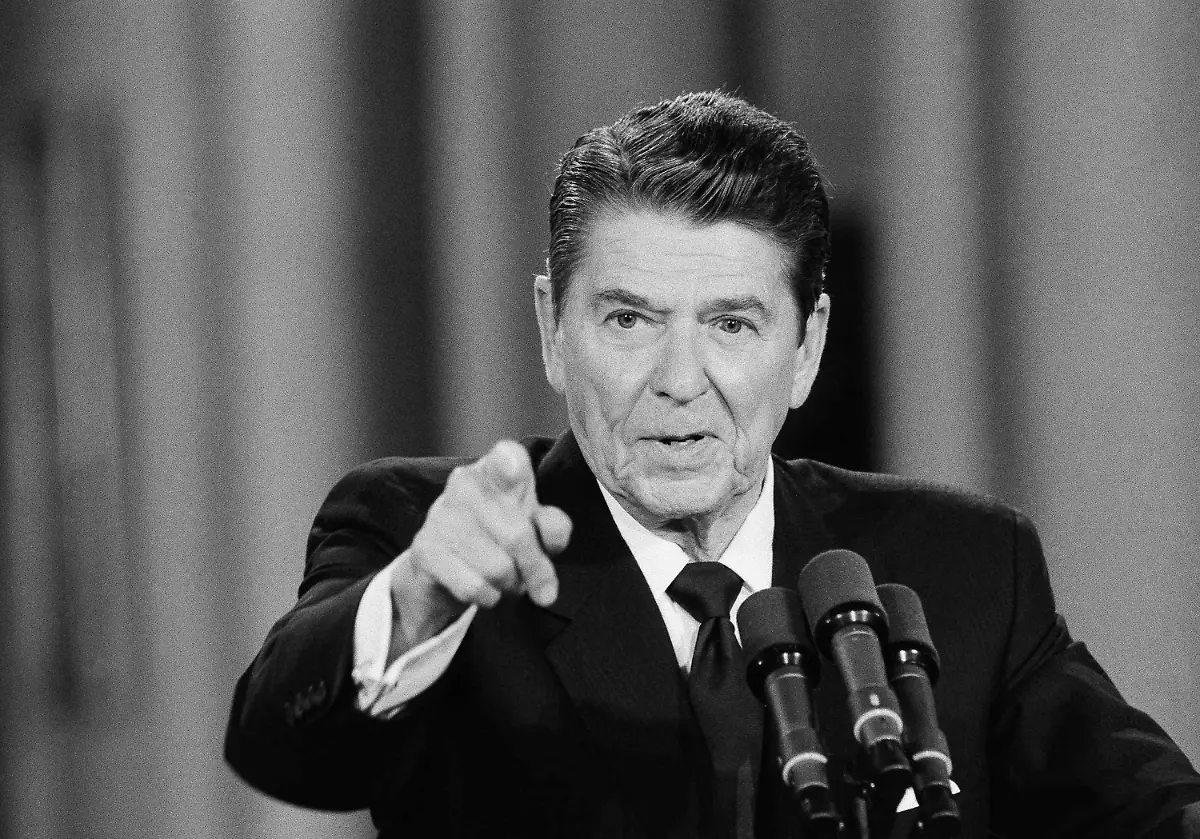

Im Ausland wird Michail Gorbatschow hochgeachtet: Sein Name steht für den Fall des Eisernen Vorhangs und den friedlichen Umsturz im Ostblock. In Russland wird ihm dagegen vorgeworfen, die Sowjetunion verraten und zerstört zu haben. Gorbatschow starb nun im Alter von 91 Jahren in Moskau.