Eine für alleWas vom Leben übrig bleibt: mehr als drei Ikea-Tüten

Eine Kolumne von Sabine Oelmann

Eine Kolumne von Sabine Oelmann

Die Kolumnistin findet einen Brief - von sich - aus dem Jahr 1983 und staunt nicht schlecht, wie weise sie damals schon war. Ihr fällt auf, dass 1983 so ähnlich lange her klingt wie 1923. Und dass "dass" damals noch mit Esszett geschrieben wurde.

Ich sitze in einer Bar, der Mann am Klavier spielt ein Lied, das meine Eltern früher mitgesungen hätten. Wir Kinder haben uns oft sehr geschämt, aber in a good way, wenn das passiert ist. Sie haben immer noch einen draufgelegt, wenn sie gesehen haben, wie wir uns in diversen Situationen gewunden haben, sie haben sich sehr über uns amüsiert. Und irgendwie fanden wir sie dann auch cool, weil sie einfach gemacht haben, was sie wollten.

Jetzt laufen mir die Tränen über die Wangen, der Piano-Man gibt alles: "Moon River", "Dr. Schiwago" in der Karel-Gott-Version, fast alles vom Rat Pack, Barbra Streisand, Shirley Bassey, das volle Programm. Meine Eltern werden mir nie wieder peinlich sein, nie wieder singen, denn ich bin jetzt, im fortgeschrittenen Alter, Vollwaise.

Kraulen und Kohlrouladen

Ich wünschte, ich könnte meine kindlichen Gefühle konservieren, und versuche immer wieder, sie mir erneut vor Augen zu führen. Ich bin jetzt die Älteste in meiner direkten Familie, und das macht was mit mir. Meine älteste Freundin aus Kindertagen meinte neulich, dass ich nun das Oberhaupt sei. Sie sagt auch, dass sich für mich nicht so viel ändern würde, weil ich mich ja eh schon immer so aufgeführt habe. "Spaß!", sagte sie noch und nahm mich in den Arm. Ich will aber kein Oberhaupt sein. Ich will zu meinen Eltern nach Hause gehen, den Arm kraulen lassen (Vater), die Füße hochlegen und Kohlrouladen essen (Mutter). Ich hatte es immer sehr gut.

Das ist mir mal wieder sehr deutlich bewusst geworden, als wir nun die letzten Habseligkeiten aufgeräumt haben. Am Ende stehen da dann drei große Ikea-Tüten mit Klamotten und Gedöns, ein paar Kleinstmöbel, Briefe, Fotoalben, die letzte Vase der Königlich-Preußischen Porzellanmanufaktur - in die ich einen Sprung reingehauen habe, nachdem sie jahrzehntelang unbenutzt ("Das gute Porzellan!") in einer Vitrine vor sich hinstaubte. Ein Bild des Jammers, das sich mir bietet, als ich diese letzten drei Tüten aus dem Seniorenheim abhole. In den Fotoalben sind irre viele Bilder meiner Mutter, sie sieht so gut aus, so glücklich, so stolz. "Opa war eben immer sehr verliebt in Oma", stellen meine Kinder gerührt fest.

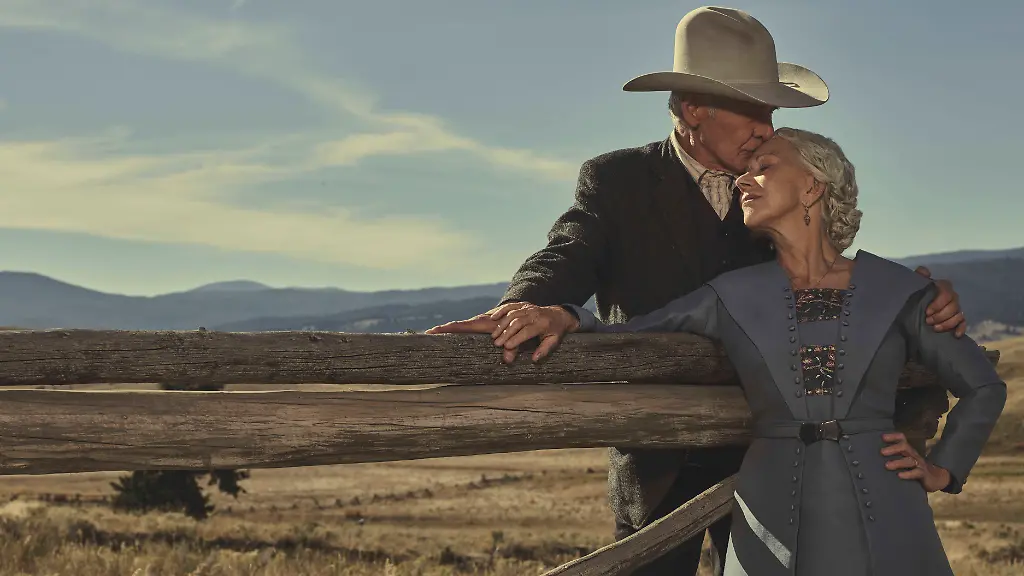

Da haben sie recht, aber es war natürlich mehr als Verliebtsein. Wenn es jedoch das Verliebtsein ist, was uns fortan in Erinnerung bleibt, dann stimmte wohl ganz viel bei uns. Dieser Vater und Großvater war sehr verliebt in seine Frau, selbst wenn sie ihm sagte, dass er ihr auf den Wecker geht. Am Sonntag gab es früher, wenn wir alle brav am Tisch saßen und aufgegessen hatten, einen Handkuss für meine Mutter als Dankeschön für das leckere Essen. Das hatte er garantiert in keinem Beziehungsratgeber gelesen, das hatte er einfach so drauf in seinem altmodischen Kopf, der erst später wieder, als Großvater, viel jünger werden sollte.

"So schlimm isses nun auch wieder nicht"

Ratgeber und solches Gedöns gab es bei meinen Eltern nicht, da wurde gleich Tacheles geredet, und wenn das nicht klappte, dann war man eben mal eine Weile sauer. Meine Mutter konnte uns das alle gut spüren lassen. Im letzten Jahr, bevor sie starb, sagte sie manchmal zu mir, dass der Vater nervt, "der kann sich nichts merken". Für sie bedeutete das, dass ihm vielleicht alles egaler wurde. Es bedeutete leider, dass er dement wurde, aber das erlebte sie, möglicherweise zum Glück, nicht mehr. Wenn ich dann sagte, sie solle nicht so streng sein, und ob ich mal mit ihm reden solle, sagte sie ganz schnell: "So schlimm isses nun auch wieder nicht."

Beim Aufräumen des Schreibtisches meines Vaters habe ich nun also einen Brief gefunden, unter vielen anderen, von mir an meine Mutter. Zu ihrem Geburtstag, ich war 19. Meine Art zu leben passte meinen Eltern damals nicht. Ich erklärte ihr, in der schönsten Schönschrift, zu der eine umerzogene Linkshänderin fähig ist, dass es mir schon genügen würde, wenn sie es wenigstens akzeptieren würden, dass ich nicht ganz so geworden war, wie sie sich das vorgestellt hatten. Sie müssten es ja nicht toll finden, aber einfach mal machen lassen wäre super. "Es werden sicher noch weitere Dinge passieren, die Euch und Euren Wünschen nicht entsprechen werden", schrieb ich mit dem Eifer eines Gerade-noch-Teenagers, "aber Ihr müßtet doch jetzt gemerkt haben, daß ich mich nicht mehr ändere." Ich muss wirklich laut lachen, als ich das lese, es ist einfach zu herrlich, wie man mit 19 ist. "Ich werde weiterhin so leben, wie ich es für richtig halte." Das kann ich bestätigen.

Im Rückblick muss ich sagen, dass ich damals bereits sehr weise war. Bestätigt wird diese These von mir mit den folgenden Worten meines jungen Ichs: "Wenn ich mich von Euch nun ablöse, so dürft Ihr das nicht so furchtbar persönlich nehmen, es ist überall so; bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Durch Euer Verhalten aber macht Ihr es Euch und mir schwer." Hätten meine Eltern doch mal ein paar Ratgeber gelesen, dann hätten sie sich so etwas von ihrer Klugscheißer-Tochter vielleicht nicht anhören müssen. "Ich finde, es könnte alles einfacher gehen", komme ich dann irgendwann auch mal zum Ende, und versichere meine Eltern aber dennoch meiner liebevollen Gefühle für sie.

Weder noch

Fakt ist, dass wir damals ein Jahr lang nicht miteinander gesprochen haben. Meine Eltern waren aber auch verwöhnt - ich war so ein süßes, pummeliges Baby und dann so ein reizendes Kind. Bis zur Pubertät, ein Schock. Ich sollte eine Banklehre machen, wie mein Vater, er hatte es doch weit gebracht. Und es sollte immer so weitergehen, schließlich war dies die Generation "Schneller, höher, weiter". Meine Eltern haben immer mal wieder durchblicken lassen, dass ich "jetzt bereits Filialleiterin sein könnte", ein neues Auto und nicht diese von mir innig geliebten Schrottkarren fahren müsste. Aber nein, ich wüsste ja immer noch nicht, was ich will.

Später entschuldigten meine Eltern sich bei mir, weil sie nicht gesehen haben, wie ich wirklich bin. Ich entschuldigte mich dafür, so renitent gewesen zu sein. Ich war inzwischen selbst Mutter und konnte etwas besser einschätzen, wie ihre Gedankengänge gewesen sein mussten. Ich fragte meine Mutter, kurz bevor sie starb, wer den ersten Schritt gegangen war. "Na ich natürlich", sagte sie, "ich habe dich angerufen und gesagt: Es reicht jetzt! Nur in sehr asozialen oder sehr reichen Familien reden die Leute nicht miteinander, und wir sind weder das eine noch das andere."

So einfach war es. Ich könnte jede Woche zehn Geschichten schreiben, warum man auch mit 58 Jahren nicht darauf vorbereitet sein kann, keine Eltern mehr zu haben. Selbst, wenn sich das Sterben vor deinen eigenen Augen über Monate oder Jahre abspielt. Jetzt muss ich wohl oder übel wirklich erwachsen werden. Die Eltern würden sich wahrscheinlich freuen.